PsyCause という、フランス語圏国際学会組織と交流を始めて15年になります。

このほど、PsyCauseのホームページのサイトに、組織の代表者のJean-Paul BOSSUAT 先生が、日本との過去15年間の交流を回顧する記事を出して下さいました。

PsyCause のホームページのアドレスは、当ホームページの「リンク」欄の冒頭に掲げていますので、いつでもアクセスしてもらうことが可能ですが、以下に改めてリンクをつけておきます。

http://www.psycause.info/

この回顧の記事で、BOSSUAT先生は写真とともに過去15年の交流の経緯を明快にまとめて書いて下さっています。こちらの記憶がおぼろげになっていることまで再現されているので、情報の整理と保存の能力にも驚いています。

森田療法の分野での日仏交流は、古くは高良武久先生のパリでの講演に始まり、以後20世紀末まで、日本からフランスへ向けての交流ならぬ一方通行的な紹介活動が、散発的に続けられてきました(その中には、不肖自分もいました)。森田正馬の著書の翻訳がなされたのは、その時代の最大の成果だったと言えますが。

さて、一方的な紹介活動は、20世紀末をもって終息に向かいました。それを受けて、21世紀のグローバル化の時代に、電子化された通信機能を活用して、私たちはPsyCauseのネットワークの中で、インターネットやメールで森田療法について国際的に討論を交わすことが可能となりました。一方2年前には、フランス人たちは日本を訪れて、閉院間近い三聖病院をリアルに見届けるという的確な行動力を示しました。画像とともに、そのような体験を記した BOSSUAT 先生の回顧の文は、森田療法についての国際的討論を経ながら、遂にリアルタイムで閉院前夜の三聖病院を訪れて、フランス人の立場から、森田療法の歴史のひとつの幕引きに立ち会った貴重な生き証人の記録でもあります。

以下にその記事を、貼り付けておきます。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

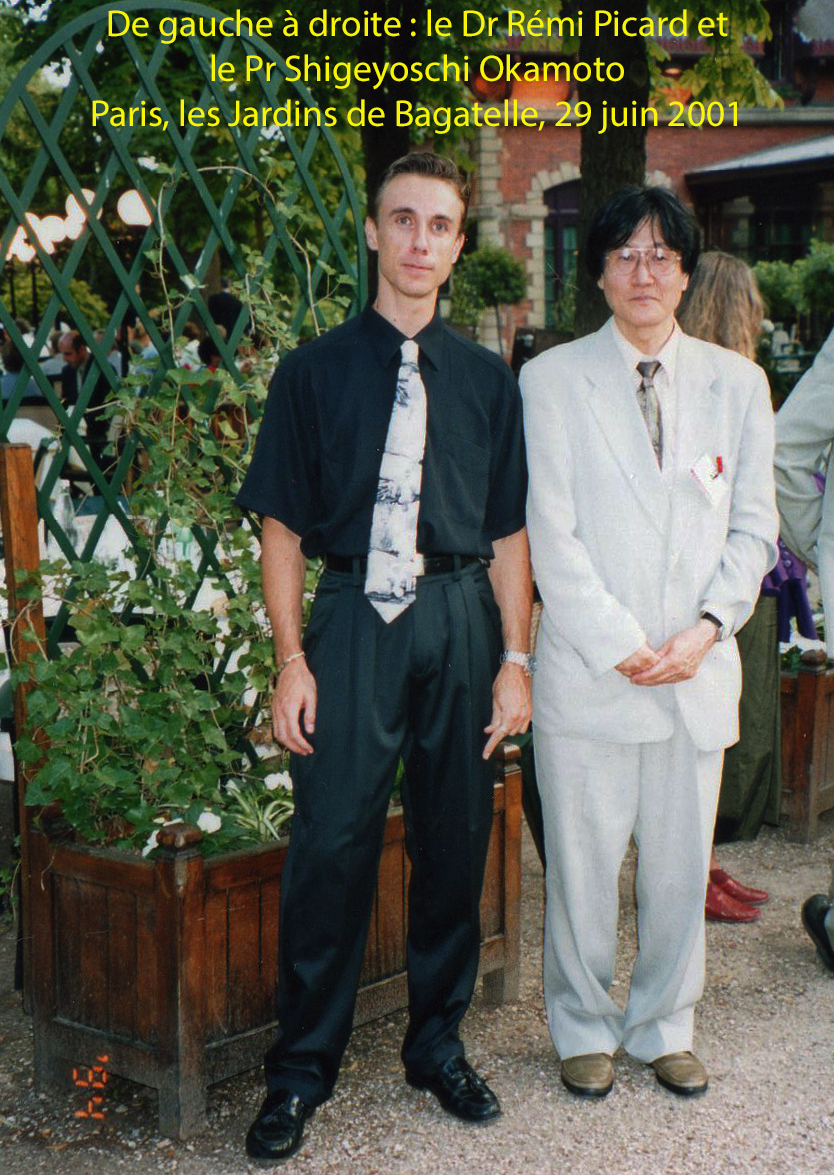

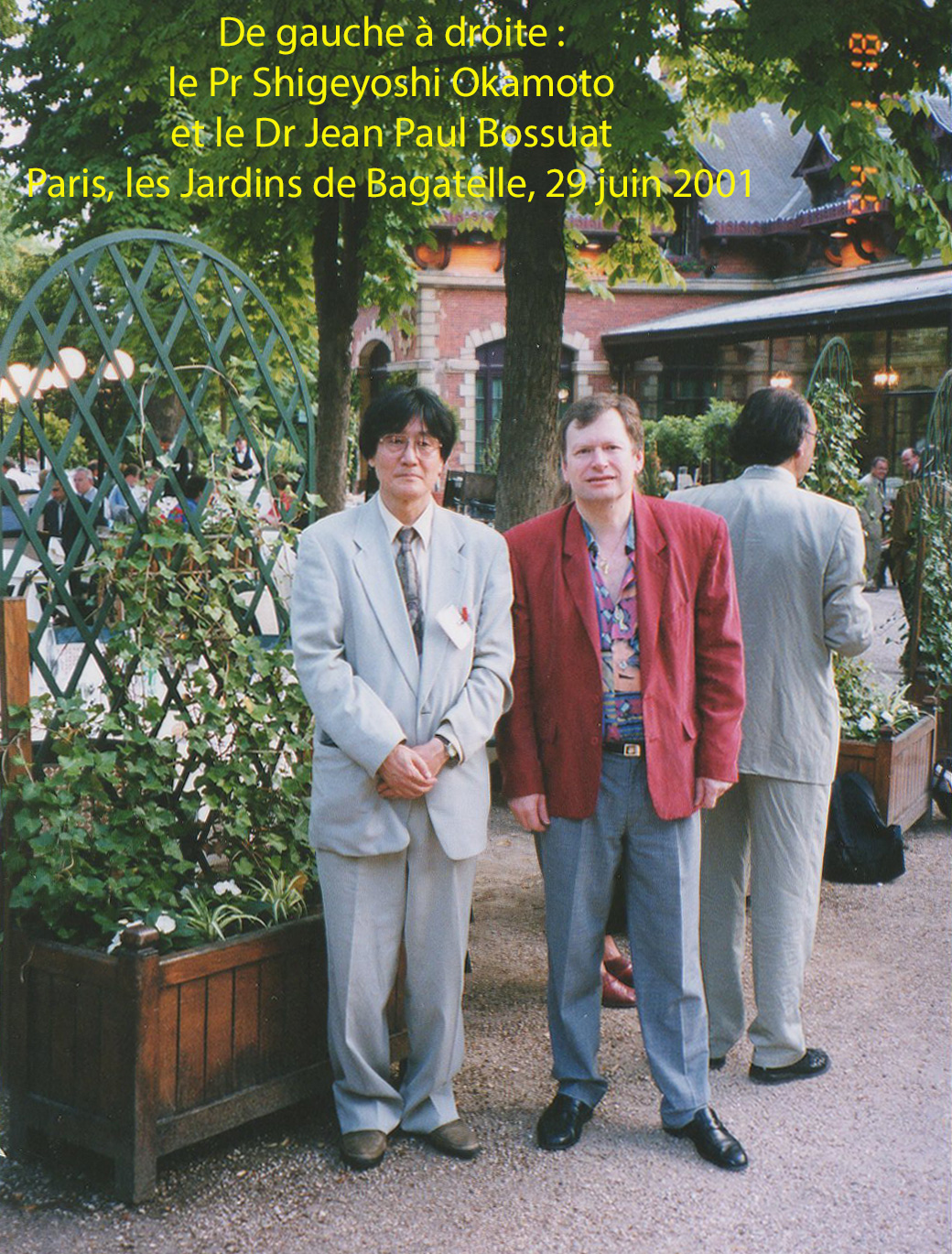

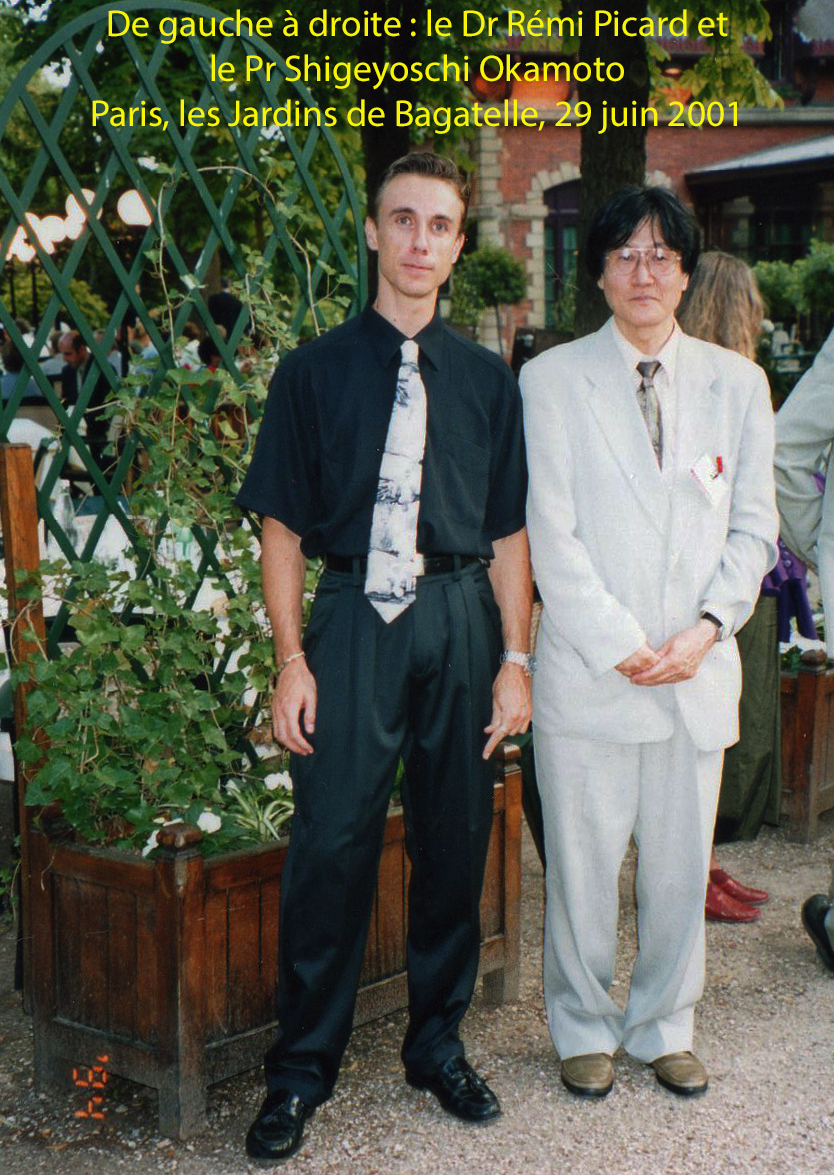

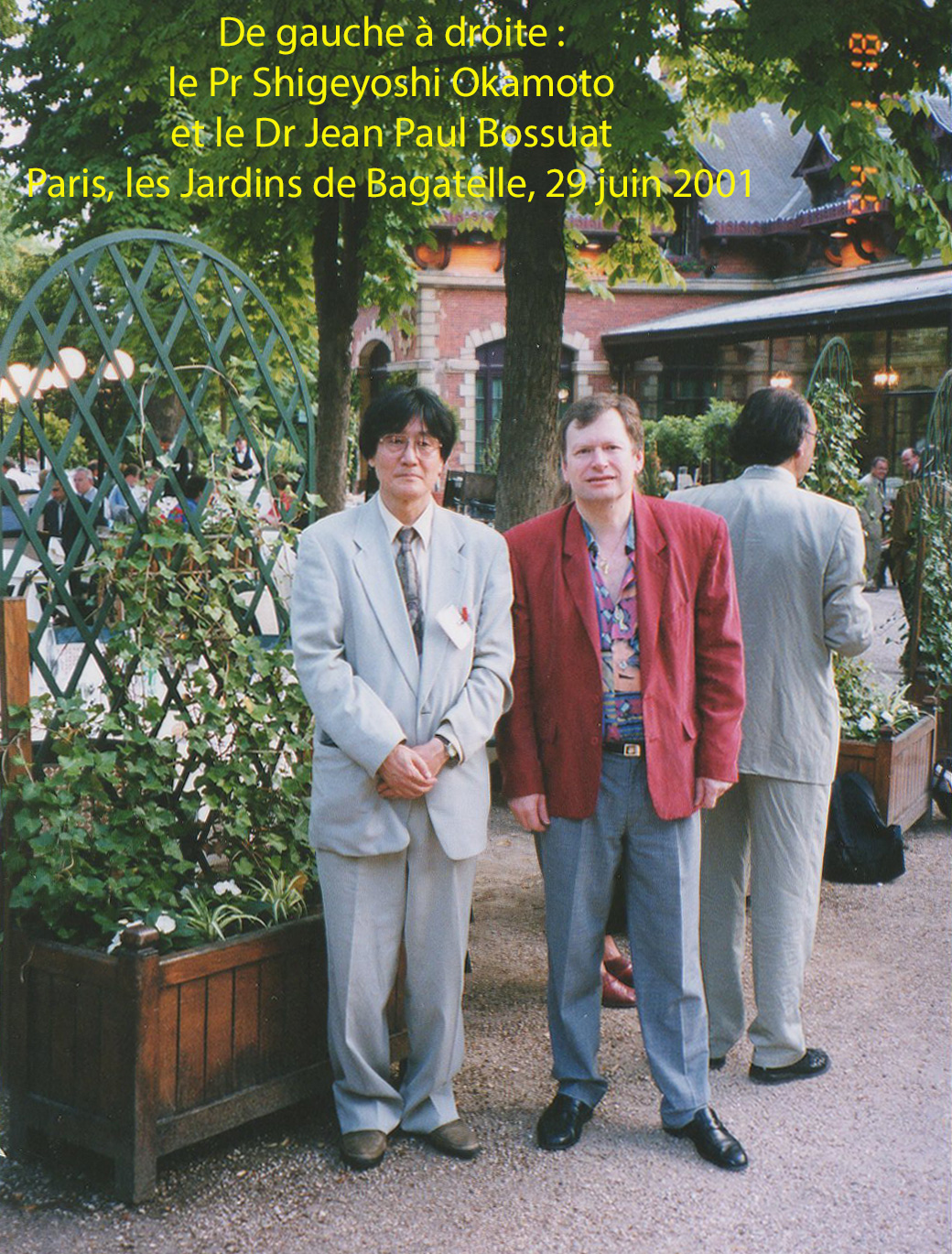

Psy Cause a officiellement affirmé sa vocation francophone internationale à partir de 2010 et l’a inscrite dans ses statuts en septembre 2012. Cette évolution à partir d’une revue locale française est le fruit d’une longue histoire. Notre présence francophone en extrême orient, comme en Afrique ou au Canada, a des racines qui s’originent dans les premières années de la revue. Tout a commencé à Paris lors de la cinquième Conférence internationale Philosophie et Psychiatrie qui se déroulait du 28 au 30 juin 2001 à la Faculté des Saints Pères sur le thème : « Douleur et dépression ». Le comité scientifique était coordonné par un Professeur de Marseille spécialiste de la phénoménologie, Jean Naudin. Le directeur de la revue Psy Cause, le Dr Jean Paul Bossuat faisait le déplacement accompagné d’un collègue, le Dr Rémi Picard. Ce dernier était un jeune psychiatre dans le service du directeur de Psy Cause au Centre Hospitalier de Montfavet. Il se préparait au concours pour être psychiatre des hôpitaux, et nous effectuions ensemble une communication à ce colloque. Le Dr Rémi Picard est aujourd’hui Président de la CME du Centre Hospitalier de Montfavet.

Une conférence très originale avait retenu notre attention, le second jour de colloque, intitulée « La douleur spirituelle et la thérapie de Morita ». Nous n’avions jamais entendu parler de cette thérapie japonaise. L’auteur, le Dr Shigeyoshi Okamoto, psychiatre et Professeur de santé mentale à l’Université Bouddhiste de Kyoto, avait su captiver son auditoire et nous donner l’envie de le connaître. Ce sera chose faite lors de la soirée de gala de ce même jour aux Jardins de Bagatelle. Le courant est passé : nous avons parlé de cette thérapie japonaise, de Kyoto et également de la revue Psy Cause. Le Pr Shigeyoshi Okamoto adressera le 16 décembre 2001 une lettre au directeur de Psy Cause : « j’ai bien reçu un exemplaire du dernier numéro de votre revue et je vous en remercie vivement. Je vous suis aussi reconnaissant de votre amabilité de m’avoir ajouté parmi les correspondants associés. » Il ajoutera son espoir de notre venue, tous les deux, au congrès mondial de psychiatrie à Yokohama l’année suivante. Nous avions à l’époque dans l’ourse de Psy Cause, une rubrique réservée aux étrangers, les « correspondants associés ». Cette même année 2001, en juillet, le directeur de la revue effectuait une tournée dans des établissements du Québec à l’invitation du Dr Raymond Tempier. Là aussi, étaient semés des prémices qui allaient germer douze années plus tard.

Dix années après ce colloque parisien et d’envoi régulier de notre revue, en 2011, le lien avait été préservé. Le Pr Shigeyoshi Okamoto nous signale par courrier le 17 février son changement d’adresse et son intérêt pour la lecture de Psy Cause. Il nous informe également de sa prise de fonction dans l’Hôpital Sanseï spécialisé dans la thérapie de Morita à Kyoto. C’est l’époque où nous mettons en place un comité de rédaction international francophone et nous lui proposons d’y faire son entrée. Il nous répond par mail le 21 mars 2011 : « Je suis très honoré et en même temps confus (…) car je ne maîtrise pas bien la langue française (…) » Il répond aussi à notre suggestion d’organiser à Kyoto un séminaire Psy Cause sur la thérapie de Morita : « votre proposition (…) m’intéresse beaucoup. En pratiquant la thérapie de Morita à l’Hôpital Sanseï, hôpital spécialisé dans cette thérapie beaucoup inspirée du Zen, je m’occupe depuis longtemps de l’échange franco-japonais au niveau de cette thérapie. »

Il nous informe alors d’une difficulté rencontrée avec la Société Franco-Japonaise de Médecine qui fonctionne dans le cadre de la psychiatrie : « la source de cette société remonte à la rencontre de quelques psychiatres japonais avec Henri Ey. Les activités de cette société se sont limitées à des échanges entre les psychiatres de la région parisienne et ceux de la région de Tokyo. Extraordinairement, en 2004, cette société organisait un colloque intitulé « Journée de la Thérapie de Morita » dans notre hôpital à Kyoto. » Mais, ajoute le Pr Okamoto, cette journée n’a « pas été bien appréciée » à cause de problèmes tels que « la différence des cultures, la difficulté de communication, une préparation imparfaite dans l’organisation. » De plus, la publication des écrits en France n’a pu être réalisée. Depuis ce relatif échec, nous écrit le Pr Okamoto en ce 21 mars 2011, « je n’ai pu développer, malgré mon désir, l’échange franco-japonais sur la thérapie de Morita », et conclut « j’apprécie beaucoup votre proposition (…). Il faudrait préparer prudemment ce séminaire pour le réaliser avec succès. » Quatre jours plus tard, le 25 mars 2011, il nous poste une carte postale représentant l’œuvre de Camille Claudel « L’abandon », sur laquelle il nous écrit : « La région de Kyoto reste intacte, épargnée par le désastre (Fukushima). En revanche, notre hôpital « périmé » court vers sa ruine. Venez et regardez le avant sa disparition. »

L’année 2011 est également, pour notre revue/association celle de la montée en puissance de la communication numérique. Le site est doublé depuis l’automne 2010 d’un blog plus convivial, plus journalistique. Le contenu du blog sera par la suite, en janvier 2013, intégralement transféré dans le nouveau site psycause.info qui regroupera les diverses fonctions. Deux articles présentent sur le blog la thérapie de Morita. Le premier, en date du 29 juillet 2011 évoque un projet de séminaire Psy Cause, sur la thérapie de Morita à Kyoto. Le second, en date du 30 août 2011, parle des réactions par courriels au premier texte, et de la réponse du Pr Okamoto. Ces deux textes sont à lire dans la rubrique « Asie » accessible en cliquant sur la barre du haut de notre site.

Notre entrée en extrême orient se fera par le Cambodge en novembre 2012. Invité au congrès de Siem Réap, le Pr Okamoto ne pourra se déplacer pour des raisons de santé. Sa communication sur la thérapie de Morita sera lue et présentée aux congressistes par le directeur de Psy Cause. L’une des congressistes au Cambodge, la Dr Catherine Lesourd, pédopsychiatre en Martinique, vient en juin 2013 à Kyoto, rencontre le Pr Okamoto et visite l’Hôpital Sanseï. Lors du congrès Psy Cause d’Ottawa en octobre 2013, elle se porte volontaire avec la Dr Patricia Princet pour manager au nom de Psy Cause un congrès à Kyoto présidé par le Pr Okamoto. Le projet de 2011 va prendre forme et devenir un événement historique.

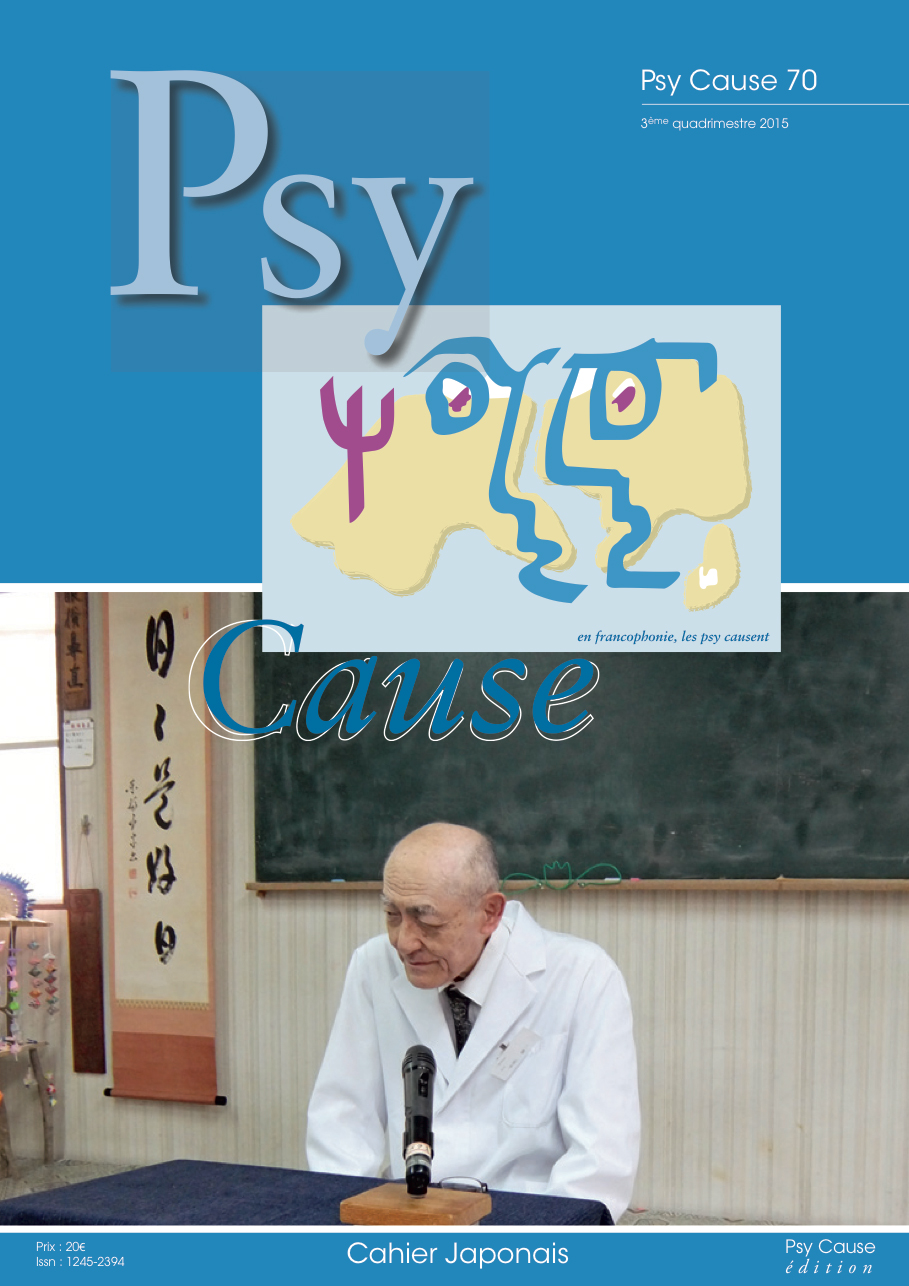

Notre congrès Psy Cause à Kyoto en octobre 2014 est contemporain de la décision de fermeture de l’hôpital Sanseï. Le Pr Okamoto s’adresse le 19 octobre aux congressistes par ces mots : « En tant que responsable de l’organisation, du côté japonais, je voudrais d’abord souhaiter la bienvenue à Kyoto au congrès de Psy Cause, à tous les ressortissants de pays francophones ici présents. Je voudrais aussi les remercier d’être venus de si loin jusqu’ici. Ma gratitude va aussi aux Japonais qui participent avec assiduité, bien qu’il s’agisse d’un colloque en langue étrangère. Quant à moi, Shigeyoshi Okamoto, cela fait une dizaine d’années que j’ai des échanges avec ce mouvement. Notamment, j’avais eu l’honneur d’être invité à faire une conférence sur « La thérapie de Morita et le bouddhisme » au congrès qui s’est tenu au Cambodge en 2012. Mais mon état de santé s’étant aggravé, je n’ai malheureusement pas pu être présent en personne, dérangeant ainsi grandement les membres de Psy Cause. Je voudrais donc saisir l’occasion qui m’est donnée ici pour leur renouveler toutes mes excuses. Cette année, deux ans ayant passé, j’ai dû accepter la tenue de ce congrès, pour me faire pardonner.(…) Je dois par ailleurs ajouter que l’Hôpital Sansei, qui est l’hôpital le plus traditionnel pour la Thérapie de Morita, fermera ses portes à la fin de cette année. La décision a été prise à la fin de septembre. L’histoire de la Thérapie de Morita évolue depuis le passé jusqu’à présent et du présent vers l’avenir. En voyant les dernières images de l’Hôpital Sansei en activité et en réfléchissant ensemble à la signification historique de cet hôpital, je voudrais que ce congrès soit mémorable. »

Cette première journée de colloque, le Pr Shigeyoshi Okamoto nous brosse le panorama de la Thérapie de Morita au Japon aujourd’hui : 300 médecins pratiquent la Thérapie de Morita au Japon. Peu réfèrent leurs soins à la philosophie du Zen. Les autres ont pris de la distance avec cette philosophie qui est à la base de cette thérapie et ne savent pas ce qui est pratiqué à l’hôpital Sansei qui est un élément attesté dans l’historique de cette thérapie. Il nous présente un film construit sur l’hospitalisation à Sansei d’un garçon qui a une phobie d’autrui, qui met en évidence une thérapie qui permet un lâcher prise de la jouissance sans changer la problématique névrotique sous-jascente qui est mise à distance, en moins de trois semaines. Le patient, libéré d’une pathologie invalidante, peut ensuite valoriser pleinement son talent artistique.

La seconde journée de colloque est particulièrement solennelle avec la venue d’un grand maître Zen très connu au Japon, Maître Eshin Nishimura. Le Pr Okamoto en précise le contexte : « la fermeture en décembre de cette année de l’Hôpital Sansei a été décidée comme un baisser de rideau sur une longue histoire de 92 ans. » Après un historique de l’Hôpital Sanseï ouvert en 1922 par un psychiatre bonze zen et disciple du psychiatre japonais Morita, il présente le maître zen : « si j’ai demandé à Maître Nishimura de nous donner une conférence, ce n’est pas parce qu’il est le plus grand spécialiste japonais du Zen mais parce que je voudrais qu’en le voyant en chair et en os, vous ressentiez par vos cinq sens le Zen vivant qui émane de sa personne. »

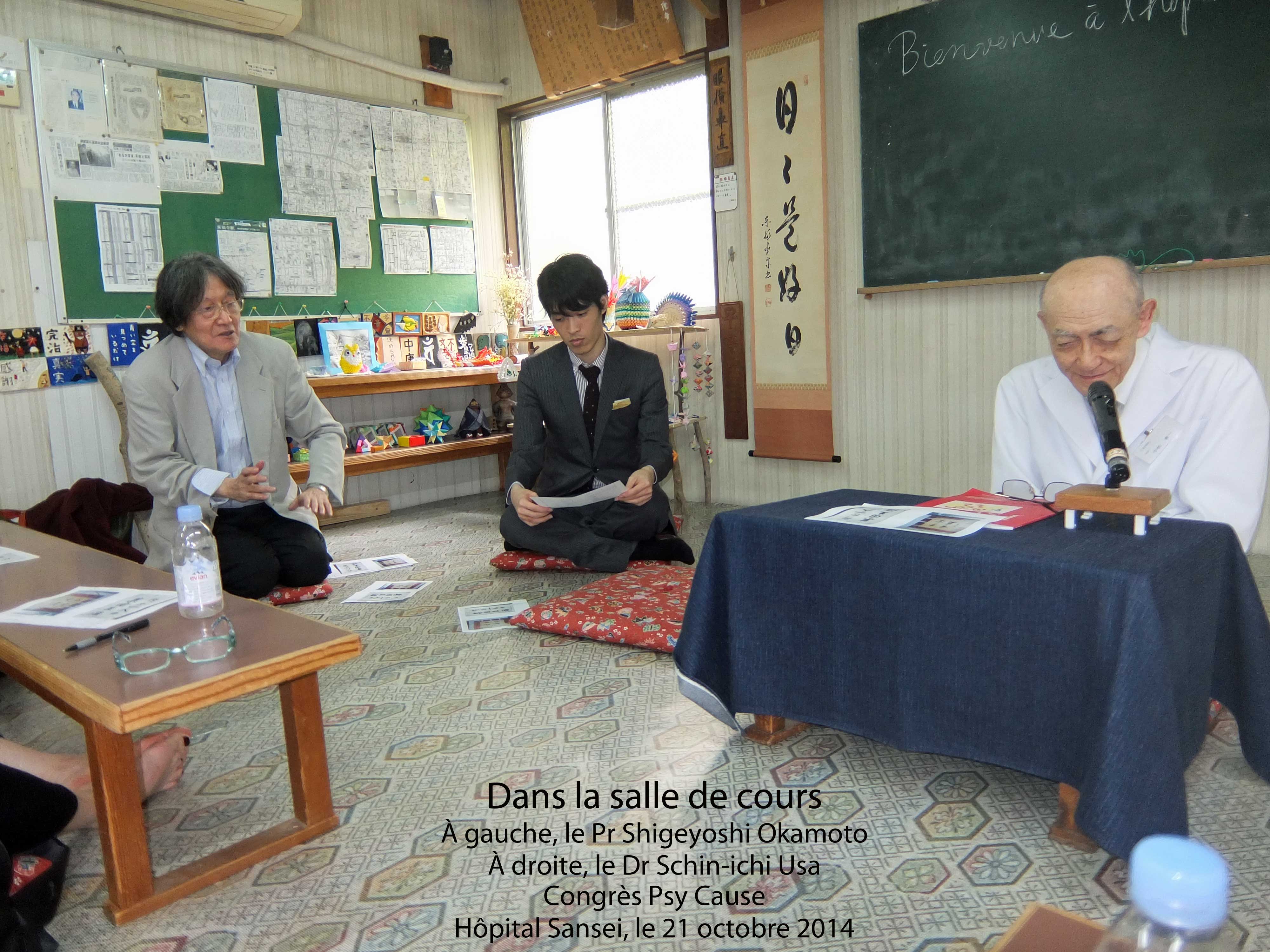

La troisième journée, le 21 octobre, est une visite de l’Hôpital Sanseï qui sera la dernière. Le directeur, le Dr Shin-ichi Usa, nous attend debout sur le perron, appuyé sur une canne, du haut de ses 88 ans, le visage emprunt de gravité. Nous avons devant nous un homme qui, dans les dix premières années de son enfance, fut un contemporain du Dr Morita. Son père, fondateur de cet établissement conçu pour mettre en pratique les idées du Dr Morita, lui a passé le flambeau à sa mort en 1957. Cet homme en tant que second directeur, a maintenu l’œuvre de son père pendant 57 ans. Il nous invite à visiter l’œuvre de toute une vie et au delà. Une maxime est affichée dans le hall d’entrée : « Seule la réalité est la vérité ».

Ce congrès a été chargé d’émotion et la communication a été intense malgré les filtres culturels. Nous avons tous eu conscience de vivre un moment particulier de l’histoire de la psychiatrie japonaise. Les communicants japonais ont tenu à s’exprimer en langue française, ce qui a positionné notre événement dans le registre de la Francophonie.

Ce congrès de Kyoto a rassemblé des intervenants japonais se référant de l’approche bouddhiste ou lacanienne (une école lacanienne francophone très vivante existe au Japon). Divers courants de la clinique française les ont inspiré : Henri Ey, la phénoménologie et la psychanalyse lacanienne. Ce croisement des références a été voulu par le Pr Okamoto qui se définit davantage comme francophile que comme francophone.

Les lendemains de ce colloque sont difficiles pour le Pr Okamoto avec la fermeture puis la destruction de l’Hôpital Sanseï. La pelleteuse rase le bâtiment centenaire dès février 2015. Le dernier directeur de cet établissement a tenu à ne pas laisser de trace de cette expérience thérapeutique qui plonge ses racines dans les années 1920. Il ne s’est pas soucié de transmettre des documents pour le musée que désire constituer le Pr Okamoto qui souhaite, lui, préserver la mémoire de la thérapie de Morita traditionnelle.

Le 4 septembre 2015, le Pr Okamoto nous écrit : « Après notre congrès de Kyoto, la fermeture de l’Hôpital Sanseï puis la démolition de son bâtiment ont suscité des problèmes quant à la nécessité de la conservation des divers documents historiques. Car le lieu de cet hôpital est vraiment important dans l’histoire de la thérapie de Morita, la création de cet hôpital remontant à l’ère de Shoma Morita. Le Dr Usa père, disciple de Morita, a fondé cet établissement sur le terrain du temple Tohukuji en introduisant le Zen auquel Morita attachait de l’importance, le considérant comme l’essence de sa thérapie. Au final, cet important hôpital a désormais disparu. » Or, nous confie le Pr Okamoto, cette destruction n’a suscité que de l’indifférence quant à la nécessité d’en conserver des documents, ajoutant : « personne n’a tenté de les conserver sauf moi. Même le directeur a été indifférent quant à cette nécessité. Moi tout seul ai fait tout ce que j’ai pu. J’ai épuisé mes possibilités et en ai été beaucoup fatigué. Cela a été ma bataille. »

La construction du « Cahier japonais », dossier spécial Japon dans le N°70, revêt donc un rôle important dans cette dynamique de transmission. Le Pr Okamoto s’y investit sans ménager ses efforts, aidé par Mme Nyl Erb, notre nouvelle chargée de mission pour l’extrême orient. Cette dernière était venue à notre congrès de Kyoto grâce à google. Elle effectuait une recherche sur la thérapie de Morita et la seule occurrence disponible via internet était Psy Cause. Ethnopsychanalyste passionnée par la culture japonaise, elle s’est, après notre congrès dans la capitale impériale du Japon, portée volontaire pour faire le lien avec les professionnels de ce pays, et a apporté sa précieuse contribution quant à la réalisation d’un dossier en langue française très complet intégrant la thérapie de Morita, le Zen, la psychanalyse au Japon, et des données anthropologiques. Le Pr Okamoto a lui même tenu à la publication de trois articles dans lesquels les auteurs se réfèrent à la psychanalyse lacanienne. Le N°70 sera diffusé à partir d’avril 2016. Le Pr Okamoto nous écrit le 6 juin 2016 : « Nous, les auteurs japonais, avons reçu l’envoi du N°70 de la revue Psy Cause le 27 mai. Envoi dont nous sommes vraiment reconnaissants. » Il nous fait part de la satisfaction des auteurs quant à la présentation avec des photos en couleur, de leurs articles. Et il nous commande une livraison d’exemplaires « pour offrir ce numéro à plusieurs collègues japonais, en mémoire de la fermeture de l’Hôpital Sanseï. »

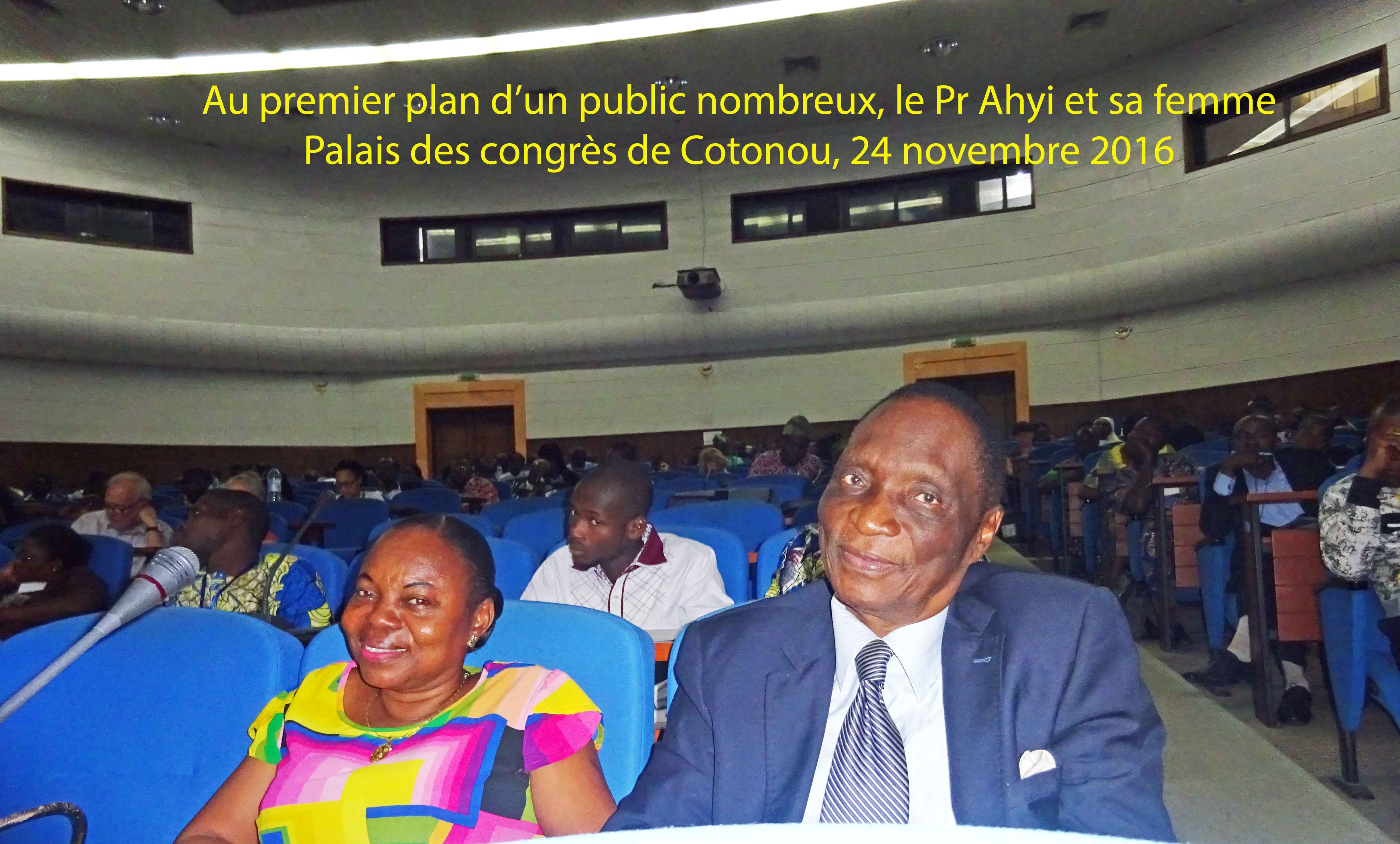

Le 24 octobre 2016, le directeur de la revue Psy Cause, invité à Cotonou au congrès béninois de santé mentale, communique sur la thérapie de Morita à l’Hôpital Sanseï avec pour base, entre autres, les écrits du N°70 et le congrès de Kyoto. La question de la transmission d’une thérapie associée à des bases culturelles est au centre des échanges avec la salle car elle trouve beaucoup d’écho en Afrique Subsaharienne. Autant dire que les professionnels africains vont suivre avec attention le devenir de la thérapie de Morita au Japon.

Jean Paul Bossuat

ppou

.jpg)