森田療法のディープな世界 (6) ― 森田療法におけるモザイク性と真実性について―

2024/07/19

晩年の森田正馬(世を去る2年前)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

はじめに

「森田療法のディープな世界」と題するテーマを掲げ、昨年暮れから連載を始めました。大それたテーマです。どのように繰り広げていくのか、注目してくださっていた方もおられたかもしれません。ある程度書きましたが、その後更新が遅れていました。張本人の私自身、この深い世界の問題にどのように迫り、どう取り上げればよいのかと悩みつつ時間が過ぎていたのでした。だが森田療法のディープな世界には、探るべきいくつかの問題がさらに横たわっています。最近ますますそんなことを考え続けていた日々でした。その間にいくつかの課題に遭遇しました。

たとえば、和田重正先生が重視なさった「まごころ」について。

これは、松田高志先生( 神戸女学院大学名誉教授 )が和田重正先生の教育思想を受けて、ご自身も「まごころ」を重んじてお書きになったご著作をお届けくださったので、それに触発されたものでした。私は和田先生と松田先生の「まごころ」と森田正馬の「純な心」の関係についてかなり考え込むことになりました。この問題は残念ながら、1編の原稿として連載に加えることはできませんでした。

その他にも森田療法について、さまざまなことを考えた日々でしたが、空白のままになっていたディープな世界についての欄は、今回、以下の稿をもって更新します。

臥褥と作業を柱とする入院森田療法のモザイク的構造はどのようにして成立し、かつそれは療法の真実性へとどう深められたのであろうかという問題を取り上げる小論です。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

6. 森田療法におけるモザイク性と真実性について

1 ) モザイク性

入院森田療法の構造を大きく見ると、臥褥療法と作業療法がその根幹をなしており、入院療法はこれらの組み合わせによって成り立っている。しかし、臥褥療法も作業療法も決して新しいものではなく、どちらもヨーロッパでは19世紀以来おこなわれていた。とりわけ、わが国にも導入された作業療法については、 森田は根岸病院や巣鴨病院で、これに積極的にかかわっていたのだから、新奇なものではない。森田による入院療法の成立は、臥褥と作業という既存の個々の別のものを材とした点で、いわばモザイクなのであった。しかし単にモザイクであるにとどまらず、臥褥と作業を有機的に組み合わせたところに療法の妙があった。

モザイクの謗りを免れないところは、ほかにも多々ある。

入院療法は、指導者である家父長の森田と協力者の妻がいて、その森田家の家庭的環境に患者が受け入れられる家庭的療法でもあった。モザイクというには大き過ぎる治療的要素であるが、臥褥や作業はこのような場で展開されたのであった。

森田が関心のおもむくままに取り入れたと思われる、さまざまな治療的行為もあって、モザイクをなしていた。自身の学生のとき、定期試験に臨んで「必死必生」の体験をしたことから、森田は初期には、患者に「恐怖突入」の指導をしたことがあり、この「恐怖突入」はしばしば催眠暗示と組み合わせておこなわれた。このような治療的側面は、神経質の療法が編み出される中に滑り込み、やがて洗練される過程で消えていった。

読書療法も取り入れられた。神経質者に森田の自著を読ませて、神経質を自覚させ、入院へと導入したようである。森田のもとには、読書力のある知的な人たちが多く入院したのはそのためである。マッチポンプもいいところではないかと、つい言いたくなる。

入院患者に万葉集や古今集を読ませ、最終的には古事記の音読をさせた。これは読書療法の一種であったかもしれないが、神経質者の連綿とした思考過程 を切断し、今あるのみにする手法だったのであろうか。余興も治療のうちだったし、通信指導、日記指導など、マイナーな治療が多く取り入れられていた。

♥ ♥ ♥

2 ) 臥褥について

臥褥療法は、森田自身の経験に基づいて自然におこなわれたようである。

森田の郷里高知では、嫁姑のいさかいの後、片方が数日間寝込む風習があり、それをヒントに絶対臥褥をつくったと森田が言ったという話がある(『形外先生言行録』)。下世話な話だが、わからないでもない。

また森田は、精神病治療において、躁的興奮状態の患者に絶対臥褥をさせて、治療効果をあげたことがあった。さらに躁病状態の中学生の患者や苦悶状態の中学生の患者にいずれも絶対臥褥をさせて、著効を得た。これらの臨床的経験から、臥褥療法を神経質の治療に導入することになったようである。

しかし、神経質の場合、絶対臥褥の意義は興奮を鎮める効果を超えて、より深いものとなった。そこに森田の叡知があった。絶対臥褥の眼目は次のように記されている。

「患者の精神的煩悶、苦悩を根本的に破壊し、余の謂はゆる煩悶即解脱の心境を体得せしむるにあるのである」と(「神経質ノ本態及療法」、森田正馬全集、第二巻)。森田はまた、別の箇所で絶対臥褥に「真言宗の煩悩即菩提」を導入したとも言っており、森田が育った宗教環境の中で吸収された思想と療法の成立は無関係でなかったと考えられる。ちなみに空海の煩悩観は、煩悩なくして涅槃はないと、煩悩を肯定的にとらえるものであり、低次元の小欲としての煩悩があって、修行により、あたかもリビドーが昇華するように現実社会に尽くそうとする大欲になっていく。それが菩提であり、即身成仏とされるものである。その凝縮的な体験が絶対臥褥期の煩悩即菩提である。それは到達点であり、始まりでもある。「新規蒔(巻)き直し」(マイケル・バリント)のような体験が始まるのである。

森田によるこのような絶対臥褥の眼目を改めて重視すべきであろう。

♥ ♥ ♥

3 ) 作業について

臥褥と並ぶもうひとつの大きな軸は作業である。森田は、根岸病院や巣鴨病院で、作業療法の指導にかかわっており、その経験を通じて、作業は人間としての生活そのものであることを理解していたのであり、それを神経質の療法に活かしたのであった。彼の作業観はおよそ次のようである。

作業は人間の心身の自由な活動である。人間には食欲と同じように、本能として作業欲がある。人間は生きている境涯の中で起こる興味に動かされて、作業欲を発揮して、工夫、努力するものである。しかし実行してみないと、必ずしも興味が湧くとは限らない。作業は実際生活に適していることが望ましく、成果が上がれば、ますます自信と興味が起こり、一層努力し、無念無想で三昧に入る。それが自然に適応している姿であって、作業には高下も貴賎もない。かくの如く、作業は神聖なものである。

「一日作(な)さざれば一日食らわず」。

中国の禅僧、百丈懐海にこのような言葉があった。懐海は年老いても農耕作業をやめなかった。老骨に鞭打つように作務をするので、心配した周囲の人たちは、ついに懐海の農耕道具を隠してしまった。しかし作業をできなくなった懐海は、「一日作務をしなければ、一日食べるわけにいかない」と言って、食事もとらなくなってしまったという。

「働かざるもの食うべからず」という古いキリスト教から出た言葉があるが、これは道徳的に労働の価値を重んじ、無為を戒めたものであり、百丈懐海の作業観とはまったく異なるものである。

懐海の思想は 、「もったいない」の精神にも通じるであろうが、作業を人間本来の活動としている点で、懐海と森田正馬の間には共通の作業観があると言えよう。

このような人間観、作業観に基づいて作業療法がおこなわれるとき、それは功利性のない、人間愛に満ちたものとなりうる。森田の作業療法は、そのような実践であった。

神経質者は作業に価値観を結びつけて葛藤し、作業欲が抑制される。そのような点についても、神経質者に自覚を得させるために、実際の作業療法が活用されたのであった。

♥ ♥ ♥

4 ) 臥褥から作業へ

臥褥療法と作業療法は、それぞれが別の療法として意義を有している。これらは本来異なるものである。したがって、療法における両者の同居は、一見大いなるモザイクと映る。しかし、神経質者は苦悩を抱えたままそれを受け入れて、生きるほかないのであるから、治療的にできるのは、そのような生き方をさせるような外界や境遇の選択や提供なのであった。そこで森田の才覚が働いたのであり、臥褥と作業の置き方や組み合わせに独自の工夫を示したのである。このへんに森田の偉大さが仄見える。同時にぎこちなさも感じないわけではない。

さて、臥褥から作業へ、つまり静から動へと進む療法の過程で、作業の段階に入ると、心身の自由な自発的活動性が十分に発揮されることが望まれる。そのため作業欲を高めることが必要で、食欲を高めるために料理に工夫が凝らされるように、手段を講じるべきであると森田は言う。

そこで講じられたのは、まず第一に患者を隔離して臥褥させ、行動を禁じて、無聊の体験をさせ、作業欲の誘発、喚起を図ったことであった。これは、第一期の絶対臥褥に重なるものである。しかし絶対臥褥の眼目は、あくまでも「煩悶即解脱」あるいは「煩悩即菩提」であったから、矛盾が生じている。森田は第一期の意義として無聊を謳ってはいないが、実際には第一期に関して無聊に触れる記述が出てくる。

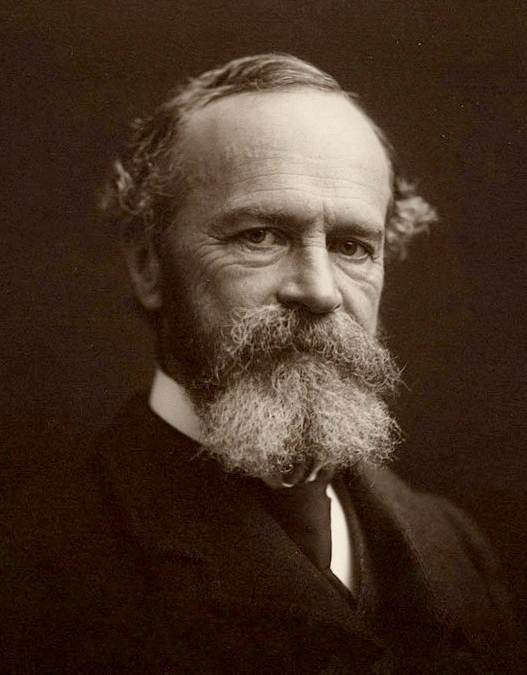

また森田は、小児の自発性を重んじたマリア・モンテッソーリの幼児教育に関心を持ち、その教育法に共鳴して、自分の療法に活用しようとしたところがあり、この点は注目される。しかし森田は本来、作業は心身の自由な自発的活動であるとする作業観を有していたのであり、そんな根本的なところでモンテッソーリの影響を受ける必要があったのかどうか。慎重に判断せねばならないであろう。また療法の第三期に向けて、作業欲を喚起するために、モンテッソーリの教育法をどう生かしたかも、判然としない。そのことと関連するが、森田はモンテッソーリの幼児教育法について、次のように記載している(『精神療法講義』)。

「モンテッソーリ女史の幼稚園では、すべて児童に強いて物を教えるといふ事なく、小児の自発活動を興奮させる処の手段によるのであるが、怠惰で且つ悪戯などするやうな小児は之を譴責懲戒する等の事はなく、之を病人として安楽椅子に寝かせ、他の児童の活動する有様を見せて置くのである。」

集団に入って活動することができない知的障害児や発達障害児を安楽椅子に寝かせて、集団の動きを観察さると興味を抱いて活動に加わるというこの挿話は、隔離された臥褥療法とは無関係である。強いて言えば、入院第二期から第三期に移行する過程に、この安楽椅子の挿話とやや重なるところを見出すことができる程度である。軽作業しかできない入院第二期において、第三期の本格的作業を観察していると、自分も参加したいという作業欲が湧くのである。

一方で、森田療法の誕生には、自発性を重視するモンテッソーリの教育が大きくかかわったとして、その影響を全面的にとらえる見方がある。モンテッソーリの教育法に触発された森田が、それを生かして療法を創造したとみなして、源を大幅にモンテッソーリに帰着させるものである( 畑野文夫氏著『森田療法はこうしてできた 続 ・ 森田療法の誕生』)。このような見方は、もちろんあるところまで適正であり、森田療法の誕生に踏みこむ労作を世に送られた著者に敬意を表したい。しかしどこまで両者を同一視できるのかという問題が残る。たとえば、森田の療法は家庭的療法であったことを、モンテッソーリとの関係でどうとらえるのであろうか。また教育や精神療法の背景には、人間観があるはずである。自発性を重視するという、ひとつの共通項だけで、両者の人間観の共通性を導き出すことはできない。両者の関係を慎重に対比して、さらに深く論じる必要があろう。

♥ ♥ ♥

5 ) 療法の真実性

秋元波留夫は、著書『迷彩の道標』(1985)の中の「森田療法の誕生」と題する章で、この療法が森田正馬によっていかにして創案されたかについて、深くかつ適確な記述をしている。秋元はおよそ次のように指摘している。森田療法の特異性は、神経質の主要症状である恐怖、不安、苦痛を「あるがままに受け入れる」受容的心がまえの確立を治療の眼目としている点にあり、それを可能にするために外界の治療的セッティングが必要であった。そのため森田は、苦悩と対決する臥褥と自発的活動である作業をたくみに有機的に組み合わせて取り入れて、療法を創案したものであると。つまり、言ってみれば、臥褥と作業のモザイク性の必要性とその成功が秋元によって述べられているのである。

しかし森田療法の真価は、単にモザイク性が成功した地点にあるのであろうか。むしろ、モザイク性は出発点だったのではないか。もとより森田はモザイクの範疇におさまりきれるような人でなかった。森田は、臥褥や作業を受け入れる治療の物理的な場を自宅に設定して、家庭的療法を開始したのだが、そこで 患者と生活を共にしたところに森田の真骨頂があった。

森田家では人工的に設定された場であることを超えて、森田夫妻と入院患者たちとの共同生活が繰り広げられる中で、治療者の生身の人間性がいかんなく発揮された。たくまずして、人間森田が患者を薫陶した。森田の療法は、脚本のない療法であった。

臨場感あふれるそんな場では、夫妻げんかも公開であった。入院患者たちの前で、本ものの夫婦げんかをすると、見ていた人たちに向かって、どちらが正しいか言えと森田は迫る。

治療の場はあってないがごとくで、森田が患者と共に行くところ、あらゆる場へと広がりを見せた。森田は入院中に、見舞いに来た新弟子の医師に、自分の肛門洗浄を見学させたエピソードもあった。

このような治療者像は、臥褥と作業を統合したモザイク性に療法の完成を意図した当初のレベルをはるか超えたところに現出している。

こうして、森田自身の意図をも超越したレベルに、森田ならではの療法の真実性があったと言わざるを得ない。森田が最初に設定した森田家という治療の場が、人工的な舞台性を失うには、さほど時間はかからなかった。そして同じ森田家における、治療者と患者の共同生活の場を自然な舞台として、本ものの人間ドラマが展開されたのであった。そこで森田と患者たちが交わった躍動的な姿に、森田療法の真実性を読み取ることができる。療法の真実性は、おのずからやって来た。

森田の療法は、森田がたどり着いた臥褥と作業のモザイク性を到達点としていながら、治療者としての人間森田の存在により、モザイクにおのずから魂が吹き込まれたのである。森田が作った仏に森田の魂が入った入魂の療法、それが森田療法なのである。