森田正馬の病跡 をめぐって(4)― ADHDが森田療法になるとき―

2023/06/14

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

【前回に続き、杉本二郎様との濃厚なオンライン対談を文章化して掲載します】

♥ ♥ ♥

1. ADHDという光と影

森田が創始した療法の場に、奇人あるいはADHDの人、森田自身が存在しており、それが療法の大きなエレメントをなしていました。前回に引き続き、療法のそのような部分について検討します。

森田は、自分が創始した「療法」について、複数の著作で詳しく述べていますが、療法に反映される治療者の人間的なあり方については、触れていません。けれども森田が予定した療法の約束事の外で、しばしば治療者と患者の間に生きたドラマが起こっているのです。ところが奇妙なことに、森田はそのような出来事について療法として意味を認めていなかったかのようでした。

例えば、ある症例(後述)では、森田は治りのよくないその女性を殴ったり、突き飛ばして泣かせたりしたことがありました。当の森田は「治療法のためでなく」、自分の「気合いから出たこと」だとうそぶいていますが、そのような出来事がひとつの契機となって、患者は治癒していったのです。かなりおめでたい話ですが、案外このような挿話に森田の療法の真髄が窺えるのです。患者をよく叱ったことも、森田ならではの指導であったと言えます。気合いや叱りを示す行為には、何ほどかADHDの性質が関わっていたでしょう。

ADHDについて、まずわれわれは、森田という人における神経質という特質とADHDという特質の両者が相補的に働いて、神経質の療法として構造化された形跡を、その指導法の中に見いだします。と同時に、規格化した療法をみずから超える治療者の気合いに、療法の面白さを見るのです。

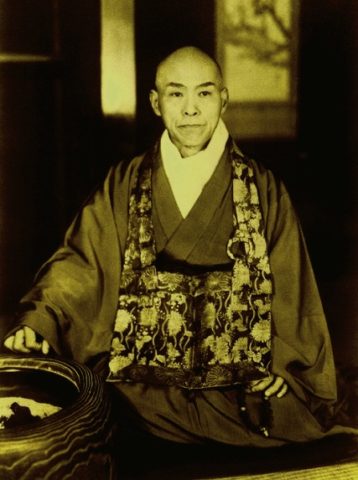

その辺の機微に迫るには、療法の場にいた生身の森田の動きをできるだけ知る必要があります。しかし森田に接した経験のある方々は生存しておられません。森田の直弟子だった第二世代の森田療法家の鈴木知準氏や水谷啓二氏らに指導を受けて、間接的に森田の療法を体感した方々はおられます。杉本二郎様は、鈴木学校に学んだ貴重な体験がおありで、知準師の身近でその聲咳に接し、そこで受けた薫育の体験を通じて、向こうに森田自身の療法を感じ取ってこられました。ただし森田の影響を受けた鈴木知準氏の療法が、どこまで森田の療法と同じであったかという問題があります。この問題について、私と杉本様はオンラインで議論をしてきました。両者は合わせ鏡になっているとは、杉本様の見方です。鈴木知準氏が行った療法の中には、不意打ち的な手法があり、とりわけそこに森田との異同が問題になります。そこで鈴木知準氏の療法についても述べて、森田の療法との関係を検討します。

ここにざっと書き上げたような諸点について、以下にやや詳しく論じます。

ADHDという鍵概念が加わったことで、まとまりを欠いていた従来の森田正馬像が新たな相貌を見せ、療法の影だった部分に光が当たることになるのではないかと思います。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

2. 固有の性格と病理の関係

私たちは森田正馬における神経質とADHDという二重の精神病理に着目していますが、その下敷きとして、本来の固有の性格があったはずで、その点を見直しておく必要があります。

神経質は後に本人の自認したところで、中学生の頃から神経衰弱的な症状を抱えていて、その心気的な悩み方は神経質な性格として、固有の性格につながっていたと見ることができます。

一方、ADHDは今回初めて私たちが森田に差し向けている診断です。それは従来本人の固有の性格と見られていた特徴とどのような関係にあるでしょうか。遡れば、乳児期に見られた疎通性の障害は、発達障害を予示していた如くですが、幼年期については父の厳しい家庭教育の下に育ったこと以外には、十分な情報がありません。中学に入ってから、電気通信学校に入ろうとして家出して上京したり、高等学校に進学するために大阪の医者の養子になろうとしたりした突飛な行動は、神経質者がなし得るものではなく、ADHDを示す特徴的なエピソードであったと捉えることができました。このような若き日の森田の人間的な面について、野村章恒氏の『森田正馬評伝』などによって、描かれている主な特徴を取り上げておきます。

♥ ♥ ♥

野村氏は、例えば森田が五高を卒業して郷里で過ごした休みの日々に、様々な知人を無遠慮に訪ねて遊び回った行動に材を取り、村人と鰻釣りに出かけたり、三味線や弓の稽古をしたり、気が多く、天真爛漫、天衣無縫なところに、彼のじっとしていない、何でも見ておこう、何でも知りたいという気性が窺われると述べています。そして「正馬の奇人、変人といわれるゆえんの一つは、相手の人の社会的地位とか、職業とか、年齢とかいうことを超越して、人間同志として赤裸々な心で親しんだということである」と記しています。

こうして野村氏は、森田が天性の人間好きであったことを讃え、「このような開放的で明朗さが、彼が精神科医になったのち、対人恐怖などの神経質症の人達を立ち直らせるのに大きな力になったものと思われる」と指摘し、われとわが身を縛っている神経質者は「森田という人間から放射される、太陽の光線のような温かい、しかも虚偽を許さない純真な光に触れて、はじめて自分自身を縛っていた恐ろしい虚偽に気がつき、次第にそれが解けはじめた」と記しているのです。

♥ ♥ ♥

ここに描写されている若き森田の人間的特性は、神経質を「陰」とすれば、その対極の「陽」の方にあたり、かつADHDに通じるように見えるのです。

しかし、若き森田におけるADHDが、すべてこのように明るいものだったわけではありません。五高二年時には、自分の性格が原因で友人たちに疎んじられて悩んだ経験をしています。明治31年1月10日の日記には次のような記録があります。

「夜は渡辺と共に胸襟を開きて語る、渡辺は余に対して嘗て不快の事時々ありしも今は余の性情を知り、奇人なる事を知りて以来余に対して不平なし、凡そ余の言語挙動は外を飾らず、思ふがままにすればなりといふ。」

相手は森田が「奇人」であることを知って納得したという、奇妙な仲直りをしています。

また、五高卒業間近い頃、土佐会の某学生が遊郭に上がったことが判明し、会の幹事である森田が先頭に立ち、当の学生を土佐会から退会させたのみならず、退学に追い込んでいます。郷土の名誉という正義を振りかざし、前途ある同級生を卒業目前に退学させたのは、森田の側の若気の至りと言えるようで、冷酷な行為でした。さらに東大に入った第一学年時、森田は土佐同志会の新幹事に選ばれ、ここでまた吉原の遊郭に行く軟派学生数名を除名退会処分にすべきであると提議し、その問題に真剣に取り組んでいます。会では甲論乙駁があり、退会者が出るほどだったようで、処分問題に異様なまでに熱心に取り組んだ森田の方が際立っている印象を受けます。

♥ ♥ ♥

天真爛漫で人間好きの森田、そして妥協なき厳しい森田。これらはいずれも、今日的な診断眼をもってすると、ADHDの特徴と重なって見えるのです。結局、森田の本来の固有の性格とみなされてきた特徴は、多かれ少なかれ、ADHDと剥がし難く表裏一体をなしていたようです。けれども、そのADHDは、厳しい面を含みながらも、年齢を重ねるとともに、次第に露骨さは減り、行動力のような長所は生かされ、人間味ある個性へと一体化していったと見ることができます。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

3. 神経質とADHDの相補性

自縄自縛になっている神経質者の陰性の病理に対して、森田のような天真爛漫な陽性の人間的特質が、治療効果を発揮し得ることは、野村氏の言葉を借りて、先に記しました。ところが森田自身において、その内界には、神経質という陰性の部分と、奇人、あるいはADHDにあたる陽性の部分が同居していたのです。神経質には、内面に悩みを秘める深い力があり、だからこそ陰性なのです。したがってふたつの病理が内部で、自己治療的に相互に作用したことが考えられます。

そこで神経質とADHDの特徴の概略を、以下に比較対照的に示して、さらに両者が相補的に作用し合った可能性について述べます。

♥ ♥ ♥

[表] 神 経 質 と A D H D の 特 徴 の 大 ま か な 比 較

【神 経 質】 【A D H D】

陰性、内向 陽性、外向

内省性 行動性

とらわれ 不注意

自尊心、慎重 好奇心、多動

不安 衝動性

集中困難 過剰集中

不自然、 不自由 自然、自由

♥ ♥ ♥

もしも仮に、神経質の反対のものとしてどんな病理を想起しますか? と謎をかければ、ADHDが浮上するでしょうし、逆にADHDの反対は? と問えば、おそらく神経質という答えが出るのではないでしょうか。これは印象の次元での両者の対立性ですから、より明確に両者を比較する必要があります。

上の表に、神経質とADHDにおける心理面や行動面での特徴について、なるべく同じベクトル上にあたるものを取り上げて並べてみました。ベクトル上で双方の特徴が重なるものはなく、相反する特徴が対極をなす傾向が認められます。ここに掲げている両者におけるいくつかの特徴は、説明を要さないでしょうが、ADHDについて少しだけ書き加えておきます。

ADHDには注意の障害があり、一言で不注意と記しましたが、注意を周囲に配分しながら、必要な事柄に注意を向けて持続することが困難な障害です。神経質では、とらわれの悪循環を起こす機制として、森田が精神交互作用と称したものがあります。気になる違和感に注意を向けるほど、その感覚が増悪し、そのためますます注意を集中することになることを指しています。神経質とADHDでは、このように注意の病理が異なります。またADHDでは、好奇心に左右されて気が散ります。逆に言えば、好奇心の対象へのとらわれで、興味を伴えば過剰集中を続けることもあります。

さらにつけ加えると、ADHDでは、自然に自分の感じから出発し、感情のおもむくままに行動します。自己を点検するところのない唯我独尊的な自由人です。神経質者は、内省的なあまりに、かくあるべしという当為にこだわり、自縄自縛に陥る不自然、不自由なところがあって、この点もADHDと対照的です。

ところで、ADHDの人たちに特徴的な性格、もしくはパーソナリテイというものがあるのかどうか、調べましたが、そのような文献は乏しく、とりあえず、ネット上で次のような英文論文を見いだしました。これは、アメリカで2017年に刊行されたある資料集(Personality and Individual Differences)に収められた文献で、元はオランダの雑誌に英文で掲載された以下のような論文です。

♥ ♥ ♥

Rapson Gomes, George Van Doorn, Shaun Watson et al : Cloninger’s personality dimensions and ADHD: A meta-analytic review. (Cloningerのパーソナリテイ次元とADHD: メタ分析的レビュー)

この論文は、約20編の文献資料を分析したレビューであり、抽出された結果のうち、主な所見としては、ADHDにおいてはクロニンジャーのNovelty-Seeking(新奇性追求)との間に顕著な正の相関、およびSelf-Directedness(自己志向)との間に顕著な負の相関があったとされます。Temperament(気質)としての新奇性追求の高さは、本来ADHDの特性のひとつとされるものなので、これは当然の結果でしょう。一方、Character(性格)としての自己志向の低さは、予測はされるものの、ADHDの特徴的な傾向として、十分に論じ尽くされていないと思われる点を示す所見として注目されます。

♥ ♥ ♥

なお、ADHDを対象としていないが、森田神経質傾向とASD傾向との関連についての次のような論文が、最近わが国で出ています。

岩崎 進一、出口 裕彦 : 成人における森田神経質傾向とASD傾向との関連について. 日本森田療法学会雑誌 30 ; 121-127, 2019

任意の同一の対象に次のような2つの調査を実施して、関連性を調べています。ASD傾向については自閉症スペクトラム指数日本版(AQ-J)を用いて、その下位尺度を含む得点を出し、また森田神経質傾向については、森田神経質調査票(北西らによる)を用いて、総得点と下位尺度(とらわれの機制、弱力的傾向、強力的傾向)の各得点を算出し、2つの調査結果の間の関連性を統計学的に調べています。その結果の主な点として、森田神経質傾向のうちの弱力性(ヒポコンドリー性など)とASD傾向との間に相関を認めています。これについて、森田神経質とASDは概念は別でも、両者は同意義であり、生来のASD傾向が森田神経質の弱力性を形作っている可能性があると指摘しています。森田神経質の強力性(生の欲望)については、ASDとの相関を認めていません。

しかし、私たちの立場から見て、森田神経質は弱力性の領域を通じてASDと地続きであるとすれば、ADHDも同じ地平で捉え得ると推論できます。ASDにとって、またADHDにとっても、森田神経質の強力性の特質としての、生の欲望を涵養することが課題になるのです。

♥ ♥ ♥

さて、古くから土佐の人たちの気質や県民性を表すものとして、「いごっそう」と「はちきん」がありました。土佐の男は「いごっそう」で、頑固者、強情、負けず嫌い、偏屈、へそ曲がりなどの特徴を有し、土佐の女は「はちきん」で、明るく、勝ち気、世話好き、男勝りなどの特徴をもつとされました。いずれにも、生の欲望が満ちています。大原氏は、森田は「いごっそう」であり、母の亀と妻の久亥は「はちきん」であったこと、また森田が療法を創始して大成するに至るまでの過程では、「はちきん」であった母と妻の献身的な世話によるところが大であったということを指摘しておられます(前出の大原氏の論文「森田正馬の病跡(Ⅰ)」および「森田正馬の病跡」(Ⅱ)参照)。

その通りだと思いますが、少し補っておく必要があります。森田は確かに「いごっそう」に当たりましたが、その内面は必ずしも強いものではなく、弱さを抱えていました。神経質の内向する陰性の弱さ、ADHDの外向的だが、不安定な陽性の弱さとを秘めていたのです。そしてこれらの弱さを強さに変えていくことが、森田における生涯の課題となり、その過程で神経質の療法を生み出すことができたのです。

それを外側から、家族として支えたのが、母の亀であり妻の久亥だったのです。亀は森田を溺愛し、森田は成人後も母に依存的でした。大学一年のときに心臓の症状に悩み、死ぬ気で猛勉強をしたら試験は合格し、症状は吹っ飛んだという「必死必生」の体験後、母は上京して森田と同居したのでした。そして森田はまた心悸亢進発作を起こし、母に助けられたのでした。後に、森田は大正10年に慈恵医大の教授の候補者となりながら、文部省の審査に落選しています。その折りに、落胆している森田を励まして翌年から学位論文の執筆をさせたのも、母の亀でした。妻の久亥もまた、短気でわがままな正馬を護って、内助の功を果たし、家庭的な療法の母性的役割を担って、療法の成立に貢献しました。このように、身内のふたりの「はちきん」の助力のおかげで、森田は内面で自らを内省して矛盾を整理し、治療者として自己を深めていくことができたのです。

♥ ♥ ♥

こうして、神経質に悩んだ森田が成長して、神経質の療法を創始するに至った過程で、外的な要因として家族の支えがあったのでしたが、療法の誕生を可能にした森田の内的な要因とその働きを明らかにしなければなりません。しかし、神経質者が神経質を治そうとすればするほど、「けろけつ」に陥ってしまうことは森田自身が指摘した通りです。当事者が治療者になって神経質の療法を生み出そうと力んでも、「けろけつ」に陥ることに変わりはないでしょう。したがって、神経質の療法を生み出すには、森田自身が神経質であったという契機以外に、内面において、もうひとつの力が働く必要がありました。そのもうひとつの力となったのがADHDだったのです。こうして森田の内面では、神経質とADHDが相互に補い合う方向へと進展し、結果として療法へと止揚されていったと考えられます。

内面に両極があるので、一方に偏れば、それは中和されます。心や行動は動くものなので、動的な特徴はADHDに現れやすく、不適切な動きが過剰に出れば、神経質がそれを制御します。また静的な面で、神経質がとらわれに陥って、動きが取れなくなっていれば、ADHDがそれを打破するといった具合です。

このように、森田の内面で神経質とADHDが相補的に進展したと思われる心的現象の中でも、とりわけ療法の真髄に当たる境地について、それを神経質とADHDが止揚された域のものとして捉えることができます。

森田が、禅語の「無所住心」を引用し、四方八方に気を配ることを示した教えなどがそれに当たるので、次にそれらを取り上げます。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

4. ADHDが森田療法になるとき

森田において、その療法は、大別して、患者への教えと治療者の存在という両面で成り立っていたと思われます。そして、その両面において、ADHD的な心性が生かされていたのを見て取ることができます。そこで、以下、これら両面について触れることにします。

♥ ♥ ♥

1) 四方八方に気を配る―「無所住心」の教え―

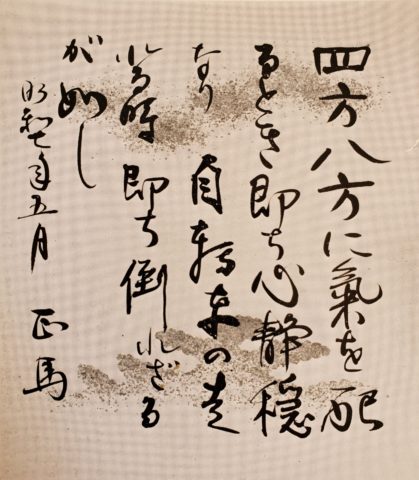

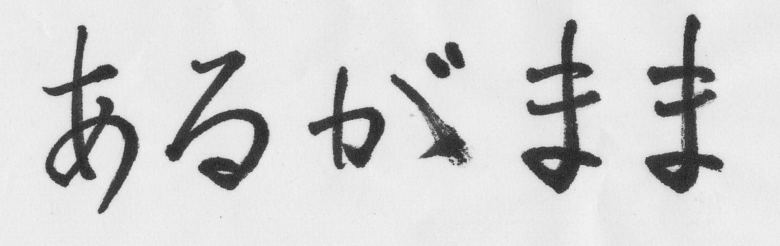

森田は、いくつかの自作の言葉を色紙に書いています。その中にこのようなものがあります。

「四方八方に気を配るとき即ち心静穏なり 自転車の走れる時 即ち倒れざるが如し」(昭和七年)

♥ ♥ ♥

また、森田は著書『生の欲望』(昭和9年、人文書院)の中で、「心は八方に働く」ということに触れて、次のように述べています(全集第七巻、p395)。

「又物事をするに、常に心が、其事にばかり集中しなければならぬといふ事も、必ずしも其言葉のままではいけない。聖徳太子は、同時に八人の訴を聴かれたとの事であるが、実際に心の盛なる活動は、八方に心を配らなければならない。それでなければ、真の精神緊張といふものは出来ないのである。」

このように、心を一カ所に集中するのではなく、四方八方に気を配って、注意が自由自在に活動できる状態にあるとき、真の精神緊張があるとしているのです。

さらに森田は、この境地を禅の「無所住心」と重ねて捉えています。『神経質ノ本態及療法』の中で「無所住心」について述べている箇所を、少し長くなりますが、次に引用しておきます。(全集第二巻)

♥ ♥ ♥

「尚ほ吾人の健康なる注意作用に就いて考ふるに、禅に『応に無所住にして、其心を生ずべし』といふ語がある。無所住心とは、吾人の注意が、或る一点に固着、集注することなく、而かも全精神が、常に活動して、注意の緊張、遍満して居る状態であろうかと思われる。此の状態にありて、吾人は初めて、事に触れ、物に接し、臨機応変、直ちに最も適切なる行動を以て、之に対応することが出来る。

例えば電車に乗りて、釣り革を持たず、読書しながら、電車の動止に倒れず、乗換場を忘れず、掏児にかからず、其時々の変化に応ずることの出来るのは、此無所住心であるときに初めて出来る事である。此時に当り、若し其の一条件だにも、其注意を固着して居たとすれば、其処に必ず何かの失策を起すやうになるのである。尚ほ電車に乗るときの此無所住心の状態は、どうして出来るかといへば、身体全重量を一方の足にて支へ、他方の足は浮き足にして、爪先立ちにし、体操の時の「休め」の姿勢を採り、其まま、平気で、何の心構へもなく所謂「捨身」の態度で居さへすればよい。此身体の姿勢と、心の態度とは、心身の不安定の状況にあるものである。従って其ために、精神は全般に緊張して、外界の変化に応じ、注意が自由自在に活動する事の出来る状態である。

凡そ神経質の症状は、注意が其方にのみ執着することによりて起るものであるから、其療法は、患者の精神の自然発動を促し、以て其活動を広く外界に向はしめ、限局性の注意失調を去りて、結局之を此無所住心の境涯に導くことにあるのである。是れ余の神経質に対する特殊療法の発足点である。」

♥ ♥ ♥

金剛経にある「応に無所住にして、其心を生ずべし」に由来する「無所住心」は重要な禅語です。以上に引用した森田の文章は、強いて三つの段落に分けて掲げました。

その最初の箇所に、彼は「健康な注意作用」の見地から、「無所住心」について説明しています。

第二の段落においては、奇妙とも思われる例を出します。電車に乗るときの無所住心の状態を、姿勢などで説明し、心身の不安定な状況にあるために、精神は緊張して外界の変化に応じ、注意が自由自在に活動できる状態であるとしています。

そして第三の段落で、神経質の療法は、症状に向けられている注意を外界に向かわしめ、無所住心の境涯に導くことにあると述べているのです。

ところで、金剛経による本来の「無所住心」の意味内容は、森田が示したそれと同じではありません。この点については、三聖病院に閉院前に研修に来ておられた精神科医師のM.R.氏が、ご自身のブログ「禅と森田療法」の中で「無所住心について、森田正馬の誤り。」と題する記事(2018.10.14)において鋭く指摘されました。私なりにパラフレーズすれば、森田流の無所住心では、内面にとらわれている心が外界に導かれ、外界の対象に向かって注意が自由自在に活動する精神状態のことを指していますが、それは、本来の無所住心ではありません。心には外界というような対象がないのです。

♥ ♥ ♥

水を差すようですが、そのことを知った上で、森田流「無所住心」は、それはそれで、重要ですから、先の引用文に従って論を進めましょう。森田の書いた「無所住心」は、臨床的に重要な概念です。それもまた高次なレベルの境地であり、療法の核心に触れるという意味で重要です。そして一読して、驚くべきことに、治療者森田自身におけるADHDの注意力の課題や神経質のとらわれの課題が、この森田流無所住心において、見事に解消されてしまっているのです。

森田自身、自分流であれ、無所住心という高次の境地に至るには、ADHD的な注意力の障害と神経質な面でのとらわれが、手枷や足枷になってもおかしくなかったはずです。しかし、ADHDには、神経質のようにひとつのことにとらわれ続けることなく、今を生きるという利点があり、また神経質が自縄自縛になっているとき、動くのは今だと、自発性を刺激することができます。また神経質は内省性を生かして、ADHDの不注意さを修正することができます。あちこちに気が散る傾向は、一概に否定せず、四方八方に気を配るように工夫していけるかもしれません。森田流無所住心は、注意作用に着眼しており、電車の中での無所住心などという突飛な例も出てきますが、そこに森田の苦心の跡が見えます。森田流無所住心は、既にして、われわれが想定した神経質とADHDの止揚の産物だったとみなし得るのではないでしょうか。

♥ ♥ ♥

「四方八方に気を配る」必要を、実際に弟子に教えた分かりやすい例があります。森田の高弟であった井上常七氏が、森田から受けた教えを回想して記された珠玉の著作『森田歎異抄』があり(三省会報第85号、2001年7月刊より数回にわたって掲載され、後に「生活の発見」誌にも掲載)。この中に次のようなエピソードが出ています。

唯一つのことに心を統一できず、雑念が心に浮かんでいた自分(井上)に対して、森田は教えてくれた。「そば屋の配達の出前持ちは、そばのザルを高く積んで、肩に担ぎ、自転車に乗ってくる。注意は手にも足にも、肩にもそれぞれ注がれていて、また、そのいずれにも固着していない。分かったか?」と。しかし、その場では分からず、その後先生から指示された複数の作業を支障なくやることができて、気づいた。「同時にあれこれ心が散るのは、必要な心の働きであって、これこそ正常の心であることを体得したのである」と井上氏は記しています。

♥ ♥ ♥

もうひとつ、三聖病院を通じて知った森田の教えを記しておきます。宇佐晋一先生が、講話の中で話されたことが記憶に残っているのです。それは、「一時に多事」という言葉です。英語の俚諺に、“ One Thing at a Time.”があり、日本語訳では「一時に一事」と言われていて、同時にあまり多くのことをやろうとすると、中途半端に終わってしまうので、その都度一つのことに集中しなさいと教えているものです。このような教えを是とせず、森田療法の立場からは、四方八方に気を配り、同時に多事をなせと勧めているのです。“One Thing at aTime.” をもじると、“ Many Things at a Time.”であり、「一時に多事」となるのでした。このもじった表現を、森田療法の分野で誰が言い出したのか、はっきり聴いていなかったので、今回改めて宇佐晋一先生にお訊ねしたところ、「一時に多事」と父、宇佐玄雄が言っていたが、森田先生から聴いたものと思うとのことでした。

♥ ♥ ♥

2) 治療者の気合い―理外の理―

療法の内容について、知的な面から教えることもさることながら、森田療法においては、療法の場に治療者が生身で存在することが、とりわけ重要です。この点について、大原健士郎氏は次のように述べておられます。(森田正馬の病跡(Ⅱ)、日本病跡学会雑誌 第37号、1989)。

「森田が考案した森田療法は、冷酷な治療者が忠実に施行すると、極めてスパルタ的で、暖か味のない、苛酷な治療になってしまう。しかし、森田正馬のように、人情家で、暖かく、時にはユーモラスな性格の治療者が施行すると、すばらしい治療効果をあげることができるし、かりに患者を叱責するにしても、いわゆる「愛の鞭」的な効果を発揮するのである。」

これは重要な指摘です。森田療法とは、森田が創始した療法ですが、森田が実施した療法であり、極論すれば、一代限りだったかもしれないところに面白みが詰め込まれています。とりわけ森田が試行と発案を同時に進めた療法の初期においては、予定調和のない手探りの中で、患者との間に、生々しい関係が展開されました。それを代表する一例を挙げておきます。

♥ ♥ ♥

〔症例 Y 57歳、女性、不潔恐怖〕

難治だった不潔恐怖を抱え、森田の自宅に入院し、その気合いのこもった治療によって全治することができたケースとして知られる、谷田部夫人です。

夫人は20年以上前から不潔恐怖に悩んでおり、数年前からあちこちの精神病院で入院治療を受けたが治らず、森田の家庭療法を受けるべく、家人が連れ込んできたものでした。森田は一年間を条件にこれを受け入れました。しかし、患者は不潔恐怖と梅毒恐怖のため、物に触れるにも手袋をし、食品に毒が入っていないということを、人に言わせないと気がすまず、治そうとする意志を欠き、安逸を求めるばかりで、森田の療法の適用が困難な状態が続きます。これに対して、有毒かどうかを人にたずねても相手にしないなど、不問的な処置で応じると、次第にそれに耐えられようになっていきます。

困難だった入浴については、森田が数回洗ってやり、洗い方を教えたら、自分で入浴できるようになりました。一年間の期限が近づいたある日、劇的なことが起こります。

以下、そのくだりは森田の著作『神経質及神経衰弱症の療法』(全集 第一巻)から引用します。

「或日患者に出し抜けに、余の母と共に銭湯に行くやうに厳命した。機は既に熟して居たのであるから、患者は直ちに之を実行した。其の時患者は独りで身体を洗ひ、其の上に余の母の背中を流してくれた。然も自分の手拭いで人の身体を洗ってやったのである。銭湯に行くのは実に患者が二十余年来初めての出来事であった。心機一転、思ひがけなく平気で楽に出来たのである。患者の悦びは一通りではない。成程『掛金がはづれる』とは、此処であったかと悟ったのである。」

(中略)

「 患者が治癒する前、一ヶ月許りの間には、余が患者を一度は殴り、一度は突き飛ばして患者が泣き出した事がある。此の辺の事は固より治療の方法でもなければ、患者を驚かすためでもない。只患者を治したいといふ余の真剣の気合から出たものである。今は此の事も患者の治癒の幸福と共に、患者の感謝の話の種になって居る。理外の理の存する処である。」

♥ ♥ ♥

この不潔恐怖の谷田部夫人は、森田が家庭的療法を熱心におこない、劇的な転回により治った症例として知られています。熱心なあまり、森田はこの患者を殴ったことがありましたが、それは、治したいという真剣な気合いから出たものであり、理外の理であったと森田は述べています。治してやろうとする熱意は、森田みずから入浴の手伝いをしてやるなど、ためらいのない行為にもあらわれていて、その流れの中で相手を殴ってしまったことがわかります。医師が患者を殴るような行為は、そこだけを切り取れば、倫理的に許されることではありません。しかし、人を救い、人を育てることにみずからをなげうっていた治療者森田には、気合いがあるばかりだったのです。そして患者はもはや治るしかなかったのです。

森田はまた人をよく叱りましたが、それは対機説法的であり、その場での気合いとしての叱りでした。殴るのも叱るのも、一見奇行のようですが、必ずしも奇行として括りきれない治療の根幹に触れるところがあったのです。

人を救い、人を育て、生の欲望に則って生きるように導く療法の治療者になった森田にとって、そのような治療者であることが彼の使命になっていました。森田の内面にあった神経質者としての自己の脆弱性やADHD的な自己の脆弱性は、いつしか成熟した自己として融合していました。

ただし、森田における療法への執念、そして衝動的に発揮された森田ならではの気合いは、彼の内なるADHDの精力によるところが大きかったのではないか、と見ることができます。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

5. 森田正馬の父親殺し

最後に残されている大きな問題があります。精神療法においては、治療者の自己( therapeutic self )が常に問題になります。とりわけ人間の再教育であり、治療者の人間味がたくまずして相手を薫陶する森田療法においては、治療者の自己が問われます。われわれは、森田の病跡をとらえる立場から、森田の内面の神経質とADHDの行方を追ってきましたが、森田自身の自己はどのように形成されたのかという大きな問題が残っています。

森田自身にとって心の師はいたのでしょうか。答えはおそらく否です。あるいは、師に代わるものとして、父の存在があったと言えるかも知れません。父の存在と格闘し続け、医師になって、神経質の療法を探り続ける暗中模索の暗がりの中で、自灯明、法灯明を見つけて、あるがままの境地をわがものにしていったのではないでしょうか。

井上常七氏によれば、森田は後進に対して次のように檄を飛ばし、森田に固執せずに進むようにと鼓舞したのでした。(「大観音横丁の思い出」、森田正馬評伝 月報、白揚社、1974)。

「森田の学説は、これを打破して前進することが森田の精神である。今後細部の研究がまちがえている。僕の説を鉄則として固執してはならぬ。」

それでも、森田を慕った弟子たちは、師に近づこうとしました。とくに、療法を継承して森田療法家になった高弟たちは、療法の再現に努めたようです。たとえば、三聖病院の宇佐玄雄は、森田の教えを祖述することに徹しました。ただし、禅僧である宇佐は、療法の体験は教外別伝のものであることを知っていました。

♥ ♥ ♥

鈴木知準氏においてはどうだったのでしょう。この点について、鈴木学校の体験者である杉本二郎様と、何度も議論を繰り返してきました。原法に忠実な森田療法を行った鈴木氏ですが、診療所においては、時に寮生に対して、不意打ちで理不尽な指示をしたり、理不尽な体験に陥れたりする指導をなさったことがあるそうです。「不意打ち療法」とでも称すべきこのやり方は、鈴木氏が治療戦略として、意識的になさったものでした。森田が治療の場で示した奇行的な言動が、しばしば治療的な効用を発揮しましたが、鈴木氏はその踏襲を試み、不意打ちをかけて、入院生の内面でとらわれに固着している心が外へ向かって動くように、契機を与えたのです。杉本様は、鈴木氏の療法の中にあったこのような戦略は、森田の療法と「合わせ鏡」になっていたという見方を示されました。鈴木氏が行った「打ち込み的助言」も然りで、森田が間髪を入れずに叱った指導に対応し、「言葉で殴る」と鈴木氏自身がおっしゃったそうです。

確かにそこには森田の療法が彷彿とするし、森田の療法をモデルとなさった努力が見て取れます。

♥ ♥ ♥

森田自身は、療法をほとんど自然態で行っていたのであり、その療法は自己流でした。では自己流の森田の、治療者としての自己( therapeutic self )はどのように育まれたのか、改めて問題にします。

われわれは、やはり森田正馬の成長の物語に立ち戻らねばなりません。それは森田自身の父親殺しの物語です。その生涯においては、父なるものとの対決が通奏低音になっていました。父の正文は、事情はわかりませんが、森田家に婿養子として入り、年上で再婚の亀の伴侶となった人です。農業に従事して一家を支える大黒柱となる役割を負った父は、その生涯を素直に受け入れ、日々黙々と働き続けました。いごっそうと言うには当たらず、地に足を着けて地道に歩んだ父は、現実の人であり、その人生はいわば森田療法的でした。

子どもの頃の森田は、小学校の代用教員もしていた父から、勉強を強いられましたが、その後、学業成績は振るわず、父は進学に反対し、学費を出し渋ります。乗り越え難い父に対する反抗心は募ります。中学生時の家出、五高入学時に学費を出してくれる他人との養子契約と、父に反抗する暴挙に出ました。さらに、神経衰弱状態にあった大学一年の試験時には、父への面当てと称して、死ぬ気で猛勉強をしました。児戯的な反抗です。

やがて医師になり、人を救う治療者の立場を経験するに伴い、次第に森田の自己は成長していったのです。治療者としての自覚、患者への思いやり、さらに一家を支え、自分を医師にしてくれた父への感謝の念が、ふつふつと湧き上がってきたようでした。医師になって4年目、33歳のとき、新しく発行された百円紙幣を父に送って、感謝を示しました。

家庭的療法を行うようになった森田は、患者に対して父権的に接しましたが、人情に厚く、患者から慕われ、「今親鸞」とまで呼ばれました。父に反抗していた森田が、悩める人たちの父になったのです。けれども自分に盲従することを戒め、森田の説を鉄則とせず、これを打破して前進せよと説いたのです。そこには、『臨済録』の「殺仏殺祖」の教えに通じるものがありました。そのような境地に、森田の治療者としての自己がありました。それは、神経質とADHDが統合された究極の境地として、可能だったと思います。

そして「父親殺し」を原点とする森田の反骨の精神は、生涯を通じてその後も遺憾なく発揮されたのです。

♥ ♥ ♥

【注】 「森田正馬の父親殺し」については、本稿に先立ち、これまでに、いくつかの原稿や講演の中で述べてきました。

それらを以下に示しておきます。

1) 禅の「十牛図」と森田療法における治癒過程の比較検討―森田正馬自身の生き方を基礎事例として―.第27回日本森田療法学会(一般口演)、2009.

同抄録:日本森田療法学会雑誌.21(1);73,2010

2) A Comparison between“the Ten Ox-herding Pictures” of Zen and“the Cure” in Morita Therapy : Shoma Morita’s Life as the Basic Case. 第7回国際森田療法学会,メルボルン,2010年3月.

3) 禅の「十牛図」と森田療法における治癒過程の比較検討―森田正馬自身の生き方を基礎事例として―.京都森田療法研究所web掲載論文,2010.

4) 禅の十牛図と森田療法―悟りとは? そして治癒とは?―.第12回総合社会科学会(特別講演),2010年5月,東京.

5) 禅の「十牛図」と森田療法―正馬先生の「心牛」探しの旅―.第23回日本精神障害者リハビリテーション学会(高知)特別講演,2015年12月5日.

6) 森田正馬と森田療法. 精神科臨床 Legato.7(6) ; 50-53,2021

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

6. おわりに― 精神医学史に現れたトリックスター ―

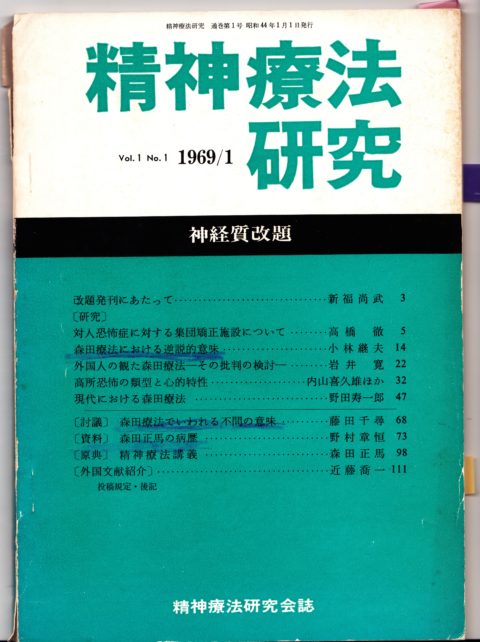

森田正馬が、稀代の変人、奇人であったことは今更言うまでもありません。しかし、森田はただ者ではなかったのです。当時の西高東低の精神医学の分野では、無批判に西洋の学説が受け入れられる風潮がありましたが、独立独歩の道を歩む森田は、みずからも一度は影響を受けた西洋の神経質論や神経衰弱論に対して勇猛果敢に批判を向けました。フロイトの精神分析を奉ずる丸井清泰氏と論争をして学会を騒がせ、ベアードの神経衰弱説に反論を加えます。これらは必ずしも高次の反論ではなかったのですが、論争の舞台に立って人を騒がせるところは、森田の独壇場でした。憎めない、得な性分で、人と争っても可笑しさを誘ってしまうのです。

神経質論は、森田にとって終生の重要課題でしたが、重要課題であるがゆえにか、模索を続けて、彼が提示する神経質の概念規定には変遷があり、完全を極めてはいません。初期には森田は、ベアードの、神経機能が興奮し易く、また疲労し易いという神経衰弱説を受け入れました。しかし、次第に症状の心理的、主観的な面に着目し、それに対応する素質は、神経衰弱から、虚弱な体質である神経質へとシフトさせます。そして素質と心理的、主観的症状をつなぐ要因として、内省的気質を挙げました。

一方、九州大学の下田光造氏は、神経質の原因は幼児期の養育にあるという、森田と異なる説を出していましたが、森田は第四十回 形外会(昭和八月十二月十七日)において、「神経質は、養育の結果というよりはやはり素質である」ということを述べて、下田氏に対して反論を返しています。

そして翌昭和9年に、還暦記念講演として、神経質について語っています。下田氏への反論との脈絡がやや不明ですが、とにかくこの講演で森田は、次のように語っています。神経衰弱と言われてきた病は、気のせいで起るものであって、ベアードの言ったような神経の衰弱から起るものではなく、特殊の気質の人に起るもので、自分はこれを神経質と名づけたのであると。

特殊の気質とは、自己内省的気質を指していますが、さまざまな症状は他動的に起るのではなく、自分自身の心から自動的に起るということを力説し、「この私の発見はコペルニクスの地動説にも比較することができるかと思います」と堂々と述べているのです。

しかしこの森田の自負は、正確さを欠いています。森田に先駆けて、わが国で最初に「神経質」を論じた精神科医師がいました。同じ東大の呉の門下で、森田の後輩にあたる中村譲でした。中村は、著書『神経質と其療法』(明治45年)において、神経質の心理機制として、みずから煩悶を増幅させる「相互呼応」を挙げています。(拙著『忘れられた森田療法』参照)。神経質の症状が自動的に起ることを発見したコペルニクスは、森田ではなかったのです。森田がコペルニクスを自称し、周囲がそれを容認してきたのは、森田療法史のダークサイドの中の物語です。森田の偉大さは、治療者として患者と関わった人間森田の情熱であり、気合いでした。奇人としての面が治療的に発揮されたところに森田の面目がありました。

♥ ♥ ♥

発達障害の臨床を専門的に行っておられる精神科医師、岩波明氏は、ADHDといわゆるトリックスターとの近い関係を指摘し、「沈滞した閉塞状況を打ち破るのは、ADHDの気質をそなえたトリックスターたちである。彼らはためらわずに決断し、突進を繰り返すのであるが、その過剰な試みは、新しい活路を切り開く契機になるのだと思う」と述べておられ(ご自身のブログ)、さらに著書(『発達障害という才能』SB新書、2021)で詳解されています。

精神医学の歴史の中で、およそ森田正馬のようなユニークな医師はいませんでした。この人の行くところ、愛があり、奇行あり、その奇人ぶりは枯れ木に花を咲かせるかのごとく、人々を救いました。偽物でありながら、コペルニクスを名乗って憚らなかったところもご愛嬌です。

東大精神科教室の師であった呉秀三は、わが国の精神障害者を座敷牢から解放する快挙をなして、精神障害者の父となった人でした。森田は、神経質者が心中の見えない鎖に縛られているそのとらわれから、神経質者たちを解放することに貢献し、神経質者の父となったのでした。

あるがままに生き抜く療法を導入し、形外会での余興と区別されない人生を、踊るがごとく自由に生きた森田正馬は、まさに精神医学史上のトリックスターであったと言えるでしょう。

♥ ♥ ♥

「荘子」の中に、畸人について書かれたくだりがあります。孔子は、弟子から畸人とはと問われて、こう答えています。

「畸人トハ人ニ畸ニシテ、而シテ天ニヒトシ」

畸人というものは、人からは畸人であるとしか見られないが、天に最も近い存在であり、自然の理法にかなった生き方をする人である、というのです。

これまた、さながら森田正馬の生き方のようです。ADHDにもつながるところがあるかもしれません。

了

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

【付記】

1. 森田正馬の病跡学を論じる本稿として、発達障害、ADHDという診断名を書き込んで、本稿を公表することにつき、ご遺族の御了承を頂きました。

2. 本連載原稿の著作権は、京都森田療法研究所並びに著者の岡本重慶および杉本二郎に帰属します。

3. 大胆なことも書いています。御意見、ご批判をお待ちします。通信フォームからどうぞ。

4. 共著者の2人はWeb上で濃密な討論を繰り返しましたが、成果のすべてを原稿に書けたわけではありません。追って補遺の原稿を出すかどうか、検討中です。