アルザスのお城での和太鼓の演奏(本文参照)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

1. PSYCAUSE国際学会(京都)の後日談

森田療法の日仏交流は、最近少し膠着しています。

私は、PSYCAUSEというフランス語圏の国際学会組織とのお付き合いの絡みで、数年前から単独でこの組織を相手に森田療法の紹介を試みてはいました。その流れで昨年(2014年)秋、京都でPSYCAUSEの国際学会の開催を引き受け、閉院間近い三聖病院にフランス人らの来訪を受け入れました。それでも、残念なことに、森田療法の交流の実は、さほど上がったとは言えませんでした。紹介する側には、工夫が必要ですし、学ぶ側には、それなりのモティベーションの高まりがなければ、浅い交流にしかなりません。禅で言う「啐啄同時」でなければならず、機が熟すことが必要なのです。

それでも、昨年の京都での PSYCAUSE 学会に来た人たちの中に、日本文化について際立って通じていて、とりわけ森田療法に関心を示す人がいました。アルザス地方の都市、コルマールに住む精神分析家のニル・エルブ Nyl ERB 女史です。このような人との縁が生じたことは、昨年の学会の思いがけない収穫でした。

フランスの東部、ストラスブールやコルマールの市街を中心に、周辺には豊かな自然が広がるアルザス地方には、パリとは趣の異なる文化があります。この地域には、明治維新の前後から、ある意味でパリ以上に古い日仏交流の歴史があったのです。

アルザスを拠点とする日仏文化交流は、近年とみに活気を帯びています。ストラスブール近郊には禅堂があります (この禅堂のことは改めて紹介したいと思います) 。

そしてコルマール近郊には、「アルザス・欧州日本学研究所」 [略称:セージャ (CEEJA) ] があって、ヨーロッパにおける日本学研究の推進に多大な貢献をしつつあります。ニル・エルブ女史は、このCEEJAとの絆を有していて、昨年の京都でのPSYCAUSE国際学会のことや森田療法のことをCEEJAに伝えてくれました。そのおかげで、この組織の重要人物、企画統括責任者であるヴイルジニー・フェルモー Virginie FERMAUD女史が、森田療法の受け入れに早速関心を示してくれているのです。それに応えるべきはこちらです。早くも機は熟していて「啐啄同時」といきたいものですが、なかなか日本側で事が運びません。とりあえず、このような事情を力量不足の私個人の問題に留めず、関心と実行への意欲をお持ちのかたがたに、課題を共有して頂くべく、情報をお届けします。

精神分析家のニル・エルブ Nyl ERB 女史(写真中央。昨秋の京都でのPSYCAUSE国際学会の席で)。 学会後、この人が、アルザスへの森田療法の紹介の先導役になってくれている。

2.CEEJA(アルザス・欧州日本学研究所)について

コルマールは、旧市街には古い木組みの家並みが残されていて、中世の歴史的雰囲気をとどめている趣のある街です。宮崎駿監督のアニメ作品、『ハウルの動く城』は、このコルマールの街並みを舞台にしたものだそうです。

さて、CEEJAは、コルマール市郊外のキンツハイム村に、2001年に創設されました。CEEJA(セージャ)とは、CENTRE EUROPEAN d’ETUDES JAPONAISES d’ALSACE(アルザス・欧州日本学研究所)の略称です。

日本とフランスの交流は、長い歴史を有しています。時代を遡ること約150年、幕末の日仏修好通商条約を契機に、アルザスと日本の外交的関係が開始されました。アルザスでは当時から繊維産業、とりわけ染織業が盛んでした。それは関西の繊維メーカーの注目するところとなり、日本からアルザスの工房に反物が持ち込まれてプリントされたり、また日本の染色技術が導入されたりして、繊維産業を中心とする日仏経済交流が進められるようになったのです。染色のデザインはもちろん芸術の分野に属します。繊維産業を端緒とした経済的文化的的交流は、やがて繊維だけに限らず、アルザスを入り口にヨーロッパへの日本の伝統文化の導入へと進展しました。それは芸術の分野で起こったジャポニズムの起源になったと言われます。こうして明治以後、アルザス地方と日本との文化的、経済的交流は続いてきました。

とくに日本経済の高度成長期に、多くの日本企業がアルザスに工場を設立しました。それと並行して文化、学術領域においても、ストラスブール大学を中心に日本語教育や日本文化の研究が進められ、日仏文化交流の気運が一層高まったのです。そんな流れを受けて、CEEJAは今世紀の初めに設立されました。現在既に日本のいくつかの大学と、教育や研究に関わる提携を結んでいます。

コルマールでは、約5000人の地元の人たちが日本企業で働いているそうです。このように経済を共有しながら、日本文化に親和性を持つアルザスの地に設立されたCEEJAは、生活に根ざす精神療法である森田療法を、堅実に受け入れる可能性のある格好な機関であろうと思うのです。

CEEJAの企画統括責任者、ヴィルジニー・フェルモー Virginie FERMAUD 女史(右)と、

CEEJAで研究に従事中の日本女性、S様(ニル・エルブ女史撮影)。

3.最近CEEJAでおこなわれた行事から

1)3月に開催されたCEEJA国際シンポジウム「『間(ま)』と『間(あいだ)』」に関連して

例えば、このようなシンポジウムが、CEEJAでは、意欲的に開催されています。

ところで昨年の京都での学会で森田療法のことを伝えた際、この療法における治療者の重要な態度としての「不問」について、説明を尽くしていませんでした。

そこで年が明けてから、ニル・エルブ Nyl ERB 女史に、差し当たり、藤田千尋先生が英文でお書きになった大著の中の「不問」についての数ページの章をコピーして送りました。そしたら彼女は早速それを、知人にフランス語に訳させました。そのフランス語の訳文は、折しも「『間(ま)』と『間(あいだ)』」というシンポジウムを企画なさったCEEJAの企画統括責任者のヴィルジニー・フェルモー Virginie FERMAUD 女史にも渡されました。

フェルモー女史は、既にニル・エルブ女史がCEEJAに寄贈してくれた日仏両語の拙著を読んで下さっていて、森田療法の予備知識を持っておられます。そしてさらに「不問」についての文献をお読みになったことにより、ニル・エルブ女史を介して私に質問が届きました。「『間(ま)』と『不問』の関係」についての質問だったように思います。藤田先生は「不問」を治療としての「間(ま)」の置き方であると捉えると同時に、それは治療者が患者を理解しえて初めて取り得る態度であるように書いておられたと思います。しかしフェルモー女史から差し向けられた質問は、より深く説明を敷衍するように求めているようでした。それは、あちらでのシンポジウムが終わってから、かなり後に、ニル・エルブ女史経由で私に届いたものです。これは難問であり、整然とした答えは未だに返信できないでいます。「不問」についての問題は、今なお私自身にとっても、三聖病院との絡みにおいて、最終的な整理が済んでいないのです。 一方、ラカン派の精神分析家であるニル・エルブ女史は、自己と他者の関係において、「間(ま)」や「不問」をどう捉えるのかと質問を向けてきました。それには要点のみ答えておきました。

「間(ま)」と「不問」は似ているが、必ずしも同じ文脈で説明できるものではない。ただし両者に通じるところは、甘えをほどよく自己抑制する精神的に成熟した態度であり、また他者の尊厳を重んじるがゆえに、他者と柔軟な距離を保つ、そんな関係のことであろう。そのような意味では、「不問」は、森田療法の治療者患者関係における特別な間柄の設定のことではない。

2)中世フェスティバル《サムライ伝説》

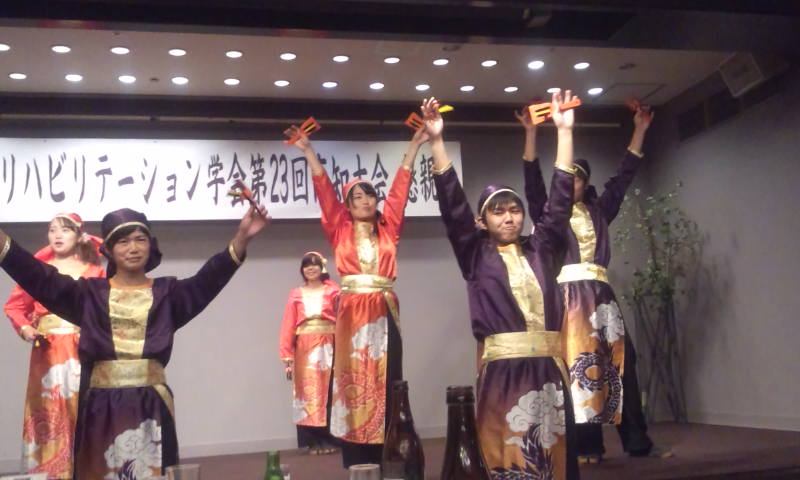

文化祭的な行事も開催されています。去る6月には、コルマールの郊外にある中世の城、シャトー・オーランズブールで、「中世フェスティバル《サムライ伝説》」と銘打った催しがおこなわれました。これはニル・エルブ女史から写真と共に届けられたニュースによっています。催しの中身がどんなであったのかはわかりません。写真は開会式の模様です。フランス人たちによって披露された勇壮な和太鼓の演奏、そして挨拶をなさっている要人のかたがたの姿などです。

≪サムライ伝説≫のフェスティバルの開催の掲示。

開会の挨拶をするCEEJA所長、アンドレ・クライン André KLEIN 氏(右)、地区長(中央)、日本領事(左)。

和太鼓の演奏

同上

同上

4.明日へ

昨年、閉院を間近に控えた三聖病院へのフランス人たちの来訪も、過ぎ去った幻となりました。三聖病院は無くなったけれど、あの時の訪問者のひとりのニル・エルブ女史を介して、森田療法がアルザスに伝えられるほのかな兆しが見えています。

去る2月のこと、ストラスブール大学病院の神経心理学教授、リリアンヌ・マニング Lilianne MANNING 先生から、ニル・エルブ女史に森田療法について知りたいとのメールが届いたそうです。私に転送されたそのメールには、こう書いてありました。

「(私たちの共通の知人である)E女史から回覧させてもらった本(日仏両語の拙著のこと)を読んで、森田療法について知りました。私は神経心理学の教授で、従来長年にわたり、多数の脳外傷の患者を定量的な視点から判定してきました。しかし次第に私は、定性的なアプローチに関心を抱きつつあります。ですから、是非貴女と交流して、森田療法の経験を教えて頂けたら幸いです」。

診療科を問わず、臨床におけるこのような発想は至極当然であり、かつ極めて重要なことです。ところが日本の森田療法の従事者の多くは、神経症圏の病理を扱うことに終始しており、一方身体医学領域においては、症状や障害を抱える患者の心理的な問題や生き方に対して、森田療法的な視点から援助をするという取り組みが、あまり見えて来ません。もちろん敢えて森田療法と呼ばずとも、医師や医療スタッフのかたがたは、患者の人生を応援する関わりをなさっているはずです。それにしても、身体疾患や身体障害、さらに精神科にUターンするなら、精神障害の人たちの生き方に対しても、森田療法は深い関わりがあるはずです。

ストラスブール大学病院の神経心理学の教授から、逆に問題を突きつけられたのでした。

CEEJAの企画統括責任者の、ヴィルジニー・フェルモー女史も、森田療法の紹介を受け入れる姿勢を示して下さっています。例えば、CEEJAに森田療法のトレーニング講座を作ってもらい、日本から森田療法家が赴いて、受講するであろうアルザスの臨床家たちに、森田療法を講じ、かつ実際に即した指導をするという企画は実現可能性があるのです。このような機会は容易に巡ってきません。逸したくないものです。単独でできる範囲を超えるプランになりますので、森田療法の他の先生方と相談する傍ら、このような明日への動きがあることを、ここに公表します。