三聖病院の歴史的資料の保存について

2015/06/13

「平等施一切」の木彫り作品(説明は本文)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

1. 歴史的資料の保存の課題

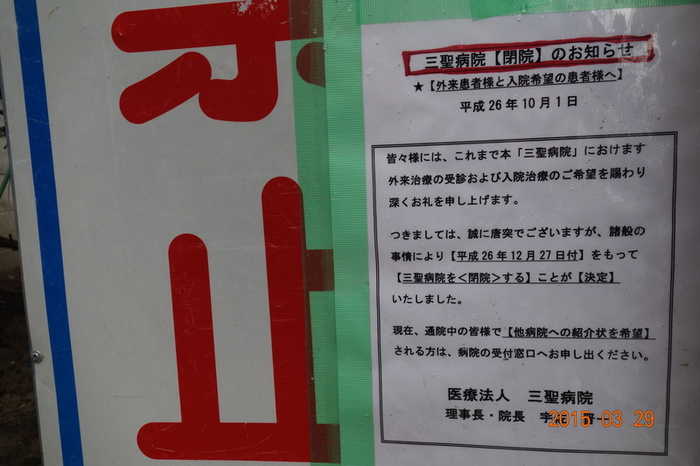

禅的色彩の濃い森田療法の診療を約90年にわたって続けてきた三聖病院は、昨年末、ついにその長い歴史の幕を閉じました。東福寺派の禅僧にして精神科医師で、かつ森田正馬の直弟子であった宇佐玄雄先生の力によって創設されたこの病院を、さらに御子息の宇佐晋一先生が二代目院長として継承され、昨年末までその任を果たし続けて来られたのでした。精神医療が進展し、また神経症圏内の疾患の治療に対する時代の要請も変化して、森田療法は外来中心へと重心が移動しました。そのような森田療法の流れに与することなく、禅的な入院原法を維持し続けた三聖病院の存在の歴史的意義は、多大なものであったと言えます。

さてこのような病院が存在したことの多大な意義とは如何なるものだったのでしょうか。見方によって様々な評価があり得るでしょう。また様々な評価があり得てもよいでしょう。まず必要なのは、この病院が存在したという歴史的事実を大切に保護し、保存することです。病院が存在したことを示す証しとして、必要にして十分な、大小の歴史的資料を守り、その消滅や散逸を防いで、今日の森田療法関係者や、後世の人たちの評価に供することが必要です。それに対する評価のしかたは分かれてもよいのです。ただし史実を示す資料がなくなり、三聖病院の歴史が曖昧な記憶や伝承の中に薄れていき、ついには歴史の闇の中に消えてしまうような事態にならないようにする配慮は不可欠です。つまり、三聖病院の由緒ある歴史に鑑み、病院関係者にとって、その資料をまとめて残すことは、重大な使命でした。それは社会的責任と言ってしかるべきものでした。

2. フランス人たちの来訪

繰り返しますが、三聖病院の歴史的評価が不能にならないように、まずは資料を保存する対策を講じねばならない。それは、閉院が決まったその時点から、同時に発生した関係者にとっての課題でした。

院長以外に、閉院に至るまで長年この病院の診療に従事してきた医師としては、私自身しかいませんでした。しかし、診療の渦中から少し引いた姿勢で非常勤で関わっていた立場でもあります。また折しも、昨年10月末に、フランス語圏の外国人たち(PSYCAUSEという学会組織の団体)を京都に迎えて国際学会を開催する責任を負っていました。その学会が終了するまでは、三聖病院の資料の保存について、たとえ自分が率先して動こうとしても動けないという事情もありました。フランス人たちを迎えたその国際学会の日程の中には、三聖病院の見学を予め組み入れていたので、彼らを病院に案内しました。図らずも彼らは、三聖病院への外国人訪問者として、最後の人たちになりました。そして病院に来たフランス人たちの組織の代表者、Jean-Paul BOSSUAT 先生は、いみじくも言いました。「閉院になるのなら、資料を保存するために、MUSEE(記念資料館)を創らねばなりませんね」。外国人でさえ、たちどころにそのような発想をするのだなと、つくづく思ったのでした。三聖病院内の誰がそんな発想をしていたでしょうか。

3. 統率なき修羅場で

閉院を控えると、事務的レベル、大小の物の片付けのレベル、患者さんたちへの対応など、院長はじめ職員は種々の業務に忙殺されます。しかし拱手傍観していては、歴史的に貴重な種々の資料が散逸しかねません。段取りとして、それらを保存する受け皿の場を急ぎ用意せねばならないのです。ところが病院内の上層の役職者の方々も、そうでない方々も、どなたもそのような発想や行動を示されないように見えました。そこで私は院長にそのご意向を尋ねたところ、資料の死蔵と散逸は避けたいというご意向を言葉少なにおっしゃいました。また病院の外郭にあって、院長に直属している三省会の責任者にも連絡を取り、病院の資料の保存についてどのような考え方をしておられるのかと問いました。(さて、そろそろこの辺から、三省会をも含む内部的な話になりますので、一部の経緯を割愛します。)

ともあれ、どう考えても、この重要な病院の歴史的資料の散逸を防ぎ、保存することは必要です。森田療法の史上で伝統を背負ってきた病院にとっての、森田療法に対する責任でしょう。だが、診療を閉じる12月末は時々刻々と迫り、それまでには院内にあるすべての物を片付ける日程になっていました。保存を要する大小の物の受け皿を早く見つけねばならない。ところが先立つ資金については、病院が、あるいはどこかの組織が、あるいは誰かが出すというような目処は一切ありませんでした。

4. せざるを得なかったこと

いたずらに時は経ち、タイムリミットは迫ってくる。私はひとりですべてを被るしかないと思いました。そして結局、記念資料館(というより、記念資料室とでも呼ぶべき小規模なスペース)として、資料の当座の受け皿の機能を果たし得るであろう建物を探しまわり、それら物件のうちから、ある賃貸マンションをみずから借ることにしたのです。病院の敷地に隣接するマンション、「スペース・レア」がそれです。病院建物の解体の模様を、3階ベランダからときどき撮影してブログに掲載した件のマンションです。

しかし残念なことに、保存してしかるべき資料は、少なからず無くなりました。閉院が近づく12月から1月にかけての間、それは建物の解体が迫るまでの間ですが、病院は、修羅場の様相を呈しました。当時のことを今思い出しても、かの「二条河原の落書」を連想するのです。「此頃都に流行るもの」という文句で始まる、あの落書のことです。

5.外部の反応

年明けの1月、京都新聞の記者の方が、私に取材をお求めになりました。しかし、こういう場合、取材を受けるのは病院の長です。私としては、三聖病院の歴史の総括をする場合、いくつかの視点があり得ることのみ示唆するにとどめました。まずは禅的な療法の病院が幕を閉じるということだけれども、医療行為をしてきた病院であったのだし、また文化財的な価値のある古い建物が解体されて、更地にして地主の東福寺に返還されるという現実的な問題もあるのですと、そんなことを参考として簡単に伝えるだけにしました。結果として、京都新聞は当たり障りのない記事を出されたのでした。

報道を目的とした新聞社以外に、外部の文化人の方々から、病院の歴史的資料の保存について危惧する、問い合わせが病院関係者宛てに届きました。私のもとにも、ある方面から照会がありましたが、そのような外部の人たちの声は、主に院長に届いたはずです。そして院長は、おそらく不問で応じられたはずです。実際、資料を保存するという問題は、資料を保存しない方向に向かっていたのです。

6.「平等に一切に施す」

ちなみに、主に浄土真宗で勤行の最後に読誦される次のような回向句があります。

「願以此功徳(願わくば此功徳を以って)

平等施一切(平等に一切に施す)」

(善導『観無量寿経疏』)

阿弥陀様から頂いたこの功徳を、すべての人たちに平等に施します、という意です。

三聖病院の作業室には、「平等施一切」の文字を木彫りにした板が掲げられていました。治療者が書いた文字を、入院患者様らが作業としてレリーフに彫り上げた作品です。

この文字は、初代院長がお書きになったものか、二代目院長がお書きになったものか、未確認ですが、幸いこの木彫り作品は「スペース・レア」に保管しています。その写真を冒頭に掲げました。

院長は、病院の歴史資料をまとめて保存するはずのところを、敢えて保存しないで、周囲の人たちに向けて「平等に一切に施す」ような、分配をなさったのです。病院の遺品をゆかりある人たちに配られたのは、あたかもお葬式のときの供養のようでもありました。また吉備団子を皆さんに分け与えておられるような感も、なきにしもあらずでした。

7.フランス人たちの気持ち

さらに付け加えておきたいことがあります。

昨秋病院を訪れたフランス人たちと、その後もやりとりを続けている私は、閉院後の歴史資料の保存のために孤軍奮闘していることを伝えてきました。彼らは、三聖病院のMUSEE(記念資料館)の設立に向けて、先立つものに事欠くこちらの事情を察してくれて、資金を集めて援助をしたいと申し出てくれました。ある人(精神分析家の Nyl ERB女史 )などは、個人的に、老後に必要な分だけ手元に置いて、残る貯金を送金しましょう、とまで言ってくれました。昨年一度三聖病院を訪れただけで、病院の貴重な資料の保存の必要性を認識し、かつ厚い人情を示すフランス人がいるのです。あちらとこちらで温度差がみられます。それも逆転した温度差です。三聖病院という中心は、中空でした。中心のない円でした。三聖病院らしい有終の美だったと言えます。私は再び年末年始の、あの「二条河原の落書」のような風景を思い出します。

8. 終わっていない総括

年末に診療が閉じられ、2月から病院の建物の解体工事が始まりましたが、その流れを私はカメラに収め、数ヶ月の間ブログ上に出してご覧頂きました。写真画像は私自身の関心事ではなく、関心がおありの方々にご覧頂く、ささやかなサービスにすぎませんでした。ブログにも表と裏があります。ブログに掲載してきた画像は、その間私が格闘してきた問題とは無関係なものでした。でも、裏が顔を出して、写真の説明に、はしたないイロニーを書きすぎたように思います。その点は反省しているところです。でも「二条河原の落書」よりは、ユーモア仕立てにしたつもりです。

年末年始には「此頃都に流行るもの」を見て慨嘆しつつ、ごみの山の中から、いくつかの物を拾い集めました。それらは、「スペース・レア(記念資料室)」に保管しています。それらの物品や資料については、改めてご紹介しようと思っています。

散逸せずに残っている一部の資料等に基づき、歴史的検討をせねばならないという意味では、三聖病院の総括はまだ終わっていないのです。