森田療法における自力と他力(Ⅱ)―「治らずに治った」倉田百三―

2019/11/09

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

〔今回の稿の、最初に〕

このシリーズ稿の、(Ⅰ)を9月上旬に掲載しましたが、都合により、続きの稿の掲載がこのように遅れました。

資料を調べながら続きをまとめようとしているうちに、倉田と森田療法のかかわりは、彼の人生のほんのひとコマにしか過ぎなかったということを、改めて思い知ることになりました。

曲折があったその生涯と思想的な遍歴を視野に入れずに、強迫観念に悩んで森田療法を受けたある時期のことだけを切り取ってとかく言うのは、狭い見方にならないだろうか。「治らずに治った」と言った彼の言葉を俎上に載せ、それに対する森田の批判をなぞるだけでは、甚だ空虚な「倉田と森田療法」論になるのではなかろうか。そんな危惧を感じざるを得なくなりました。今までそのような論議がいかに多かったことか。倉田が森田療法を通過して行ったのは数カ月間だけです。従って森田療法が彼の生涯に責任を持つことなど、おそらくできなかったかも知れません。いや、たとえ短期間であっても、森田療法との出逢いは質的に重要な意義があったのだ、という反論も聞こえてきそうです。ならば、そのへんも深く考える必要があります。

いずれにせよ、彼の生活歴、病前歴、病後歴から、森田療法が学ぶことはあるでしょう。さいわいにというべきか、彼が有名人だったおかげで、その生涯の全貌がほぼ明るみに出ており、しかも、本人は自分の内面を、作家としての筆力で描写しています。生涯のある時期に森田療法を受けた人物の、その生涯と魂の遍歴を知ることのできる恰好のケースです。つまり人の人生に関わった森田療法の意義について、見直すことのできる数少ない症例なのです。そのようなことをつくづく考えました。

しかし、この拙文を書き出した趣旨は、森田療法における自力と他力ですから、ここではそれをまとめるために、引き続き原稿を補っていきます。

なお、シリーズの順番の表記を、(上)(下)から、ローマ数字に変更します。この稿は(Ⅱ)として、(Ⅲ)以下の稿をさらに近日中に追加します。

ともあれ、今回の文は、9月に掲載した(Ⅰ)に続くものなので、それと併せてお読みくだされば、幸いです。

(Ⅰ)は以下にリンクをつけておきます。

森田療法における自力と他力(Ⅰ)―倉田百三の魂の遍歴―

承前

5. 宇佐玄雄の治療を受けた倉田百三 ―不問にされた「倉田のモモやん」―

大正15年秋に、小林参三郎の静座療法を受けるために京都の済世病院に入院した倉田は、小林の急死で静座を受けられぬまま、済世病院を退院せず、三聖医院の宇佐玄雄のもとで通院治療を受けたのだった。このことは既に触れたが、翌年に森田から受ける療法と明らかに異なり、宇佐玄雄は徹底した不問で倉田に接したのであった。倉田は父危篤のため急遽京都を去って行ったが、厳しい宇佐の治療が奏功する兆しが見えてきた時期の、惜しまれる中断であった。注目されてしかるべきエピソードなので、今一度書き留めておく。

大正11年に東福寺内に開院した三聖医院は、既に大正13年より塔頭の龍眠庵を病室として入院療法を開始していた。しかし、倉田は東寺の敷地内にあった済世病院に入院の身柄を置き続けながら、三聖病院に歩いて通院して、玄雄の診察を受け、さらにデイケアのごとく入院第三期の人たちの作業に加わることになった。なぜ三聖医院に入院しなかったのか。済世病院では亡き小林の夫人も静座療法の心得のある人だったので、倉田は夫人から指導を受けたいという静座への執着を残しており、入院森田療法を受けるほどの覚悟を有してはいなかったのである。そんな状態で三聖医院へ変則的な通院をし、宇佐の診察を受けたのだが、待たされた上に、ほとんど話も聞いてもらえなかったと倉田は書いている。宇佐は、相手が高名な作家であろうとも、敢えて不問療法で接した。済世病院に入院中の倉田が夜間に症状を募らせて、往診の要請があっても、宇佐はそれに応じることはなかった。ヒポコンドリーを不問に付したのである。倉田は三聖医院に通っても、病身のためか作業に従事したようでもないが、「倉田のモモやん」(実名は「モモゾウ」である)と呼ばれて、掃除などの作業をしている入院患者の仲間には入っていたらしい。また、かなりの距離を歩いて通院したこともあり、病身をかばう日常横臥の生活から次第に解放されようとしていた。

そんなとき父危篤の報が入り、藤沢へ帰って行ったが、三聖医院における宇佐玄雄の治療は出色のものであった。観照生活だとか統覚不能だとかいう本人の講釈に、治療者として取り合わなかったのである。作家であろうとなかろうと、日々の生活がある。倉田がそれを取り戻せそうな矢先に三聖医院の治療は中断された。

6. 森田正馬の治療を受けた倉田百三一「治らずに治った」体験―

この年の12月に大正天皇が崩御され、明けて昭和2年、早々に倉田は父を見送り、2月に森田正馬への受診を開始した。

森田は日曜日に倉田を迎えて会い、後には通常の外来診療に受診した彼に会い、治療は日記を用いての指導であった。同年5月まで倉田は通院し、計7回程度の診察であったという。

このような治療の仕方については、最初から疑問が生じる。森田はなぜ彼を入院させなかったのであろうか。通院なら、日曜日に迎えるとは、著名人である彼に対する特別なはからいだったのであろうか。日記を無制限に書かせたとすれば、それが強迫観念を助長しかねないことは考慮されたであろうか。まして倉田は作家である。あるいは深読みすれば、手記を書かせることで、敢えて強迫観念の中に没入させたのであろうか。とにかく症例倉田に対しては、宇佐の治療と森田の治療は対照的であった。それを倉田はどう受け止めたのか、わからないが、不問ではなかった森田の療法を受け入れたのだった。

だが日記を媒介にしながら、森田が具体的にどのように指導したのかについては、ほとんど記録がない。森田は、後年の昭和12年に、「倉田百三氏の悩みたる強迫観念に対する心理的解説」という長い原稿を、雑誌「神経質」に掲載したが、症状についての解説が主で、神経質の治療については、「其症状を治さうとする一切の手段を放棄させて、ひたすらに其苦悩煩悶を忍受してつつ、仕事もして、人の為すべき事をやらせるやうにする」と記している程度である。ただ、倉田には強迫観念に苦悩しながら原稿を書かせたところ、『冬鶯』という作品が出来て、それは倉田自身にとっても会心の作になったという挿話を紹介している。そして、苦悩のままに欲望を発揮したこの体験により、倉田は全治したという森田の見解が述べられている。

けれども『冬鶯』はそれほど評価されるべき作品なのか。読んでみると、実に重苦しい。神経質者はかく治るべしという、当為の小説である。当為から自由になるはずの森田療法が、当為化されているような印象を受けるのだが、深読みに過ぎるだろうか。

倉田が治癒に向かった心的過程は、彼自身が如実に語ったり書いたりしている。

「はからいは、はからいの業の尽きるまでは止まないこと、はからいの止むとき、そのままの忍受が具現すること、そして依然として苦しみはありながら、それが苦しみではなくなって、苦しみから解き放たれる、ということであります」(「倉田百三氏の体験を中心に」、森田正馬『自覚と悟りへの道』)。

「(強迫観念の)苦しみを苦しみとして受け容れるよりほかなく、その打ち捨てた絶対忍受の生活態度を体得するに至り、心機一転して、いわばその体得の結果副産物として、多年の病気が治った次第なのです」(『絶対的生活』)。

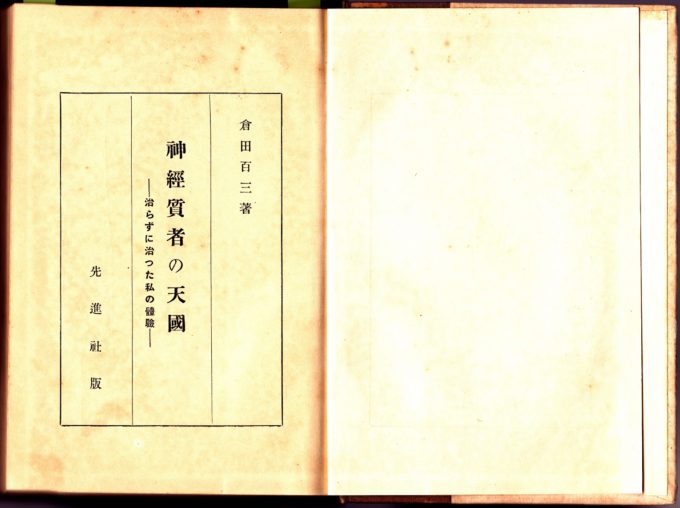

そして、倉田は「治らずに治った私の体験」という文章を収めた著書『神経質者の天国』の末尾に、次のように書いた。

「『我々は運命を耐え忍ぼう。』自分が最後に、此の記述を閉じる語はこれである。」

森田はこの言葉を厳しく批判し、正岡子規を例に挙げながら、形外会の場などで、運命は切り開いていくものであると強調した。「運命は耐え忍ぶに及ばぬ。正岡子規は、肺結核と脊椎カリエスで、永い年数、仰臥のままであった。そして運命に耐え忍ばずに、貧乏と苦痛とに泣いた。…それでも歌や俳句や随筆を書かずにはいられなかった。…子規は不幸のどん底にありながら、運命に耐え忍ばずに、実に運命を切り開いていったということはできないであろうか。これが安心立命ではあるまいか。」(昭和9年、第25回形外会)。森田はこのように言うのだった。その真意は、入院森田療法の場合と同じく、苦悩の絶対的忍受と欲望を発揮する行動の調和を重視するところにあったろう。倉田の「治らずに治った体験」も、「運命を耐え忍ぼう」も、体験者にして言える言葉であり、認めてしかるべきだったように思われる。しかし、そこに極限を求める危うさがあって、森田はそれを見抜いたのであろうか。だとしたら、森田は慧眼である。

以後の倉田は、他力の信奉の延長としての法的自然主義の思想を深めて、政治的活動に関わり、皮肉にも行動の人となっていったのであった。

<文献>

- 倉田百三 :『神経質者の天国』、先進社、1932

- 倉田百三 :『絶対的生活』、文理書院、1933

- 倉田百三 :『冬鶯』、先進社、1931

- 森田正馬 : 倉田百三氏の強迫観念に対する心理的解説. 「神経質」8(2)~8(4)、1937.2~1937.4 (森田正馬全集 第三巻、1974 所収)

- 森田正馬 : 「倉田百三氏の体験を中心に」、『自覚と悟りへの道』、白揚社、1959

以下、(Ⅲ)に続く。