森田療法における自力と他力(Ⅴ)―倉田百三の天国と地獄(2)―

2019/12/27

承前

9. 庄原、父が浄瑠璃を語った町

広島の内陸部の田舎町、庄原は江戸時代から農産物と海産物の交易が行われた市場町であった。そのため閉鎖性はなく、人情も温和であり、山間の田舎でありながら文化的に開かれた町であった。倉田百三は、この庄原の呉服商の家に、6人の姉妹たちの間に挟まれた独り息子として生を受けた。

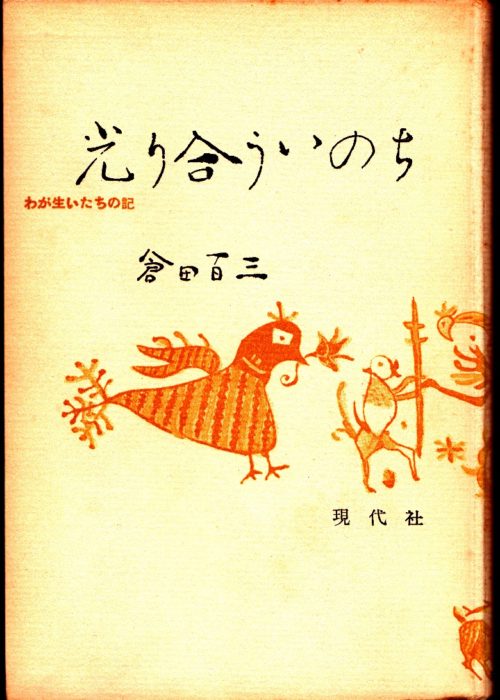

母ルイは長女で、商家を継ぐため百三の父、百平を他家から婿養子に迎えた(百平は倉田家の先代を襲名して吾作と改名している)。倉田は「私の母は牛のやうな、本能的な母親だった。無学であったし、新しいものに応変していくことが出来なかったが、家の習慣をよく守り、勤勉で自分の享楽を思はず、しきたりというものに保護されて、過ちなく日を送っていた」(『光り合ういのち』)と記しているが、母のことはあまり詳細には語っていない。しかし、父について倉田は次のように感慨のこもった書き方をしている。

「父は正直な、謙虚な玉のやうな人間であった。人と争ふこと、曲がったことの出来ない、羊のような人間で、全く平和の子であったが、それだけ小胆者であった。それが、善、悪ともに私に遺伝した。そして私の場合では自己批判と超克とによって、大胆となること、敢へて人と争ふこと、悪にも耐へ得ることの自己鍛錬の課題となってあらはれて来るのだ。父は義理堅く、節約で、几帳面で、…決して豪放でなかったが優美を愛した。花を活け、三味線を弾き、義太夫をよくした。 」、「父は浄瑠璃が好きで自分で語り、三味線をひいた。…私の文学の素地、その根本基調はたしかに浄瑠璃からきたものだ。私の感情教育、美的教育はその義理人情のムードと共に浄瑠璃によって養われたものだ。」(いずれも『光り合ういのち』)。

男勝りで牛のように家業に精を出す母に対して、温順な父は世知に疎く商才に欠けていた。しかし父は道徳的には厳しくて、時には百三を叱ることもあったという。

庄原で子ども時代を過ごした百三は、この父から受けた影響が大きい。父から遺伝的に継承した弱気を克服することを生涯の課題として意識し、一方で父譲りの感性や情操が、文学や思想の素地に生かされたことを自認している。倉田が、いわゆる神経質であったのかどうか、わからないが、彼の強気と弱気の混じった執着的な性格は少年期に培われたものと思われる。

小学校を経て、三次の中学校に入った倉田は、その町の叔母の夫妻の家に下宿したが、三次は真宗の町で、叔母夫妻はその熱心な信徒であった。だが寺の檀家総代をしている叔父は人に厳しく、叔母は叔父にいびられながら信仰がいのちになっている。そんな夫妻のもとに下宿した倉田は、とても真宗に関心を持つことは出来なかった。彼は暗い生活から脱して華やかな港町の尾道へ行ってみたくなり、中学三年の夏より休学し、尾道にいる姉を頼って、その町で一年間を過ごした。所詮は卑俗な商都だったが、尾道での生活は倉田の姿勢を変えた。復学した倉田は「獰猛」をモットーとし、柔道や相撲の稽古に励み、文武両道で友人たちを追い抜く存在となった。そして学校当局にも反抗的なポーズを取って、教師たちから持て余された。父に似た弱気を克服するために、強さを誇示した最初のエピソードであった。

力、宗教性、愛欲、さらには美。これらが倉田の後の生涯を通じての主題となるが、中学時代には力で勝利した。自力を謳歌した少年時代であった。

<文献>

- 倉田百三 :『光り合ういのち わが生いたちの記』1957、現代社

- 鈴木範久 :『倉田百三 近代日本人と宗教』1970、大明堂

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

10.聖と性

意気軒昂として倉田は一高の文科に入学した。同学年には、矢内原忠雄や芥川龍之介らがいたが、並み居る秀才たちの中で、自分は首席になってみせると倉田は豪語して猛勉強をした。その結果、第一学年を終えた時、倉田は見事に首席になった。しかし、倉田の目標はそれだけでとどまらず、ショーペンハウエルの哲学の影響を受け、立身出世して力を手に入れたいという欲望に駆られて、彼は法科に転じた。だが、そこに待っていたのは、欲望を追って哲学を捨てた虚しさであった。そんな時、彼は西田幾太郎の『善の研究』を読んで感動する。主客未分の「純粋経験」に出会って、倉田は自身の我への執着から脱することが出来た思いになり、涙した。哲学者とは語義的には愛智者のことだが、西田のように、生に向き合う愛生者をこそ哲学者と呼びたい、と倉田は喜びの言葉を発した。そのような体験を機に、倉田は再び文科に復帰した。

けれども西田の哲学に向き合っているうちに、倉田は心の底にただならぬ動揺を感じ始める。そこには霊肉を併せての生命への憧憬がない。西田への敬慕と要請との複雑な気持ちを抱えた倉田は、明治45年9月に京都の西田幾太郎宅を訪れて、面会した。その後倉田は綿々とした手紙を西田に書き送っている(『生きんとて』)。以下はその抜粋である。

「ただ書斎に蟄居して読書三昧に日を送るばかりでなく…祇園の色街に美しいおとなしい妓を呼んで艶やかな黒髪に顔を埋めて眠ったりするやうな哲学者になって頂きたい。…先生よ、先生は若かりし時恋愛の思ひ出はありませぬか。あるに違ひないと思ひます。何卒語って聞かせて下さい。」

西田哲学は、生身の熱い欲望を霊に一致させ、哲学たらしめたい倉田の期待に応えるものではなかったのだった。以後倉田の生活は荒み、酒に浸り、学校を休み、霊肉の一致を求めて、紅灯にむなしく女を探す日々を過ごした。そんな折り、妹の同級生の女性と出会って急速に親しくなり、倉田は救われた。

また、その頃『校友会雑誌』の編集委員になった倉田は、就任の辞を掲載して、その冒頭に次のような文を書いた。

「我等は何よりもさきに獣でなければならない。原始の野を徘徊する獣でなければならない。うなりの空と冷めたき大地との間に生まれ出で、太陽を仰ぎ、霧を吸ひ、黒土を踏みて生きる Naturkind でなければならない。我等は複雑なる文明の様式が迫まる一切の“技巧”を斥けて、“自然”のままなる命が生きたい。」

倉田のこの文章は不穏当であるとして校内で問題になり、一高自治会の間で鉄拳制裁の論さえ出たと言われる。学校当局側も、次号の同雑誌に謝罪文を掲載した。

このような事件があっても自然児であろうとする倉田だったが、学校の欠席の多かった彼は落第した。また恋人は去って行った。さらに結核に罹患していることが判明した。こうして失意の倉田は、一高を退学して郷里に帰って行った。

♥ ♥ ♥

退学、失恋、結核の発病という三重苦を抱いて、自宅の近くの一軒家に籠もって療養を始めた倉田の心は次第にキリスト教に接近し、町の教会に通うようになった。庄原には、彼の幼児期からキリスト教アライアンス派の教会があって、子ども心に親しみを覚えていた。一高時代の校長は新渡戸稲三で、学校にキリスト教的な校風が漂っていた。倉田は安易な信仰を批判したが、当時から内心にはキリスト教への畏敬の念を宿していた。自然児としての本能的な愛の挫折を経験して、意識的、努力的なキリスト教の愛を真の愛と信じるに至った。キリスト教徒であり看護婦であるお絹さんに会ったのは、この時期のことである。二人で讃美歌を歌い、祈祷をして、愛を深めていったが、ここで神への信仰と性愛との葛藤に悩むことになった。

この頃、倉田は綱島梁川の著作を通じて西田天香の存在を知った。倉田は当初西田をクリスチャンと考えたようだが、ともあれ宗教的な体験を求めて、大正4年末より京都の一灯園に入ったのだった。一灯園は、私有財産は認められず、自己を捨て、托鉢と労働をして他者に奉仕して生活をする共同体であった。倉田は熱心に労働に勤しんだ。しかし、物心ともにすべてを捨てる生活は、倉田における性や美の欲求には遠過ぎて、数カ月で彼は園を去らざるを得なかった。自己を殺す自力が求められる一灯園に代わって、倉田には他力が必要であった。

一灯園に入る前後に、彼は、大須賀秀道の『歎異鈔真髄』や清沢満之の『歎異抄講話』を読んでいた。こうして親鸞への関心を深めた倉田は、『出家とその弟子』を執筆した。

しかしながら、倉田は真宗の思想の核心を未だ自分のものにしたわけではなく、また作品の上に真宗思想の正確な表現をしたわけでもなかった。この作品は、自身が抱えていた愛や病や救いの問題を前にして、自己救済のために書いた創作であり、その頃象徴的な意味で彼が言った「心の中に寺を建てる」作業の試みであった。親鸞の悩みを人間的なものとして描き、さらにキリスト教思想を重ね合わせた奔放な創作は、読者を魅了するとともに、真宗の側からの批判を招いた。作中の親鸞に「運命を受け取ろう」と言わせているところに、絶対他力への契機は読み取れず、煩悩と自力にとらわれている作者の姿勢が露出している。

亀井勝一郎氏は、作者の倉田は自己の信仰の不徹底を責めているのであり、特定の宗派に属さずに独特の宗教的遍歴を試みたのであるという評し方をして、倉田を受け入れている。

倉田の宗教的遍歴は女性遍歴と交錯して、なおも続く。

<文献>

- 鈴木範久 : 同前

- 倉田百三 : 『生きんとて』1956、角川書店

- 中西清三 : 『倉田百三の生涯』1977、春秋社

- 安部大悟 : 『生は流星の如く 倉田百三について』1959、法象文化研究所

- 亀井勝一郎 : 『倉田百三』1956、現代文芸社

(Ⅵ)に続く