森田療法の考現学的研究についての予備的試論―考古学から考現学へ―(3)

2018/11/29

ごく最近、新たなフランス人精神科医師との交流が始まった。リアルタイムの話である。

森田療法の国際交流については、考現学の問題として、早晩記さねばならないことゆえ、この際、現在の日仏交流についての実況を記すことにする。その前に、一応過去の日仏交流の失敗談から始めねばならない。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

10. 森田療法における国際交流

この日本的、東洋的な療法についての国際交流という大きな問題がある。考現学的に、これを取り上げることは不可欠である。ただし、これを一挙に書き記すことはできない。

自分は長年、日仏交流に従事して、森田療法をかの地に伝えることの難しさを味わってきた。フランスでの講演活動やフランスの雑誌への寄稿により、なるべく相手に分かり易く説明することはできた。しかし、それだけでは森田療法がフランスで実際に実践的に取り入れられるには至らなかった。日本人による講演や執筆による紹介活動だけでなく、フランス人たちが日本の森田療法の臨床現場へ学びに来ることも必要であると思われた。その意味で、10年あまり前に、日仏医学会(という組織がある)の精神科医師たちが三聖病院に関心を示して、来訪の受け入れを求めてきた。そのような希望が来ること自体はよいことであった。そして実際に一行が来訪したのだった。しかし彼らの関心は浅く、一時的なものに過ぎなかった上に、フランス人側の責任者のペースで、病院の規律を無視した押しかけの感が強かった。入院森田療法の場の雰囲気を体験的に味わってこそ、よいみやげになるのだが、彼らにはそのような姿勢が欠けているようだった。また三聖病院側は、来る者は拒まないというだけの無関心的不問の受け入れ方で、両者はまったく噛み合わなかった。これは禅的な森田療法(宇佐療法)についての国際交流の野外実験に等しく、不毛の結果に終わった。自分は裏方に徹し、マネジメントに努力を尽くしたが、それが実らなかった虚しさだけが残った。なんとも苦い体験であった。そんな負の学びがあったことを、記しておく。

なお、三聖病院には、4年前の閉院直前にフランス語圏国際学会組織のPsyCauseのグループが来訪した。このときは、京都での学会の開催と連動した病院訪問だったので、訪問前に森田療法を講習的に教える学会プログラムを組んだ。そのため、外国人として最後の病院訪問者になった彼らにとって、それなりに印象に残るものがあったようである。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

11. 現在の私の日仏交流

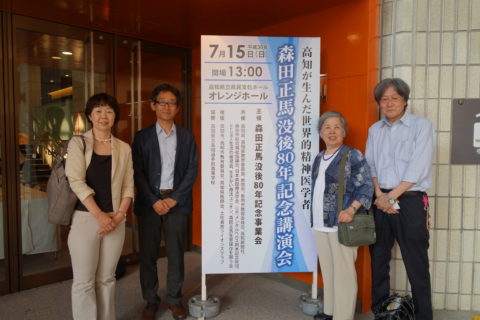

近年は、PsyCause というフランス語圏国際組織と関わっている。今年は森田正馬の没後80年で、生家訪問など記念行事が7月に開催されることを、事前に情報としてフランス側に伝えておいた。それに対して、関心を示した3人の人たち(精神科医師や精神分析家)が、暑い7月を避けて4月末から5月初めにかけて、森田正馬の生家訪問のために来日した。同行してあげることはできなかったが、帰国前の3人(精神分析家の Nyl ERB 女史ら)と大阪で会った。そしてそのような顛末が、PsyCause のホームページに掲載された。その日仏交流の記事に対して、関心を示して書き込みをしてくれたフランス人精神科医師がいた。ストラスブールのジョルジュ・ヨラム・フェーデルマン Georges Yoram FEDERMANN 医師である。

その書き込みには、自分は木村敏の “ 間(AIDA)”についての本を読んでいると記載されていたので、日本語ができる人だろうかと期待して、日本語でコメントを返したが通じないようだった。いつも私とメール交換をしている Nyl ERB 女史によると、国際的にも名前を知られている活動的な医師であるとのこと。われわれが今後、日仏交流を継続し、成果をあげるには、アルザスのコルマールに住む Nyl ERB 女史が、ストラスブールの Georges Yoram FEDERMANN 医師と提携してくれたら如何ですかと、私は提案してみた。その提案を受けて、Nyl ERB 女史は Georges Yoram FEDERMANN 医師に連絡を取り、さる11月23日に、Nyl ERB 女史がストラスブールのFEDERMANN 医師の自宅を訪問するかたちで、お二人の出会いが実現した。仕掛け人はこの私で、メール一本の提案で、二人が出会って、交流を開始してくれたのである。有り難いことで、同時に責任も感じる。

Nyl ERB 女史からのメールによると、FEDERMANN 医師は、神経症の治療ではなく、様々な病理の精神障害に対して、第一線で精神療法に従事している精神科医で、森田療法に非常に関心を示してくださっているそうである。自らの精神療法については、ドキュメンタリー映画を自主制作なさったという。

Georges Yoram FEDERMANN 先生は、早速11月26日に、私に直接メールをくださった。そのメールに、ご自身の活動や関心などが記されているので、それを紹介する。

いただいたメール文の冒頭箇所に、重要なことを書いてくださっているので、まずその部分をフランス語のままで引用する。

Cher et honoré Professeur Okamoto,

Je suis très heureux et ému d’entrer en relation avec vous de manière aussi directe.

Je suis un psychiatre pragmatique qui a toujours considéré que les maladies mentales “n’existaient pas”

mais que chaque sujet exprimait ses sentiments, ses douleurs et ses espoirs à sa manière, telle une oeuvre d’art.

Et qu’il fallait toucher à cela le moins possible.

Chacun crée une partition que le psychiatre est chargé de déchiffrer et d’interpréter

pour devenir le compagnon de route du patient, parfois pour toute la vie.

J’ai vraiment le sentiment de pratiquer ” la thérapie de Morita” depuis toujours sans savoir qu’elle existait.

上の引用部分を訳しておく―

「貴殿とこのように直接交流できるようになって、幸甚です。

私は実践に従事している精神科医師で、いわゆる精神疾患というものが存在するのではなく、それぞれの人たちが感情や苦悩や希望を、自分なりに表現しているのだと、いつも思っていました。あたかも芸術作品のように。

だからそれをできるだけいじらない方がよいのだと。

みながそれぞれに自分を創造しており、精神科医師はそれを読み解き、理解者になり、患者の歩みに同行しなければなりません、―ときにはその生涯にわたって。

まったくもって私は、森田療法というものがあったのを知らないままに、森田療法なるものをいつもおこなっていたのだと実感します。」

FEDERMANN 先生の書いておられるとおりだと思う。神経質や神経症の治療をするためにだけ、森田療法があるのではなかろう。

さらに FEDERMANN 医師は、30年以上前から、フランス国内にいる難民などの多数の外国人(コーカサスやマグレブやアフリカなどからの人たち)の診療活動をしており、とりわけ戦争による心的外傷に関心を向けている、と書いておられる。

日本への関心については、スイス在住の義理の兄弟がいて、建築家だが、日本人女性と結婚しているので、日本のことを知っていて、彼が木村敏の本を貸してくれたりしたとのこと。

FEDERWANN 先生は、2本ほどドキュメンタリー映画を制作しておられる。

・ “ Le Divan du monde ” (2015)

(自身のcabinetでの、さまざまな人たちへの精神療法の記録)

・ “ Comme elle vient ” (2018)

(インタビュー形式で、自身のことや映画のことを語っている)。

2つの映画のタイトルは、非常に象徴的なもので、今は日本語に訳しづらい。

これらの2本の映画は、メールに添えて送ってくださったので、繰り返し視聴している。このホームページにそれらの映画を公開するのは、時期尚早で、今は難しい。今後、許諾を頂けたら、関心のある方にこれらの映画を視聴してもらえるかもしれない。

この先生との交流は、これから始めるところである。

なお、Georges Yoram FEDERMANN の名前で検索すれば、Wikipediaなどの記事が出る。YouTube からはインタビューなどの動画が出る。

ウィキペディア記事

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Yoram_Federmann

ユーチューブのインタビュー動画

https://www.youtube.com/watch?v=CwAmT3m4pMQ