♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

2019年の今年は「森田療法創始百年か」<その三>

(承前)

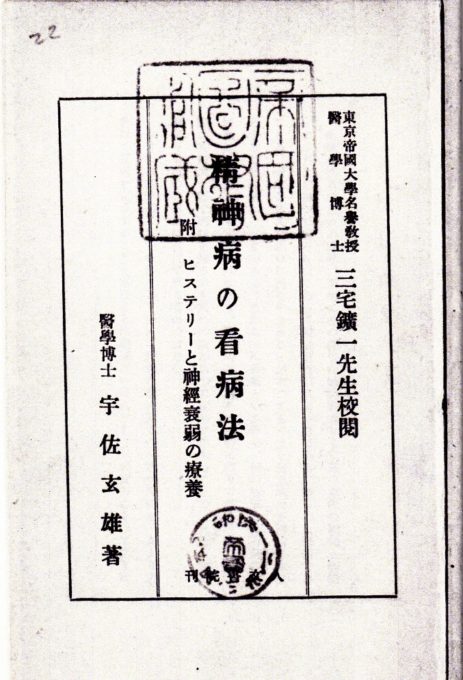

6. 宇佐玄雄の登場

1)東京への二度の遊学

伊賀上野にある東福寺派の寺院、山渓寺の養子、宇佐玄雄(1886-1957)は早稲田大学文学科に学び、インド哲学を修めて帰郷後、大徳寺で修禅して得度を受けて禅僧となるも、さらに精神医学を志して、大正4年に慈恵医専に入学した。在学中には森田の講義を受講したはずであり、大正8年に慈恵医専を卒業した。そして同年より東大の呉秀三の教室に学び、先輩医師、森田正馬と改めて出会うことになる。

2)大正八年

森田にとっては、大正8年は、永松婦長を自宅に同居させて治療に成功し、入院による特殊療法を進める契機に恵まれた画期的な年で、いわばセレンディピティが起こったのであったが、さらに本物の禅僧、宇佐が医師になって呉秀三の教室に入ってきたという、もうひとつの偶然も継起したのであった。

森田はかねてより禅に関心を寄せ、明治43年に谷中の両忘会の釈宗活老師の下に参禅するなど、禅を体得して治療にも生かそうと模索していた。既述したように、明治42年には、神経衰弱について書いた雑誌原稿で、強迫観念を「桔驢橛」(原文表記のママ)に喩えて、治療には仏教家の示教を希むという本心を吐露していた。しかし結局は、催眠、説得などの試行錯誤を経て、自力で「煩悩即菩提」、「煩悶即解脱」を主眼とする療法にたどり着いたところであった。そんな折、若いが本物の禅僧が精神科医になって身近に現れたことは、頼もしいことであった。しかし、宇佐はいつから、どのようにして森田のもとに学んだのであろうか。

3)医師になる前後の宇佐玄雄

『人生に随順して―宇佐玄雄博士追悼録―』には、宇佐は大正8年9月30日より大正10年7月18日まで、東大医学部精神病学教室にて呉秀三教授の指導を受け、精神病学、神経病学を学んだとある。教室での身分は明記されていないが、期間が明記されているので、おそらくこれは正確な経歴である。東京では、医専の学生時代以来、漆間真学という日本通信社を創設したことで知られる人物の下で家庭教師をさせてもらい、さらに学資の提供まで受けていたが、医師になってからもさらに2年間、漆間に世話になりながら、東京に滞在したのだった。漆間を通じて社会の動きに接することができる利点もあったのであろう。

ところで、森田の日記をよく調べてみると、宇佐が医専の最終学年の四年生であった大正7年に既に、宇佐についての記載がある。6月9日(日)に、「夜宇佐君来ル」とあり、これがおそらく日記において宇佐の名が出でくる最初のものである。日曜日の夜に宇佐は森田宅を訪れており、それがさりげなく記されているところから、この日が個人的交流の初回ではなく、精神病学の講義の熱心な受講生である宇佐は森田宅の訪問を認められる間柄になっていたという推測が成り立つ。

この大正7年には、さらに9月、10月、11月に日記中に宇佐君の名が出てくる。

大正8年に医専を卒業して宇佐が医師になってからも、森田の日記に5月以降、宇佐君の名がたびたび出てくる。宇佐は催眠術の演習のために森田家を訪れたり、森田夫人の久亥らと共に博覧会に出かけたり、正一郎の誕生日の宴に招かれたりしている。

同年9月13日には、森田の日記に次のような記載がある。

「夕方宇佐君ノタメニ同君ト共ニ大学ニ三宅君ヲ訪ヒ宇佐君松沢病院医員トナル事ニ付キ相談ス」

同年9月19日にも次のような記載がある。

「午後宇佐君ト共ニ大学ニ三宅君ヲ訪ヒ宇佐君ノ事ヲ依頼ス」

9月29日には、「宇佐君病院ニ転居シ来ル」とある。

そして10月2日に、「夕方宇佐君来ル」と記されている。森田の世話によって松沢病院の医員になれたことに対して、お礼の挨拶に行ったのであろう。その翌日の10月3日には松沢病院の開院式が行われた。

しかし、その後宇佐はなぜか森田から遠ざかっている。大正9年4月に一度森田家に立ち寄っているが、おそらく挨拶の程度であろう。その後は、この年の12月に、森田から児玉昌と共に招かれるまでに、2度森田家を訪れているが、そのうち1度は三宅鉱一の伝言をたずさえて、使者としての訪問であった。松沢病院にどの程度熱心に通ったのかもわからず、半ば空白の1年2ヶ月であった。

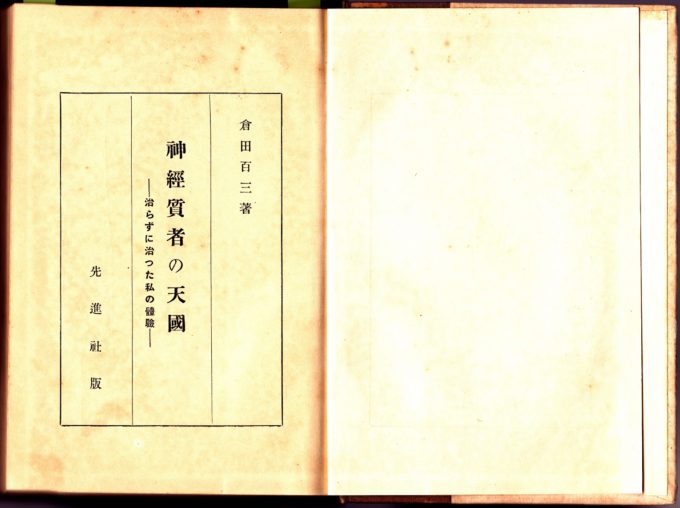

4)神経衰弱

ところで、ここまでの宇佐の人生を見ておくと、伊賀上野の山渓寺に幼くして養子に入った玄雄は、中学生以来神経衰弱に悩んでいた。転地療養のごとくに、早稲田に遊学させてもらい、卒業してもすぐに帰郷せず、東京からさらに千葉に転地療養したこともあった。ようやく帰郷して出家得度したものの、今度は医者になると言って、檀家の猛反対に合いながら、さらに医専に行かせてもらうというわがままを通したのだった。住職になりたくないという自坊への不適応と檀家との葛藤を引きずっていた宇佐は、医専を卒業して医師になった段階で、いよいよ身の振り方を決めねばならない時期に追い詰められていた。故郷を捨てるか、帰るか、迷いに悩まされていたのだった。大正8年は、宇佐にとってはそんな時期であったので、医師となった春から、晴れて森田のもとに直行して親しく学んだのかどうか、不明な部分が残されている。

5)進路

『人生に随順して―宇佐玄雄博士追悼録―』には、大正8年4月より慈恵医大教授森田正馬博士の指導を受けたと記載されている。しかし当時は慈恵医専であり、森田は学位を取得する以前であったのに、誤記されているから、記載内容自体の信憑性にも問題を感じざるを得ない。『禅・森田療法・京都―宇佐玄雄博士生誕百年記念講演集―』にも、玄雄のこの時期の経歴について、同じことが記されている。ただし、この後者の冊子には、玄雄は大正8年の夏に、鎌倉円覚寺管長、釈宗演老師に会いに行き、進路の相談をしたところ、老師から、山渓寺を出なさいと即座に勧められたという挿話が出ている。このお墨付きにより、開業へ向けての東福寺大本山の協力が得られることになるのである。

6)大いなる不覚か、静観か。

こうして、進路の件は落着をみたのであった。そこで、以後はようやく森田の下に深入りして、療法の研修に一心に励むことになったかというと、そうでもない。宇佐はなお何らかの悩みを抱えていたのか、わからないところがある。

それにしても、森田の療法に対する宇佐の不熱心や煮え切らなさは、何だったのだろう。ことによると、大正8年現在に、森田家では入院療法に成功して、神経質に対する入院による特殊療法が、一気に進められているという出来事を、重く受けとめていず、時差を置いてからその重要さを知ったのであろうか。もしそうなら、大正8年秋から大正9年末まで、森田とやや疎遠になっていたことは、禅僧にして医師、宇佐の大いなる不覚であったのか。それとも慎重に静観していたのだろうか。

7)結ばれた師弟の絆

森田の日記に書きとめられた宇佐との交流について、野村章恒は『森田正馬評伝』に次のように記している。

♥ ♥ ♥

「森田日記によると宇佐は東大精神科で研究していて、大正九年十二月十一日に、児玉昌博士とともに森田療法見学のために招かれている。また翌年六月には、病院の設計図を持参して、その計画の批評を仰いでいることが書かれている。」

大正9年12月11日の日記そのものの写しを入手して確認したところ、次のように記されていた。

「夜ハ児玉、宇佐君ヲ招待シ岩田、中西、木村、根岸君ヲ招キ晩餐会ヲナシ、同病相喜ブ会トナス」。

♥ ♥ ♥

大正9年12月には、森田の方からの招きを受けており、客人扱いであるから、禅僧として一目置かれたのか、医師として対等に扱われたのか、それとも同病者扱いであったのか、よくわからない。ともあれ、遅くともこの晩餐会の時点では改めて近しい間柄になっている。そして卒業後の2年間における、微妙な曲折を経て、宇佐は大正10年に東京を去り、不退転の決意を持って、翌大正11年より、東福寺内の塔頭にて三聖医院を開業したのだった。

医専卒業後の2年間における宇佐の森田との交流の内実には、意外に不明なところがあったけれども、少なくとも、東京滞在最後の大正10年には、森田と宇佐の間に師弟の絆が深められたに違いない。そして宇佐が京都で森田の療法を継承する開業医になってから、両者の交流は互いに重要なものとなっていったのだった。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

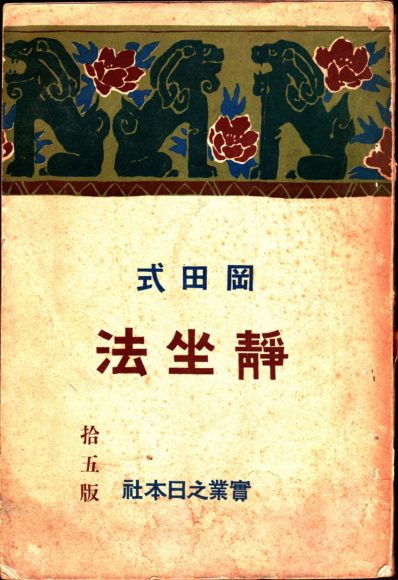

7. 森田療法における仏教と禅

高知で真言宗の寺院の檀家に生まれ、寺の近くで育った森田正馬は、少年時代より真言宗に慣れ親しんでいた。五高生時代には、旺盛な好奇心を発揮して仏教の書物を読み漁り、広く仏教的素養を身につけた。「是空」という雅号を使い出したのも、この時期からである。その後も仏教への関心は続き、それが神経質の療法に役立つことになった。

森田は、神経質の病的心理の説明や療法の真髄を述べるに当たって、当初から自ら仏教的な思想や言葉で説明していた。さらに後には、宇佐玄雄に教えられた禅思想も入ってくる。そのへんを整理するために、森田が療法の初期に使用した仏教用語や禅語を、かいつまんで挙げてみる。

① 「桔驢橛」(正しくは「繋驢橛」)。強迫観念の病理を指して、明治42年の雑誌原稿にこれを用いた。佛語とのみ書いているが、禅語である。

② 「一波を以て一波を消さんと欲す、千波万漂交々起る」。禅語。大正8年12月刊の論文「神経質ノ療法」に。

③ 「佛教の煩悩即菩提」。上記と同じ大正8年12月の論文に。

④ 「真言宗の煩悩即菩提」。大正10年6月刊『神経質及神経衰弱症の療法』に。大乗仏教で広く言われる「煩悩即菩提」だが、ここで「真言宗の」と言い直しており、森田は真言宗に親和性を持っていたことがわかる。

⑤ 「心無罣礙」。般若心経の言葉。上記と同じ大正10年6月刊の『神経質及神経衰弱症の療法』に。

⑥ 「見惑頓断如破石、思惑難断如藕糸」。禅語。 上記と同じ大正10年6月刊の『神経質及神経衰弱症の療法』、及び大正11年1月刊『精神療法講義』に。

⑦ 「無所住心」。禅語。昭和3年刊『神経質ノ本態及療法』に。

♥ ♥ ♥

こうして見ると、森田自身が、まず禅に通じていたこと、のみならず、真言宗の思想や般若心経など、大乗仏教にかなり深い素養があったことが窺える。

ところが、宇佐と療法上の交流が始まった大正9年から10年頃からは、おそらく宇佐の影響を思わせる独特の禅語が出てくる。とくに「見惑頓断如破石、思惑難断如藕糸」がそうである。これは東福寺の円爾に学んだ禅僧、無住による鎌倉時代の仏教説話集、「雑談集」巻四に出ている一節である。東福寺派の禅僧、宇佐がよく持ち出した言葉である。「知らないための惑いは、理屈を知れば石を破ったように容易に断定できるが、思惑というものは感情が絡むので、恰も蓮の茎を折るとき糸を引いて断然と切ることが出来ないようなものだ」の意で、不安や煩悶にそのままなりきれと教えているのである。森田は早くも大正10年の著作にこれを書いているが、宇佐との交流が始まった中で教えられたとみなして、差し支えなかろう。

この頃より以後、森田の発言や著作の中に、禅語が増加する。その大半は宇佐玄雄の影響によるものと思われる。

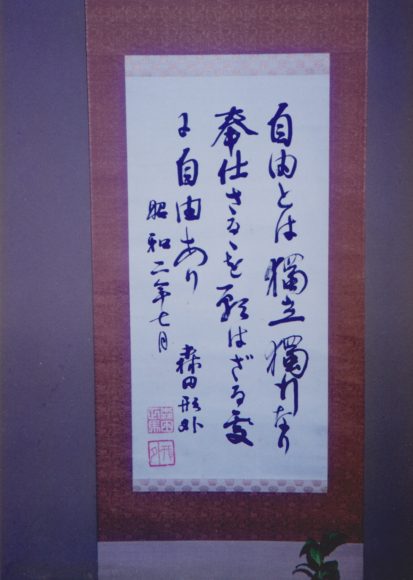

一方、おそらく森田がみずから用いたのであろうと思われる禅語に、「無所住心」があるが、これに対して宇佐は沢庵禅師の『不動智神妙録』にある「心の置き所」にふれて、「心を何所にも置くな」と教えている。いずれも、金剛般若経の「応無所住而生其心」に基づいていて、同義語であるが、宇佐の教えの方に禅的な殺気が感じられる。このように本物の禅僧である宇佐の禅は、森田と比して微妙に異なる面もあったようだが、禅を療法の本質とする点で、両者は通じ合っていた。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

8. 大正10年11月の晩餐会

さて、森田療法の創始あるいは成立の流れに話を戻す。

森田の多年の苦心の末、時が至って大正8年に永松婦長の家庭的治療をきっかけに、入院による神経質の特殊療法が一気に動き出すことになった。それが効を奏したということを、森田は早速当時の著作に記してはいるが、その段階ではせっかくの治療経験を、複数の実例を生かして正確に報告していたわけではなかったのである。

大正9年末に児玉と宇佐を自宅に招いて晩餐会をした1年後、大正10年に森田は東大の別の医師たちを晩餐会に招いて、療法について話し合っている。野村章恒(『森田正馬評伝』)には、次のように記されている。

♥ ♥ ♥

「森田は大正十年十一月十日の日記に、東大教授(注:助教授の誤り)三宅鉱一博士と助教授杉田直樹博士を親しく自宅に招いて、森田式療法で治癒した数人の患者と一緒に晩餐をともにしながら座談会をひらいた。もちろん、このなかに両博士ともてこずった谷田部夫人の顔もまじっていたのであった。」

♥ ♥ ♥

谷田部夫人と言えば、長年の重度の不潔恐怖が森田家での入院療法によって治癒した有名な症例である。入院の治療期限が近づいて、本人はようやく諦めのような心境になっていたが、その頃森田は、出し抜けに森田の母と共に銭湯に行かせたところ、患者は自分の体だけでなく、森田の母の背中まで流すことができたのだった。この患者は、その頃森田が治したい真剣さのあまりに、殴ったり突き飛ばしたりした相手であった。機が熟して「掛金が外れる」ような体験が起こった症例である。

このような劇的な治癒症例を示されることが有用であることは言うまでもない。ただ、他の多くの入院例はどうだったのだろうか。また、第一期の絶対臥褥については、その実施経験が詳らかになっていない。

したがって、晩餐会でどのような討論が交わされたのか、三宅や杉田が森田の療法をどのように評価したのか、重要なことであるが、残念ながら記録は残されていない。

それにしても、大正8年から入院による療法を実施し続けて2年を経た時点で、座談の場で成果を示す晩餐会をもったことは、区切りとして意義あることだったと思われる。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

9. 森田正馬の学位論文と慈恵医大教授就任

以上に記したように、「神経質に対する余の特殊療法」は開業医、森田の自宅入院の場で生まれたのであった。しかし森田は、その療法を世の研究者たちに問い、自身も療法を点検しながら、それを深めていく必要があった。

折しも、大正10年10月に東京慈恵会医科大学の設置が認可されて、森田が精神病学を担当していた慈恵医専は、大学に昇格することになった。慈恵医科大学の誕生とともに、大学には教授たちが就任したが、そこに森田の名はなく、森田は大正14年に慈恵医大教授に就任している。このへんの事情について、野村章恒は『森田正馬評伝』に、実に曖昧模糊とした書き方をしている。これは事実を糊塗するものである。その点に注意を促すために、そのくだりを引用しておく。

♥ ♥ ♥

「この頃、新大学令によって専門学校が大学に昇格することになって、私立東京慈恵会医学専門学校は、東京慈恵会医科大学となった。(…)森田は、もちろん教授として精神病学講座を主宰することになった。医科大学教授は、医学博士の学位のあるものという内規があったのであろうか、森田は、大正十年、「神経衰弱ノ本態」、「神経質ノ療法」(神経誌二〇巻六号)を発表した。続いて呉秀三教授在職二十五年論文集に、「神経質ノ本態及療法」として二つの論文をまとめて執筆した。」

♥ ♥ ♥

同じ野村の本の巻末の年譜には、大正十一年一月に「母に励まされて学位論文として、『神経質の本態及療法』の執筆にかかる。」とある。

なお、その後の経緯は、大正十二年に学位請求論文提出。大正十三年に医学博士号受領。大正十四年に慈恵医大教授に就任している。

独自の治療の開発は、それをまとめることによって学位を取得でき、それによって文部省の審査を通過して教授に就任できるのだが、森田の場合、慈恵医専の大学昇格の時期が来ていたために、間合いの遅れが生じたのであった。このような俗なる事情が絡んでいたのである。

結局、森田の療法が創始され、初期段階のものとして成立を見たのは、大正8年から大正10年の間、つまり1920年頃のことであったとみなすのが妥当ではなかろうか。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

10. まとめ

森田正馬は、神経質者のとらわれの心理機制を禅語の「繋驢橛」に喩えて、理によって解決出来ないことを見抜き、大乗仏教(とりわけ真言宗)に学んだ「煩悩即菩提」の境地に至らしめるところに治療の要諦があると考えた。そして、模索の末に特殊療法を開発し、「煩悩即菩提」を体得する方法として、絶対臥褥を導入した。

森田は、絶対臥褥の目的として、3項目を挙げた。その中には、臥褥と隔離によって感情が収まる、つまり「感情の法則」による「頓挫療法」の効果も含まれていた。しかし、森田は、絶対臥褥の本旨として「煩悩即菩提」を一層重視していった。森田は「煩悩則菩提」をもじって「煩悶即解脱」と言っている。

そして、自身の療法は、絶対臥褥を原点として、煩悩になりきる体験療法と、自発的活動を伸ばす自然療法との両側面があることを示した。

大正8年に永松婦長を自宅に同居させて以後は、系統的な入院療法を意欲的に進めて、治療効果をあげていったようである。ただし、森田は治療者として患者の後ろ盾になって、恐怖に突入させてやることを辞さなかった。

入院の第一期としての絶対臥褥の実際の効用について、それを検証した報告は残念ながら乏しい。

森田が入院による療法を創始、開発した頃に、奇しくも、禅僧宇佐玄雄は慈恵医専を卒業し、森田との出逢いに恵まれた。宇佐は京都で開業するが、以後2人は生涯にわたり、影響を与えあうことになった。

森田は、大正10年に東大の医師たちを招いて、自分の療法の成果を話し合ったこともある。この療法は、大正8年から10年にかけての時期、1920年頃に、創始され、成立したとみなすのが妥当であろう。

(了)

注: 本稿を部分的に修正したことについて。

4月5日に本稿を公開後に、森田の日記中に宇佐玄雄との交流に関わるいくつかの記述を見つけました。それに伴い、本文の内容を部分的に変更する必要が生じました。そこで、いくつかの箇所を修正し、わかりやすいように、書き直した、または書き加えた文章を青字にしています。ご了承をお願いいたします。4月27日

注2: 本稿のごく一部を、更に修正しました。

その後、森田の日記をなおも読み直したところ、とくに大正九年における宇佐との出会いの記載を2回分ほど見落としていたことが判明しました。二人の交流についての重要な部分ですので、それを文中に緑で補足しました(7月24日)。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥