【再掲】禅の「十牛図」と森田療法─正馬先生の「心牛」探しの旅─【前編】

2020/08/27

第23回日本精神障害者リハビリテーション学会(高知)で講演をおこなった際のパワーポイント・スライドを、以下に提示し(一部割愛)、適宜に説明を再現しておきます。

長さの関係で、前編と後編に分けて掲載します。

以下は、2015年に行ったある講演のスライドですが、「十牛図」の絵のみ、今回(2020年8月23日)差し替えて、全体の構成はこのままで掲載し続けます。新たに差し替えた絵は、杉本二郎画伯に描いて頂いた貴重なものです。出版化を予定している前段階で、今からこの絵を先出しすることを、杉本画伯にご諒承いただいたものです。著作権を侵害なさらないように願います。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

高知と精神医療との関係について考えると、高知は、わが国を代表する精神療法である森田療法の創始者、森田正馬が輩出した地であることを思い出します。

香南市野市町に現在も残っている森田正馬の生家。赤壁が見える棟から右方は改築された部分にあたりますが、その左側は手を加えられていない昔のままの建物です。写真に写っていない、さらに左側には蔵があります。これらの部分は老朽化しています。文化財のようなこの建物が朽ち果てるのを防ぐことが焦眉の急となり、本年、「森田正馬生家保存を願う会」が発足しました。ご親族の森田敬子様が、会の事務局長をなさっています。

森田療法を理解するには、森田正馬の生涯を知る必要がありますが、その生涯のルーツがここにあるのです。

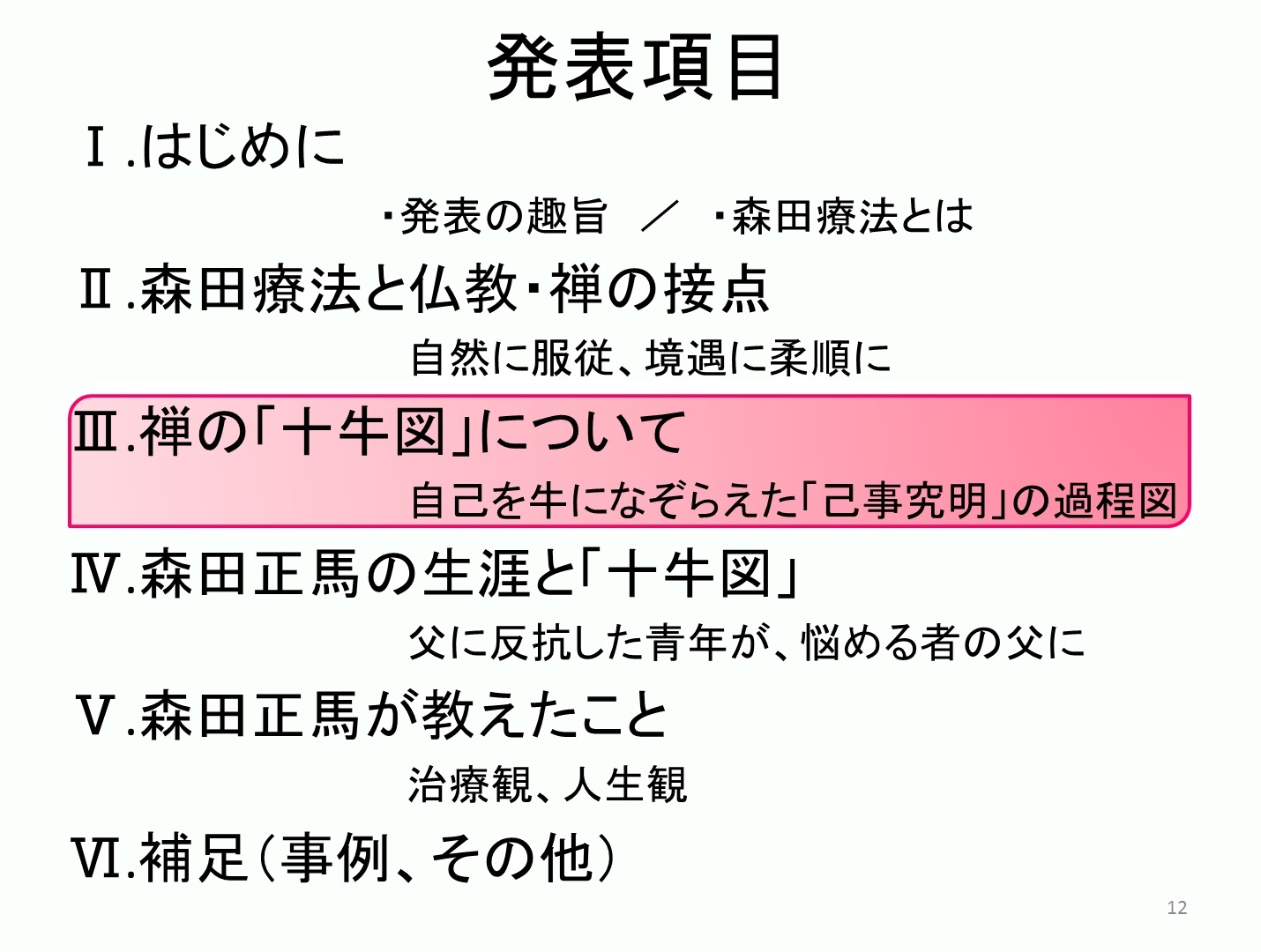

発表項目として示すごとく、用意はしたけれど、この学会でどのような視点から森田療法について述べればよいのか、迷っていました。しかし、この講演前日におこなわれた、精神医療における病院から地域への移行についてのシンポジウム(土佐弁で「地域移行て何ながよ」)を聴き、このような発想や取り組みは森田療法と同じではないか、と感じました。わが意を得たりと思いました。

森田療法は、単に神経質や神経症の療法であるより以上に、万人の生き方に関わります。

「森田療法って、何ながよ」、「自由に生きることながよ」。ただし自由とは、放恣、放縦のことでなく。それは、ひたすら自分を尽くして生き抜くことです。その点において、森田療法は禅につながるのです。禅も「自由に生きることながよ」。

よくある先入観は、教科書的な本に書いてありそうな説明のレベルのものです。誤っていなくても、表層的理解に流れます。症状は、流動している心のひとつの姿だから、「あるがまま」。そういうことであって、「あるがまま」は治す手段ではないのです。

専門レベルでは、認知行動療法との異同が問題になります。認知行動療法は症状を治す指向性から出発している。森田療法の森田療法たるところは、人間の存在の深い苦悩に関わるものであることです。第三世代の(認知)行動療法との違いは、森田療法はエクササイズではなく、生活そのものであることです。

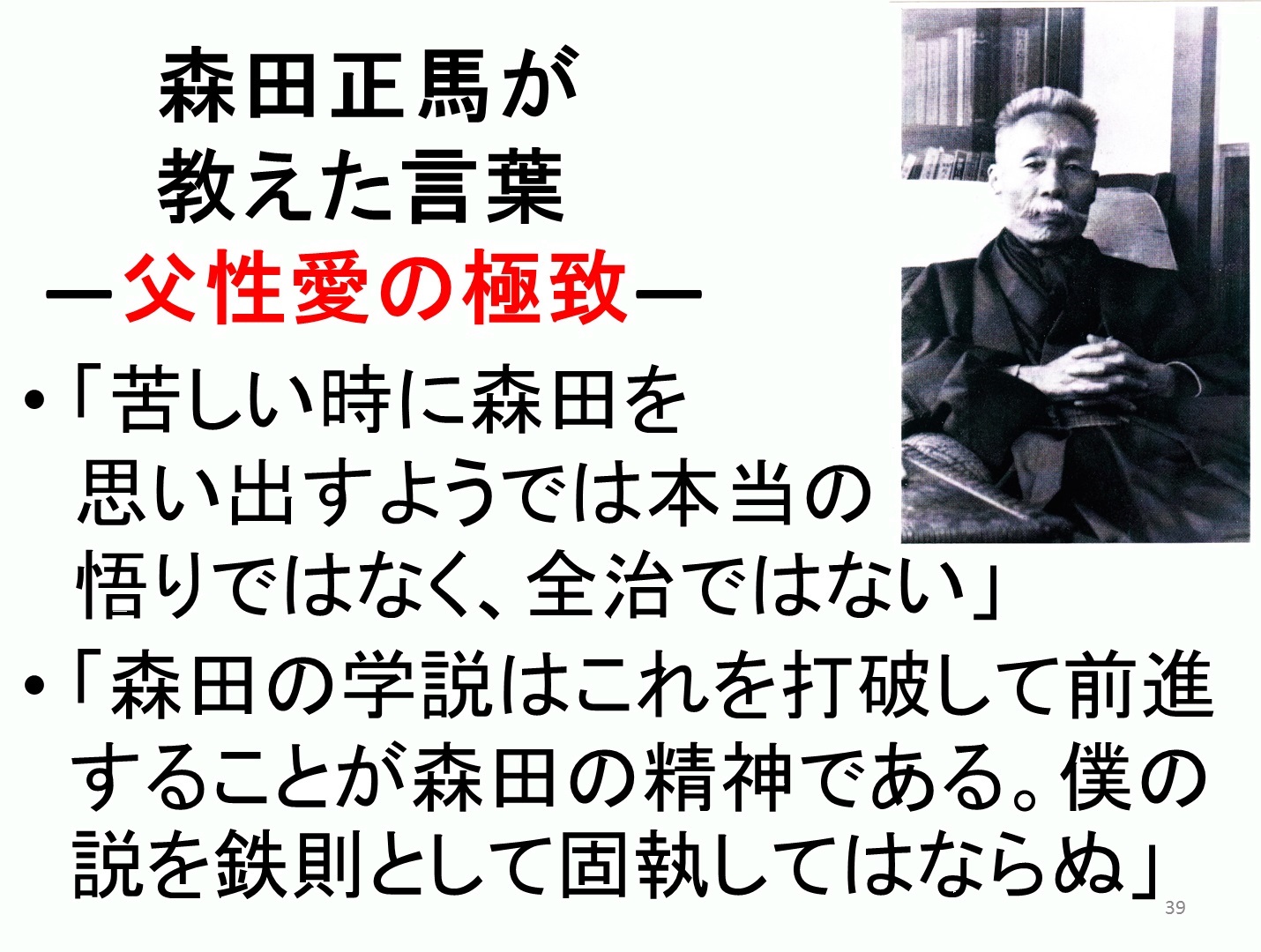

治療者が相手を薫陶する点で、パターナリズムが軸になってはいる。しかし父なる治療者を乗り越えていくのが森田療法。治療者、患者の区別なく、森田療法はみんなの自己教育。そういう大事なことが、教科書に書いていない、だから言いたいこと。

「あるがまま」と言わざるをえないけれど、言えば頭での理解になる。歌の文句の方が、感じることができたりする。1年前には「ありのまま」と歌う「アナ雪」が流行った。今年は森進一が「あるがままに生きる」という新曲を歌っている。柳の下に二匹目のどじょうがいるかどうかは、わかりません。

苦を苦とし、楽を楽として、逆らわずに生きるのが、あるがまま。古い「水戸黄門」の番組の歌にもありました、「人生 楽ありゃ苦もあるさ」。

苦に遭えば苦を生き抜くほかありません。森田療法は「生きる」療法です。

最近とくに思うことがあります。「生きる」療法を生んだ日本で、なぜ自殺が多いのか。日本人のメンタリテイは自殺に向かう閾値が低いから、森田正馬は「生きる」療法を創ったのか。とにかく自殺が多い現実を前に、私たちはどうしたらよいのかという問題がある。この場合、森田療法の専門家というものは、あまり役に立たない。ひとりの専門家より、百人の普通の人たちが、身近なところから手をつけていく方が、ずっとよい。大体、森田療法の専門家というのは奇妙なもので、それは人間の専門家というのが存在したら奇妙なのと同じです。

森田は、自分の療法は禅から出たものではないなどと言いました。そこには、わが国の医学の西洋化の中で、自分の療法が異端視されることを避ける意図が働いていたし、また参禅したけれど、公案に透過しなかった経験による禅コンプレックスを抱えていたことがあったと思われます。実際には、仏教や禅の教えを重視し、それをたびたび引き合いに出して指導したのでした。

このような森田の療法は、「自然科学」ではなかったけれど、「科学」であり、固定的な対象にならない心の流動性を科学する、「心の自然」の「科学」であったと言えます。

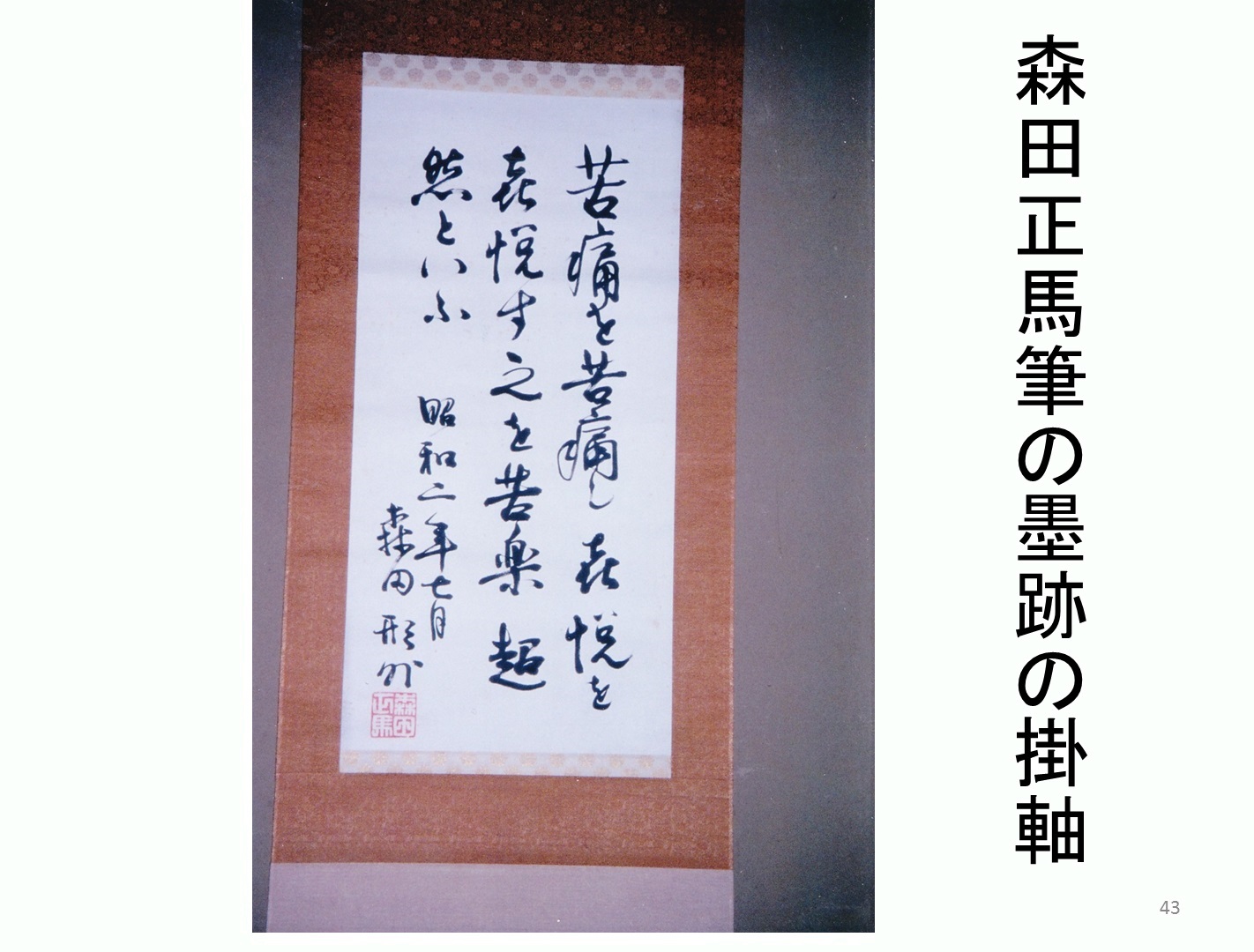

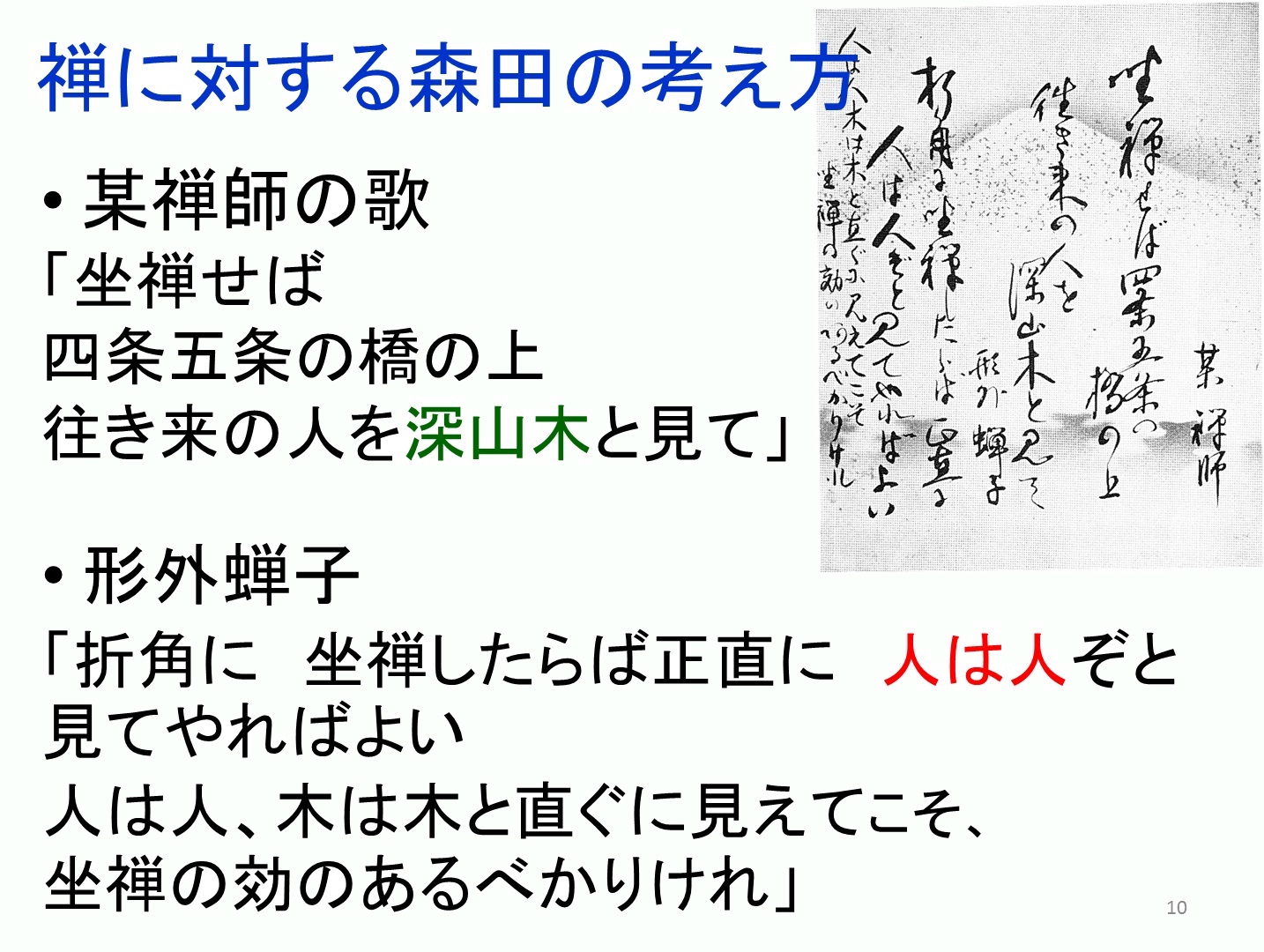

ここに森田が書いた色紙がある。判読しやすいように、そのまま画面に転記した。

まず、作者不詳の禅の古い歌が引用されている。これは京の鴨の河原で座禅をしている人物が、四条や五条の大橋を往来する人たちを見上げている構図であるとみなし得る。河原に座している修行者にとって、橋上を往き来する人たちが「深山木(みやまぎ)」に見えるという境地が詠まれているが、森田はこれを痛烈に批判している。木が橋の上を歩いているわけがない。山中で座禅を組む人が河原に来てみれば、橋上を歩く人が木同然に見えるとは、いかにも臭い衒いだという、そんな批判です。それで、某禅師をもじって、「形外蝉子」と自称し上の歌を皮肉っています。「形外」はもちろん森田の雅号。人は人と見るのが自然です。

さて俎上に載せられた禅の古歌は、二つのセットになった古歌の片方なのです。全体は同じ文句だが、最後の部分が異なり、「…深山木と見て」となっている歌と、「…そのままに見て」と言い換えている歌があるのです。後者は前者を批判しており、深山幽谷で独座しているのが本物の禅なのではない、市井で人をそのままに見る、それこそ本当の禅だという歌です。後者は、一休の作だという説もありますが、定かではありません。

つまり、形外蝉師殿は、後者の歌を下敷きにしていて、オリジナルとは言い難く、むしろパロディですが、禅を深く学んでいなければ、こんな遊び心ある禅批判はできません。森田の禅の造詣の深さと禅観が、現れている例として提示しました。

ここにまた古歌があります。これは森田正馬という人と直接関係しませんが、森田療法と深く関わります。生まれたばかりの赤子にそなわっている仏性が、成長とともに悪知恵がついて次第に失われていく。そういうことを嘆く歌です。赤子に生来的にある仏性とは、森田の言う「純な心」と同じものだとみなせます。生まれついたときから、本来誰しも汚れを知らない、純粋で真っ白で、すなおな心を持っているのです。ところが長じるにつれて、欲の世界にまみれつつ、我が肥大して、純な心は内面に奥深く押し込められてしまうのです。

森田療法はこの純な心の回復を重視します。その課題は、 失った「すなおな自己」を探す心の旅である「十牛図」に通じていくのです。

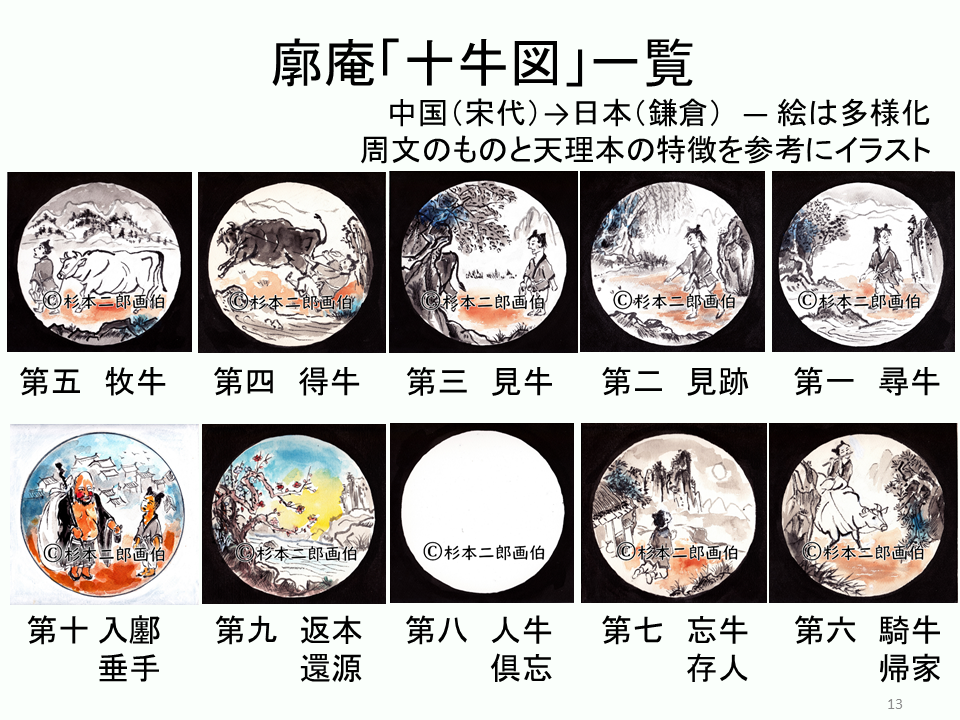

禅の「十牛図」は、自分という存在者の卑小な内面で世界一周をするごとく、心の成長の過程を辿る階梯を象徴的に図示しています。中国で創られたもので、日常生活の身近にいる動物である牛を、自分(自己)になぞらえて、自分探しをする、いわゆる「己事究明」の諸相を象徴的に描いています。

「十牛図」は中国で宋代に創られました。廓庵によるものが有名で、鎌倉時代にわが国に入り、しかし廓庵の図そのものは伝わらず不明のまま、そのモチーフに従って、わが国で複数の画家により「十牛図」が描かれたものです。そのうち、代表的なものとして、周文という人によって描かれ、それが後代に伝わったもの(伝周文)がありました。一方版画による「十牛図」も発見され、天理大学に保存されています(作者不詳)。周文の図も、天理大学に保存されている版画の「十牛図」も、それぞれ一長一短があります。そこで、両者の興味を引く点を抽出し、試みにそれらの特色をひとつに合成してみたイラストを用意しました。

この「十牛図」のイラストのシリーズには、特徴として、タネ仕掛け、ちょっとあります。分かり易いように、あらかじめそれらをバラしておきます。まず最初は黒かった牛の色が、途中から白くなること。図を囲む黒い枠が、最後の第十図では白くなること、またその第十図では初めて複数(二人)の人物が登場することです。

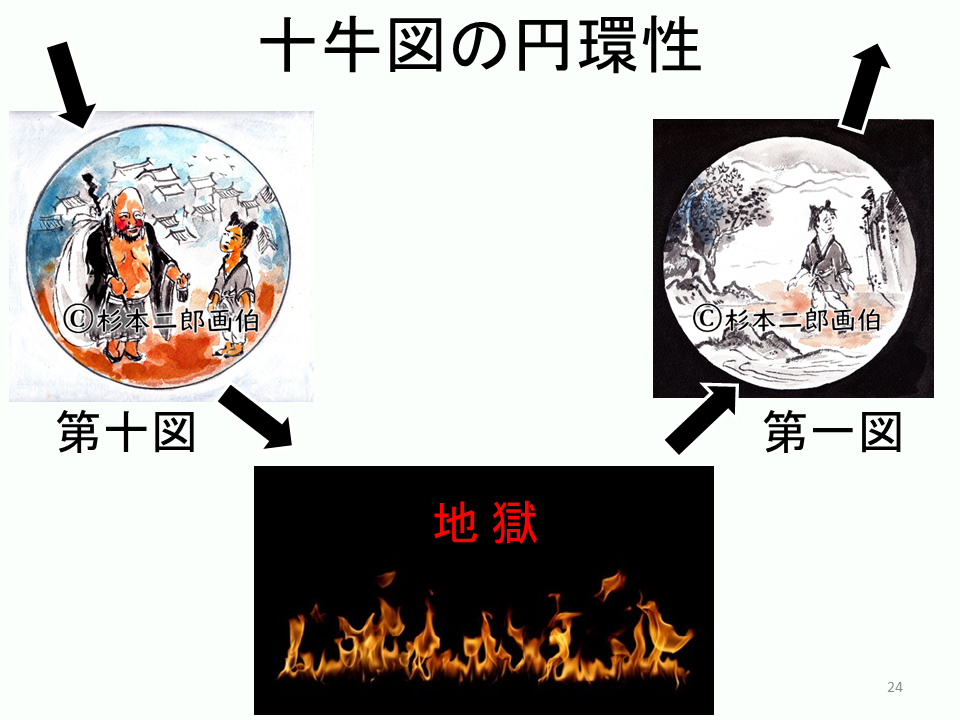

「十牛図」は心の成長の階梯を表していますが、一段ずつ確実に上に登れる階段のようなものではありません。双六のように逆戻りすることもあり、また双六のような、めでたし、めでたしの上がりで終わるものでもありません。上へ上昇した上がり(仏教で言う「上求菩提」)がゴールではなく、下界に戻らねばなりません(下化衆生)。調子に乗って下山すると、衆生の済度をするどころか、油断して地獄に転落するかもしれません。「十牛図」の入り口は、地獄を見た人の生き直しにも開かれています。底辺に地獄を置くと、「十牛図」は、下から出発して、時計のように(あるいは時計の逆周りに)ぐるぐるまわる周回のプロセスを示しているとみなせます。

自分のあり方に何も悩んでいない脳天気の人は、さしあたり機が熟しませんが、神経質のような内省性の強い人は、自己を模索します。「十牛図」の全体のモチーフは、見失った自分探し、つまり「己事究明」なのです。

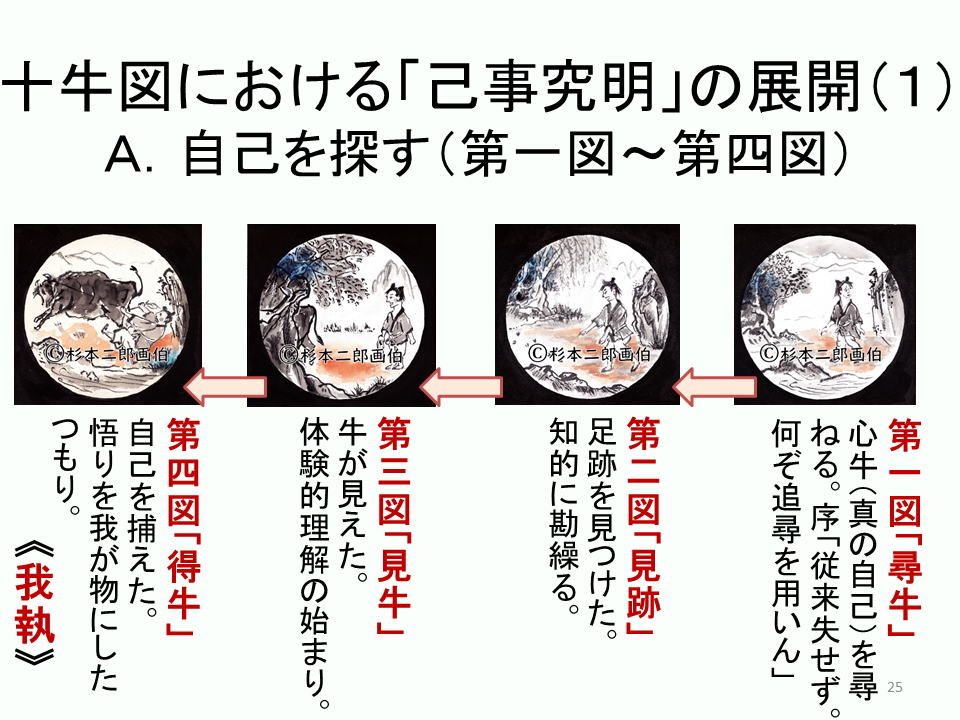

この十の図にわたる「己事究明」の展開は、大まかに三つの段階に分けることができるでしょう。

第一のステージは、「自己を探す」過程です。それは、牧童がいなくなった牛を探す様になぞらえて描かれています。第一図「尋牛」がその始まりです。「十牛図」は絵だけでなく、文章も添えられていますが、第一図の序文に皮肉が込められた言葉があります。「もともと失ってもいないのに、何でまた追尋するのだろう」と。「照顧脚下」(自分の足下を見よ)ができないのが人の性(さが)で、自分探しのお遍路が始まるのです。やがて牛の足跡を見つけ(第二図)、体が見え(第三図)、ついに暴れる牛を捕獲します(第四図)。そこでは、真の自己を捕まえたという達成感が生じます。しかし真の自己は捕捉の対象たりえないものです。黒牛を捕獲した牧童は、真の自己を捕捉したと思い、悟ったつもりの第一の夢を見ているのです。そこには我の高揚があります。牧童が達したのは、「我執」の域に過ぎません。

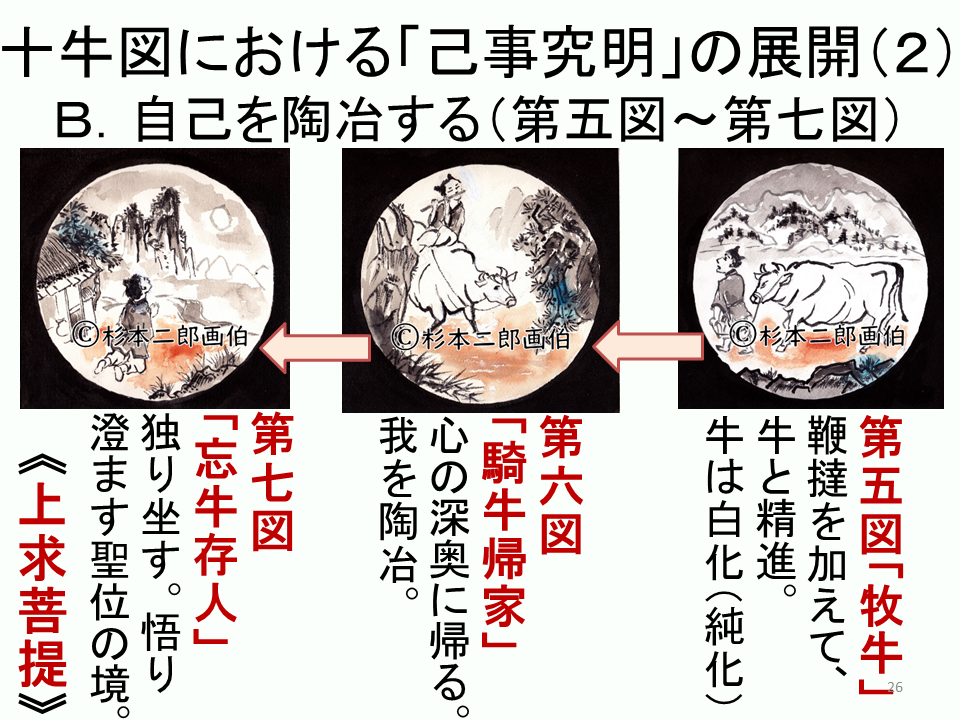

第四図から第五図の間には、長い精進のプロセスがあったと見るべきであり、第五図「牧牛」では、牛の色は「白化」しています。この図からは、「自己を陶冶する」という第二のステージになります。白く純化した牛に乗って、心の奥底へと回帰します(第六図「騎牛帰家」)。そして白い牛の姿も昇華して消えて、人牛は一体化し、清明なる月の下に、山中の庵で独座して、高踏的な悟りの境地に至ります(第七図「忘牛存人」)。「我執」という第一の夢から覚めて、諸法無我、諸行無常を知り、無を認識しているという段階にあるのです。聖位とも言われる境地です。修行を重ねて到達する「上求菩提」の域ですが、悟り至上主義的な第二の夢の中にいるのです。

次に、第八図以降が、「真の自己を生きる」第三のステージになります。ここで、いくつかの問題があらわになっていきます。第八図「人牛倶忘」で、何も描かれていない空一円相になることは、廓庵十牛図に共通です。第七図まで連綿と継続し、聖位にまで至った展開は、ここで無へと開放的に切り替えられます。無を頭で認識していた人も姿を消し、本当の無そのものになります。無は自由そのものです。無の次に、自然の本源が現出します。森田正馬が「柳は緑、花は紅」という禅語をよく引用したごとく、主客一体の「あるがまま」の姿です。

そして最後の第十図「入鄽垂手」に至って、ドラマチックな変化が起こります。入鄽垂手とは、市井に入り手を差し伸べて人に慈しみを向けるという意味ですが、図では二人の人物が描かれています。左には、布袋さんのような腹をしたメタボの人物が、酒のかめを手に、悠然としています。これこそ、自分の心牛を尋ね歩いた元牧童が、遍歴を経て進化を遂げた姿です。その前には、これから尋牛の旅に出るのかもしれない新たな牧童のような人が佇んでいます。元牧童は、上りつめた聖位の境での、悟りを至上とする第二の夢から覚め、下山して日常生活に戻ってきたのです。ただ者ではないただの人になりました。「下化衆生」の境位にあります。真の自己は、ここでメタボの人と一体になっていますが、眼前にいるしょぼくれた人が、他者として重要な役割を果たしています。他者がいてこそ自己が自己になる。相手が、下化衆生をさせてくれているのです。大所高所から降りてきた人が、上から目線で下界の庶民を救ってやるというニュアンスが、もし出ると、あまりいただけません。ちなみに森田療法にはパターナリズムの軸がありますが、それは硬直した軸ではありません。

さて、この第十図では、これまで円相の図を囲んでいた周囲の枠が黒色だったのに、最後に白くなったことに気づきます。これはどういうことなのか。黒かった枠は、壁のような仕切りがあったことを意味し、図が展開した円相は、円窓だったのではないか。壁の内側に引きこもっている自分がいて、壁に開けられた円い窓から、外で展開する自分劇場を眺めていたのではないか。第十図で、内側と外側を隔てていた壁は消えて、ひきこもりの自分は外へ出た。自分劇場を見ていた自分も同時に布袋さんになったのです。あるいは右側の牧童になったとみなしてもよいでしょう。この「十牛図」は、複雑な3Dの構造になっていたのです。

3Dの構造は、第十図において劇的に明らかにされました。暗い部屋に引きこもって、円い窓からおずおずと外を覗き、自分劇場に見入っていた自分が布袋になってしまいました。布袋さんは元神経衰弱の引きこもりだった。新たな牧童にも、また繰り返す自分探しの出発が予示されています。神経衰弱は治ったり再発したり。それが人生、セ・ラ・ヴィ です。

(前編 了)