自由を求めて生きた画家、高良真木(下) ―母娘葛藤と森田療法―

2019/05/18

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

<本稿について>

本稿は都合により、掲載が遅れましたが、連載として書き始めたシリーズの最後にあたります。シリーズの(上)は、2018年12月25日に、(中)は2月7日に掲載しました。

(上)と(中)の原稿へのリンクを、以下につけておきます。

自由を求めて生きた画家、高良眞木(上)―画家たちの真鶴半島―

自由を求めて生きた画家、高良眞木(中)―洲之内徹との不思議な関係―

♥ ♥ ♥

1.偉大なる母、高良とみ女史

戦後の昭和22年に、日本最初の女性参議院議員となって、反戦平和、女性解放の運動を進めていた高良とみ女史(1896-1993)は、昭和27年、国交のなかったソ連に渡航してモスクワ経済会議に出席し、さらに中国に入って太平洋地区平和会議に出席した。鉄のカーテンをこじ開け、竹のカーテンをくぐって、ソ連と中国への道を開いたことは、当時の日本社会にとって画期的な行動であり、その快挙はとりわけ日本の女性たちに勇気を与えたのだった。

「私が尊敬する人は、ガンジーとタゴール、親友はネールと李徳全女史」と言ってはばからなかったと伝えられる。高良武久教授夫人で、娘たちの母であったこのようなとみ女史は、日本女性の中でも、希有のスケールの持ち主であった。

♥ ♥ ♥

とみ女史(旧姓和田)の実母、和田邦子は敬虔なキリスト教徒で、婦人運動や社会運動に参加していた人であった。とみ女史はこの母の生き方を受け継いでいた。日本女子大在学中には、アジアで初めてノーベル賞を受賞したインドの詩人、タゴールが大学へ講演に来た。その際直接タゴールに接して深い敬愛の念を抱き、以後交流を続けることになった。大学卒業後、アメリカに留学して心理学を専攻し、学位を取得した。その間、ジェーン・アダムズに会い、セツルメントに代表されるその社会事業、平和運動、婦人運動に大きな影響を受けて、それがとみ女史の思想の根幹をなすことになる。母、和田邦子のキリスト教思想の影響に加えて、タゴールから薫陶を受けていたとみ女史は、アメリカに留学しても、資本主義社会の消費文明や拝金主義に染まることはなかった。

帰国後、大正12年に九州帝大医学部精神科助手となり、そこで、高良武久医師と出会った。

昭和2年、母校日本女子大学教授として迎えられ、日本社会における婦人問題の先覚者として、指導的な役割を担うことになった。また国内だけでなく、インドや中国を視野に入れ、アジアの平和運動にも関心を向けていく。

昭和4年、高良武久先生は上京して根岸病院医長となり、この年にふたりは結婚式を挙げた。昭和5年には、長女真木が誕生している。

こうして、とみ女史は妻となり母となったが、同時に日本の婦人たちの啓蒙のために指導的な活動に従事し続けた。女史は、女性と言えども、個人の解放のためや家庭の幸せのためだけに生きるものではないと考えていた。社会の半分を占める婦人が、社会のことや国家のことを考えぬことは罪悪であり、婦人が権利を獲得するのも、婦人が社会に貢献するためであると、女史は説いた。婦人解放を目的とする「青鞜」の同人らに共感を示さず、社会の人びとと分かち合う幸福を重視していた。

しかし落とし穴が待っていた。日中戦争が始まり、大政翼賛会ができたとき、婦人議員としてそこに参加し、婦人の国家的任務への覚醒を力説した。ここにおいても、社会に貢献するという女史が理想とした婦人像は変わっていないことは注目に値する。しかし、翼賛会に参加したことは、結果として侵略戦争に加担した立場となった。女史は、後にこのことを顧みて、私の生涯の最大の汚点だったと言うのだが、その償いの思いを込めて、戦後には、日中友好など、アジアを中心とする平和運動に後半生を賭けたのであろうと思われる。

♥ ♥ ♥

家族から見たとみ女史のことについては、『非戦を生きる―高良とみ自伝』(1983)の巻末に収められている、次女の高良留美子様による「『妻として母として』―内側から見た高良とみ」という一文、および『誕生を待つ生命―母と娘の愛と相克』(高良美世子 著、高良留美子 編著、2016)の高良留美子様による「解説」の文などが参考になる。以下の記述は、多くをそれらに負う。

自伝『非戦を生きる』のプロローグで、女史は昭和27年に鉄のカーテンをくぐってモスクワに入ることができた体験に触れて、述べている。「私の中にある婦人の直感とも言うべきものでしょう。どうせ人間の住む世界ゆえ、そこには婦人が、妻として母として生きている、その世界ではどんな人間でも同じ心持ちだという信念があったのです。」

自伝の文中にこのように「妻として母として」という言葉が何度か出てくるので、次女の高良留美子様が、それを姉の真木様に話したところ、「姉は最近の教科書問題になぞらえて、『それは歴史の改ざんだ』と叫んだ」そうである。娘たちから見れば、「妻として母として」という言葉は、とみ女史にはおよそ似つかわしくないものだったのである。母は子どもの教育には熱心で、羽仁もと子の思想に共鳴して子どもたちを自由学園に入れた。しかし子どもたちは母の温もりを感じたことがなかった。

家庭の主婦である以上に、社会のために目覚めよと主張したとみ女史は、指導者であるが故に家庭人に甘んじることができなかったのである。「母として」の欠如は、子どもたちを心の孤児にした。

当時の家庭内のとみ女史の姿は、歳月を経て戯画的に回想されている。「家の台所の流しの上の戸棚には、母が買い込んできたさまざまな機械や器具類が、がらくたとなってしまい込まれていた。(…)母が整理下手だったせいもあって、わたしたちは彼女が外でやっているらしい『生活の合理化』については、ほとんど信用していなかった。いやわたしたちがそれを信用しなかったのは、天井裏のがらくたのせいなどではなくて、彼女の存在そのものが、わたしたちにとって不合理そのものだったせいなのかもしれない。つまり、うっかりしているとわたしたち自身が『合理化』されてしまいそうな危険があったのである。母はわたしにとって初めての、強大な、いささか強大すぎる他者であり、愛憎の対象であり、たたかいの相手であった。」(高良留美子様の文より)。

家族から見ると、女史が大きな行動力を発揮する前後には、沈黙と沈潜に浸った「うつ」の期間があったと言われる。それは戦中に大政翼賛会への出席をやめてから、敗戦後に参議院選挙に出るまでの時期と、三度目の選挙に落選してから最晩年に平和運動に復帰するまでの時期であったとされる。それは双極性と言えるほどの気分障害だったのかどうか、わからないし、判定するスケールもない。高良とみ女史は、そんなスケールの大きな人だったのである。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

2. 森田療法家の父、高良武久先生

九州帝大医学部精神科の若き高良武久医師は、アメリカ帰りで同精神科助手になっていた3歳年上の和田とみと会った。ふたりは愛を育み、とみが九大を去って日本女子大に着任するまでの3年間、相聞歌のような詩を交わしていた(武久没後に発見されて、『高良武久詩集』として出版された)。とみの後を追うように、昭和4年に武久は上京して根岸病院医長となり、同年にふたりは結婚した。

婦人運動や平和運動を精力的に続けるとみ女史と対照的に、武久先生は、七高(鹿児島の旧制第七高等学校)の学生時代には、神経質に悩み、詩作や読書に耽っていたことのある文学肌の人であった。とみ様は循環気質だったようだが、武久先生はシゾイド的で、思想的には自由主義者であった。おふたりの間には葛藤が生じないはずはなかったのだが、森田正馬の後継者として、森田療法家となった武久先生は、家庭においても父として、そしておそらくは夫としても、「あるがまま」の生活を送っておられた。

しかし留美子様は『誕生を待つ生命』の「解説」文の中に、「父の淋しさ―尺八とヴァイオリンの合奏」という小見出しで、姉の真木が小学五年生のときに書いた「音楽」という作文には父の淋しさが滲み出ている、と書いて、その真木の作文を掲載しておられる。少し長いが、家族のことが伝わってくるので、そのまま引用させて頂く。

♥ ♥ ♥

「父は古くから音楽、殊に日本音楽というものにしゅみがあった。それで尺八を前から愛し、六段等の名曲も吹く位に成って居た。又自分で尺八を作り月夜にバルコニーで物静かに千鳥などをひいて心を慰めていらっしゃった。それで私にことを習わないかとおっしゃり、何やらつづけ字の経文の如き字の尺八のふを一生けんめいに教えて下さった。が私にはそういう物をあつかう才能が無いがため二ヶ月位つまらないつまらないと思いながらもやっとおぼえたのは六段の初めの方だけである。それ程父は母のげいの無いためか、さみしがって居らっしゃった。

ところが私も学校でヴァイオリンを習い始めて早くも一年をへて今ではどうやら十ぐらいの歌もひけるようになり、ふしを知って居る歌はつっかえつっかえひけるようになった。私は無しょうにうれしくなり毎晩々々おけいこのほかにいろいろ知って居るうたをひいてみる。

すると父が尺八をもって出て来て、「まきちゃん。大分君ヶ代がひけるようになったね。一つ尺八をあわせて見よう。」といっていろいろの民間にはやる歌を集めたふを持って来て引き出す。ところが私の方は下からひき出したが父の方ではファからひき始める。まごついて又初めからファで出始めた。つゆのしとしとふる中にこの二人の奏する音のながれが雨の音に入りみだれて美しくちょうわする。

後から後からいろいろの曲をひいたがヴァイオリンと尺八の音は兄弟でもあるかのようにちょうわして、しめった室にひびく。そうしてその音の中には他人にはわからない父子の愛が互いにむすびあってゆくような何となくなごやかなものが二つの楽器の間を往来して居た。又音楽に熱中する父の顔はいつになく赤らみ目がかがやいて居た。父は一個の医者としてよりも、一人の芸術的な才能にとんだ人だと自分でおっしゃった言葉が今さらのように思いうかんだ。雨ではあるがまどから半月があわく光って居る。緑のつたがわずかにゆれる程のささやかなかぜ。白くけむる雨がつたの葉にゆめのように光って居る。

音楽はやんだ。父と私はにっこり笑った。そうして二人共ほほえましく語らいながら楽器をしまった。そうして互いに「おやすみなさい」をいってわかれた。しかし父のあの顔はおそらく私が音楽をするたびに思い出すであろう。(おわり)」

♥ ♥ ♥

武久先生は、家族に対して責任感の強い人だった。ときには子どもたちの前で母の悪口を漏らしたが、最後に必ず付け加えた。「しかし、お母さんにはどこか人並みはずれたところがある。人のできることはできないが、人のできないことをやるところがある」と。

残念ながら子どもたちに対して、すべてにわたっての理解者たりえなかったが、決して矯めることをせずに、自由な成長を見守った父親であった。

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

3. 高良真木の歩んだ道―自由を求めて―

1) 原体験―母なるものの不在―

長女の真木が生まれたとき、母親のとみは母乳が出ず、近所に住んでいた南原繁氏(政治学者で、後に東大教授、東大総長)の夫人に母乳をもらったそうである。それは仕方のないことだったろうし、また生みの親自身も母乳が出ない寂しさを、その分だけ我が子との相互の愛着に振り向けることはできたはずである。だが、婦人たるものは妻として母として生きる以上に、社会のために生きねばならないというイデオロギーの持ち主であったとみ女史である。実際に、とみ女史の育児がどのようであったかはわからない。

妹の高良留美子様によれば、母は自宅に不在がちであり、幼児期から妹は母代わりのような姉の後ろについて歩いていたという。また、留美子様はその姉の幼い頃の人形遊びに、彼女の原風景を見たという記憶について書いておられる。幼い真木様は、手足がもげて頭と胴体だけになったセルロイドの人形を布でくるみ、着替えさせては大切に可愛いがり、人を寄せ付けず、人形とふたりだけの世界に入り込んでいた。それが孤独な姉真木の原風景であったというのである。

人形は、いわばイマジナリー・コンパニオン(想像上の仲間)であった。妹が見たその風景は、本人にとっては、母なるものの不在の中で、人形と共にいたわりあう夢想的な世界を形成した原体験であったろう。そして、真木様の内面に秘められたそのような中間的な体験領域は、やがて絵画へと向かっていったのであろう。

♥ ♥ ♥

2) 母からの解放を求めて

自由学園在学中に終戦を迎えて、真木は昭和21年に日本女子大学附属高等女学校に転入学した。14歳だったそのときに反戦思想を書き綴った作文が、晩年に見つかっている。「我々は戦争の子であった。生まれて以来十数年というものは、我々の父母の時代によって日本が侵略主義の道を邁進していた時代だった。…」母のゆかりの日本女子大学の附属高女に入りながら、親の世代を突き放しているような文章であり、多感な少女の正義感が読み取れる。

昭和22年には東京女子大学外国語科に入学し、昭和24年に渡米して、インディアナ州のクエーカー教のカレッジに転入学した。母に強く反発していた真木は、後に妹留美子様に、母から離れるための留学だったと語っている。真木の最晩年にインタビューをした早稲田大学の新保敦子氏によれば、「母親から一番遠いところへ留学」したかったと真木は言ったそうである。母はプロテスタントのクリスチャンだったのに対して、やや信仰の流れの異なるクエーカー教のカレッジを選んだとは言え、母の足跡をなぞるようにアメリカに留学し、キリスト教のカレッジに学んだことが、母親から「一番遠いところ」へ行ったことになったのであろうか。

卒業して昭和27年に帰国し、翌28年には真木はコペンハーゲンで開催された世界婦人大会に母と共に参加した。途中で母や真木は、浜田糸衛を団長とするグループに入り、中国やソ連などを訪問している。続いて真木は一行と離れ、パリで美術留学の生活に入り、昭和30年に帰国した。

しかし昭和32年には家を出て、浜田糸衛の宅に転居した。その後真鶴の別荘に移り住んで、そこで浜田と生涯にわたる長い共同生活を送ったのだった。

母から一番遠いところへ行くために、母と同様にアメリカに留学し、母と共にコペンハーゲンや中国に行き、しかし母に反発し、母の同志で日中友好活動をしている浜田糸衛に心酔して、浜田と思想と行動を共にしたのだった。母からの解放を求めながら、解放されることはなかったのである。心中においては母なるものを希求し、そしてその不在ゆえに反発し、母なるものへの両価性を生き続けていたのであろう。

♥ ♥ ♥

3) 絵画と日中友好活動

パリ留学時代の真木の絵は、孤独で幻想的で実存的な画風だったと言われる。ところが、昭和30年に帰国してから、たとえば山並みの上に赤い太陽が張りついて、実体のない空虚の中で出口を探して彷徨している自分の分身を描いているような、不思議な絵を描くようになり、やがて自然を対象とするリアリズムになっていった。しかしリアルを越えて自然に執着するような絵であった。木をみつめ、木と関係している―。原田光氏(岩手県立美術館長)は、『高良真木画集』に寄せた文章の中で、そのように評している。木をみつめ、木と関係している。洲之内徹もそのような絵に心をそそられたのであろう。高良真木にとって、自然とは何だったのか。

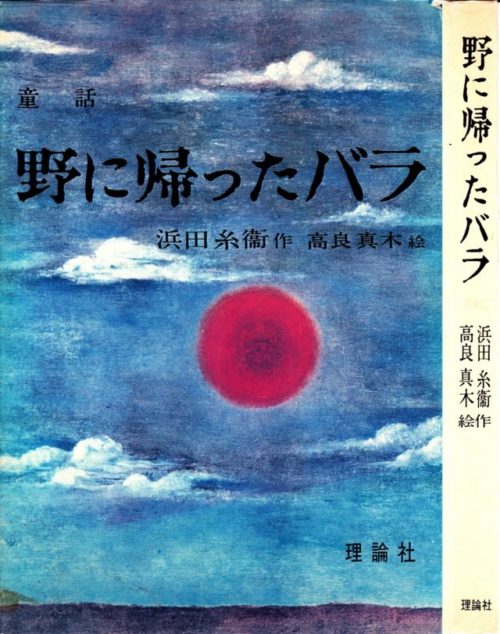

真木にとっての自然は、日中友好の活動家で、童話作家でもあった浜田糸衛の童話に添えて描いた自然の絵と同じものであった。浜田糸衛は、戦前に京都の被差別部落で働き、上京して生田長江に師事してセツルメントで働き、満州に渡っていた時期があり、戦後は筋金入りの社会運動家として活動した人である。童話作家としての一面を持ち、同居していた浜田を、真木は尊敬し、昭和35年に出した『野に帰ったバラ』という童話の表紙絵や挿し絵を、初めて引き受けることになった。そのあらすじを簡単に紹介しておく。

高度経済成長で町が病み、自然が壊されている時代の話。町から離れた自然の中の沼のあたりでは、沢山の生き物たちが平和に暮らしていた。あるとき、バラの化け物が現れて、トゲでガマの腹を刺した。しかし化け物は疲れきって沼のそばで倒れていたので、ドクダミ先生が診察に行った。ブリリアント・プリンセス・ローズという傲慢な名前で、指に金剛石をつけたこのバラは、心の傷から病気になったのだとドクダミ先生は診断する。そして太陽から不思議な力をもらい、夜空の星屑に金剛石よりも美しい魂の輝きを見たバラは、指にはめていた石を捨てた。彼女は普通の野バラとなり、自然の中で素朴な歌を歌いながら、子どもたちを育てる仕事をして歳月を重ねていくことになった。

何という美しい、そして恐ろしい話であろう。浜田の創作に付き合い、表紙絵や挿し絵を描いた真木は、この本の初版が出た十数年後の新装版の「あとがき」に、バラのモデルは私であったことに気がついたと書いている。そしてそのことを受け入れて、「自然に帰る」ことの重要性について述べている。実際、彼女は浜田の影響の下で、日中友好活動に取り組み続けたのだった。文革の指導者、毛沢東を太陽として仰いで自然と共生しながら中国の農民が描いている下手な絵に憧れ、国内では、新潟の自然の風景とその中で生活している人たちを描いた佐藤哲三の絵に共感したのだった。

真木は母に反抗しながら、母と比較にならない本物の左翼活動家の浜田によって、家出を正当化されたのである。もちろん責任は本人にあるが、浜田にこそ責任はあろう。『野に帰ったバラ』は、免疫に欠ける真木のような人を洗脳するという意味で、残酷童話であったと思われるのである。

♥ ♥ ♥

4) あるがまま―真の自由へ―

高良武久先生は、とみ女史がクリスチャンであったためもあろうが、無宗教の立場を取り、自由なコスモポリタンを自認しておられた。森田正馬は仏教思想に通じ、禅語もよく引用したが、高良先生は療法から仏教の教えや禅語をなるべく除いて、新たな概念や用語を取り入れ、療法を整理なさったところがあった。しかし「あるがまま」という言葉を療法の中心に据えておられた。「あるがまま」は放恣、放逸と間違われやすく、分かり難いところがあるが、本来は仏教や禅の思想によっている。原始仏教における「如実知見」に当たるし、禅においては無数の表現がある。高良興生院の作業室に「正受不受」と書いた文字が掲げられていたそうだが、これは「あるがまま」に相当する禅語である。真宗なら「自然法爾」も同様の意味を持つ。

武久先生の長女として、真木は森田療法をどのように捉えていたのだろう。「あるがまま」に生きていたのかどうか。彼女の生涯においては、母の支配から解放されて自由になるという大きな課題があったが、さらにそのような自由にとらわれて、一層不自由な生き方になっていたのではなかったか。

自由には、なにかの束縛や支配から解放される自由と、なにかに向かっての自由とがある。これに対応して英語には、liberty と freedom のふたつの用語がある。真木は liberty にとらわれて、freedom を生きることに気づけない隘路を歩んでいたようであった。

「あるがまま」に生きることは、自堕落に生きることではなく、二項対立的な対象の束縛から逃れて自由奔放になることでもない。禅における自由は、freedom に相当する。しかも字義的には、「みずからに由る」よりも、「おのずから由る」と理解できる。すなわち、固定されない自己のままで、作用していることが自由なのである。それが「あるがまま」であり、freedom の自由であり、森田療法的な生き方なのである。

しかし、人間にはそれぞれの人生がある。森田療法の大家の長女であることを承知の上で、真木という人が、自分の尊厳において選択した生き方を、これ以上評することはできない。

真木は浜田糸衛と共に真鶴の別荘に住んでいたが、敷地内には母とみ女史のための建物もあった。母の晩年の、介護を要するようになった数年間は、真鶴で真木が進んで介護をしたのだった。積年の母と娘の葛藤がほどけた数年間であったろう。

平成5年に、とみ女史は召され、平成8年には武久先生が逝去された。その後、平成14年に真木は真鶴に共生型住宅(木の家)を建設し、「真鶴共生舎<木の家>」の運営を始めた。自然、人々、社会との共生の場を謳ったが、場所の不便さのため、入居する人は少なかったようである。少なくとも真木は、尊敬する浜田糸衛をそこで最期まで看取ったのだった。数十年間にわたる奇妙な女性同士の同居生活であった。浜田の方の責任を、私は改めて思わずにいられない。平成22年に浜田が没して、翌年の平成23年に真木も静かに世を去った。真の自由の行方はよくわからない。

新保敦子氏によると、「真木の葬儀の時に、高良留美子が語ったエピソードによれば、真木にはアメリカで結婚しようとしていた恋人がいたが、結婚できず、真木が息を引き取る直前に、留美子は初めて、その人の名字を教えられた」というのである。戦後のことであるから、一旦帰国しても国際結婚はできたろうにと思うのだが、悲劇のヒロインとして人生に幕を引かれたようにも感じ取れる。人生というものは、おそらく辻褄の合わないものなのだろう。

< 主な文献 >

・ 高良留美子 : 高良真木という人. 『高良真木画集』求龍堂, 2010

・ 岸見勇美 : 『高良武久 森田療法完成への道』元就出版社,2013

・ 新保敦子 : 日中友好運動の過去・現在・未来―高良真木のオーラル・ヒストリーに依拠して―. 早稲田大学大学院教育学研究科紀要,第22号,51-66,2013

・ 高良とみ : 『非戦を生きる―高良とみ自伝』ドメス出版, 1983

・ 高良美世子,高良留美子『誕生を待つ生命― 母と娘の愛と相克』,自然食通信社,2016