「森田療法における『自然』と『体験』について」

2017/04/28

去る4月23日、第6回関西森田療法研究会でのシンポジウムにおいて、総括的立場から発言した際のスライドを以下に提示し、説明を再現して書き添えておきます。(「お知らせ」欄参照)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

シンポジウムにおけるそれぞれの御発表への感想もありながら、むしろ全体に通底する基本的な問題を提起することで、総括に代えさせて頂くこととする。

このシンポジウムでは「体験」について論じておられる。そこでコメンテーターの自分も、体験を紹介し、指名して頂いた立場について述べておくのがよいかと思う。

かつて反精神医学の嵐が吹き荒れ、大学における精神科の医局講座制は解体へと向かっていった。そのうねりに翻弄された世代のひとりであるが、研修には恵まれず、また研究を罪悪視する風潮の中で、大学外の精神病院のいくつかに勤務することを余儀なくされ、旧態依然とした精神医療に浸かる年月を過ごした。いわゆる社会的入院の患者さんが多かったし、また慢性期の病勢が進み、生涯を病院内で過ごす運命にある人たちが多くいた。反精神医学の運動が、この人たちに対してどれだけの福音になるのか。活動する精神科医師の中には、挫折して自殺した人もいた。私は積極的な活動をできないノンポリだったが、治療効果を上げることが困難な精神障害の人たちを前にして、日々の臨床に虚しさと無力感を感じて、疲弊が募っていった。そんな悩みを、ある先輩に相談したことがある。「それを言う時は辞める時や」と先輩は答えた。燃え尽きた自分は、先輩に言われたごとく、精神医療の第一線から退いた。そして心身医学の領域に身を転じた。

自分は入局当初から、精神だけでなく、心身を一体のものとして捉える心身医学への関心を持ち続けていたという事情もあった。しかし今にして思えば、自分が燃え尽きたあの精神医療の第一線にこそ、森田療法があった。来る日来る日を病棟の中で過ごしている精神障害の人たちに、それぞれの人生がある。治療者は、その人たちと「同行」するという貴重な役割を負う。そこに本物の森田療法があったのだ。最近になって、つくづくそんなことに気づき、忸怩たる思いでいる。

とにかく、私は新たに心身医学の領域に入っていった。と言っても、心療内科というようなものは九州大学にしかなかった時代のことである。全人医療的な診療に従事できる医療機関として、京都市内の逓信病院の健康管理科に勤務した。NTTになる以前の電電公社の病院である。全人医療と言えば聞こえはよいが、絶えずどさまわりのように、あちこちの電話局を巡回して、健康診断や、疾病を有しながら職場で勤務している人たちのケアなどを行った。医師の仲間たちからは、このような仕事は低く見られて、肩身が狭かった。心身医学の勉強のために九州大学に通ったこともある。しかし、九大の心療内科の池見教授は、大学の中で全人医療を唱え、一方で心療内科をさらに専門的に細分化しておられたので、驚いた。寂しい思いをしながら、自分はそれなりに、逓信病院で電電公社の職員として、7年間、全人医療に従事した。

そして、逓信病院に勤務しながら、近くにあった三聖病院に、昭和49年から、非常勤で勤務させてもらうことになった。その後、フランスに心身医学や精神医学を学んだが、それを機に、わが国の森田療法を再認識することになった。

帰国後、日本IBMの野洲工場の嘱託精神科医師として呼ばれて、16年間これを続けることになった。バブルの頂点から、翳りが見えだし、リストラが始まり、社員の労働条件は厳しくなるばかりだった。精神疾患の人たちの休養や復帰、勤務の仕方などについて、組織や上司や本人との間で調整をはかる役割を負った。外部の精神科主治医から出される診断書を受け取る立場にいて、外部の医者が書く無責任な診断書にはうんざりした。会社内で患者さんが置かれている現実を直視して判断せねばならず、それこそ、事実唯真に基づく健康管理に従事した。電電公社と日本IBMでの経験が、自分をリアリストにしてくれたと思う。それが自分なりの森田療法につながっている。

なお数年前から、関西森田の会の方々と交流させて頂き、そんなご縁でこのシンポジウムに参加させて頂く巡り合わせになった。

森田療法がどのようにして成立したものであったかを、まず簡単に振り返っておく。

呉 秀三の著書で、あまり注目されていないもので、大正5年に刊行された『精神療法』がある。コピーを入手して持っているが、奥付が見つからず、発行所がはっきりしないので、私家本かもしれない。同じ時期に、呉は精神障害者の私宅監置の実況について調査して、発表しており、この重要な業績の陰に隠れて、『精神療法』はあまり注目されなかったのであろう。この著書で、呉は東西の様々な精神療法を網羅的に紹介しており、安静療法、隔離療法、そして安静療法については、褥臥から作業に移行させることに触れている。

森田は、主にこの呉の『精神療法』の影響によって、自身の入院療法を構造化した可能性が高いと思われる。

そこで、森田の療法の特色を振り返ってみたい。森田自身は、「余の特殊療法」と言っていただけで、療法の名称をつけていなかった。便宜的に「森田の療法」と自称したことは、あるにはある。「の」を取り除いて「森田療法」になったと言えなくもない。ともあれ、後世の人たちによって「森田療法」と呼ばれるようになった。これは実に厄介な名称である。まずは、森田の直弟子たちや後進たちの森田に対する思い入れ、つまり転移が丸出しになっているがごとき名称である。またこの療法に関心を抱く後世の人たちは、「森田療法」という名称にまつわりついているエディプス・コンプレックスか阿闍世・コンプレックスのような類いの呪縛を、多かれ少なかれ感じ取って、戸惑いをおぼえざるをえないのである。このような転移や呪縛を取り払って、この療法の基本を考え直す必要がある。

森田は、余の特殊療法と言っただけでなく、「自然療法」であり「体験療法」であると言った。「自然」と「体験」をこの療法の中心に据えていたのである。

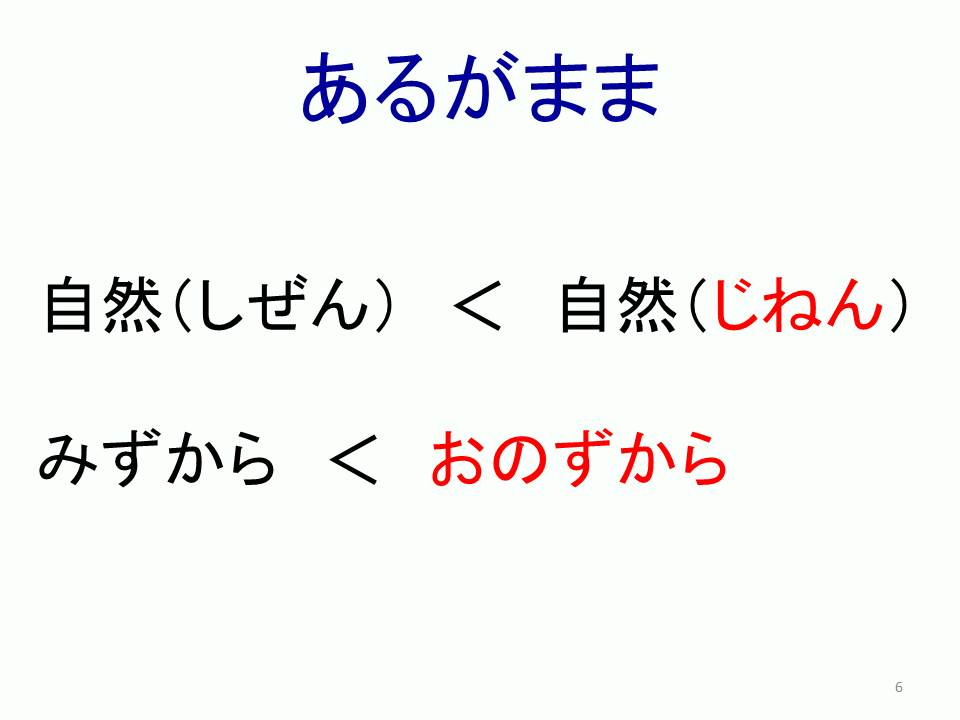

「自然」は「しぜん」とも「じねん」とも読めるが、「自然」について、少し整理しておきたい。

森田は、人間社会には、農村的な生活者である恒心階級と、都会的な生活者である虚栄階級とがあり、前者の方が人間らしくて健全であるとみなした。しかし、療法において、必ずしも農村や野外の大自然の中に出ていくことが不可欠だと考えていたのではなかった。森田は東京のど真ん中で開業し、患者さんを連れて浅草へ映画を観に行ったり、朝市で野菜の屑を拾ったり、乳母車を押させてマーケットに買い物に出かけたりした。

自然というとき、まずそれは森羅万象的な宇宙的現象を指す。マクロコスモスからミクロコスモスまで、すべてがここに含まれており、人間の心身も生物学的、脳科学的に見る限り、このような自然の一部を構成している。マクロからミクロまで、すべてが自然科学の対象としてある。一方主体の生き方を問題にするとき、西洋では、神の被造物として、人間対自然の対立の歴史があった。しかし東洋的日本的な自然観には、客体としての自然と主体としての人間の心を一体として融合的に捉える優れた叡智がある。とりわけ日本文化には、自分の情感を自然の風物に投影するほどの精神的風土がある。そこにある湿っぽさは日本的に過ぎるけれども、禅や仏教の教えも、森田療法における教えも、基本的には、そのような自然観に通じる。このような自然は、「しぜん」と言うより、「じねん」と言われるものに当たる。外界も自己も、すべてが一体になって「あるがまま」にあるのである。

日本的自然観では、人間は自然(しぜん)の中に包摂されており、主体としての人間も、自然(しぜん)の中に生かされて、生きている。自然(しぜん)と人間との対立はなく、すべては「おのずから然る」のである。

大徳寺の開山の大燈国師は、その歌の中で、自然に落ちている雨垂れをそのまま感じている状態を「おのずから」と言った。鈴木大拙はこれを「あるがまま」と解し、“as-it-is”と訳して、アメリカに紹介した。訳語の適否はあろうが、西洋的自然観との相違が表現されている。

西洋的世界観においては、外界の自然と、能動的にみずから生きる人間が二極化しているが、東洋的ないし日本的には、自然(じねん)の世界の中に、人間は能動と受動の区別を超えて、生きている。その、おのずからなる姿が、「あるがまま」である。

森田の指導を受けて、在野の教育者となった和田重正先生は、神奈川県の南足柄郡の山中に、寄宿教育塾「一心寮」を設立して、学校ではできない生活体験を生かす教育を推進された。大自然の中に包まれた寮での、さらに野外での貴重な体験があった。とりわけ「かくあるべし」という道徳教育がまかり通った時代には、このような環境での生活の体験は、子どもの欲望を自由に伸ばすために、極めて有用であった。

これは単に都会を出て、転地をして大自然に触れることが不可欠であるとするような思想に基づくものではなかった。

神戸女学院大学教授(現名誉教授)の松田高志先生は、和田重正先生の教育を継承して、奈良県御所市で「関西くだかけ農園」の活動を昨年まで継続された。農業の生産に実地に従事する体験を重視して行われたのであり、いたずらに野外に出ることを至上とする思想に拠って行われたものではない。

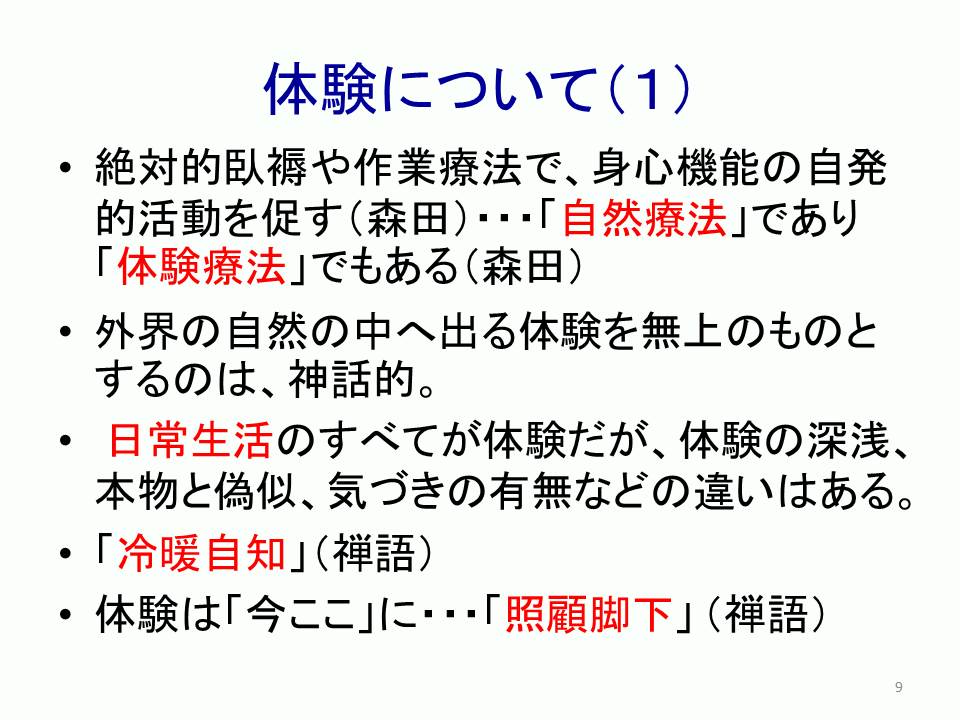

森田は、自然と体験を、不可分のつながるものと考えていた。絶対的臥褥を経て作業にいそしむ中で、心身の自発的活動が促進されるのが、「自然療法」であり、「体験療法」でもあった。

野外へ出る体験が無上であるのではない。必要次第で外にも出て行く。

日常生活のすべてが体験である。しかし体験は個別のものである上に、その質は常に同じというわけではない。見れども見えず、であったものに、あるときハッと気づくことがある。

とにかく、物事は体験しないと始まらないことが多い。そして体験は、いつも今ここにある。今に生きる、あるいは今を生きることが大事である。

「今ここで自分の足もとを見よ」という「照顧脚下」の禅語が、三聖病院の玄関の下駄箱のそばに掲げられていた。スリッパを揃えて置きなさい、という意味にしか受け取れなかったようだ。三聖病院のスリッパ伝説のひとつである。

その三聖病院には、しばしば外部から体験入院をしに来る人たちがいた。国内からは、心理系の人たちが主だったが、そもそも院長をカリスマ視する先入観を有していて、体験入院の動機に偏りのある人が多かった。外国人が体験入院を希望することもあったが、禅のイメージを先に膨らませてやってくる。そのような体験入院は、いわば邪道で、体験入院でなく、必要に迫られての入院体験の方が、ずっと本物なのであった。つまり、やむにやまれず入院なさる患者さんたちこそ、本物の体験をなさっていたのだが、その人たちの体験とて、個人ごとにさまざまであった。体験とはそういうものなのである。

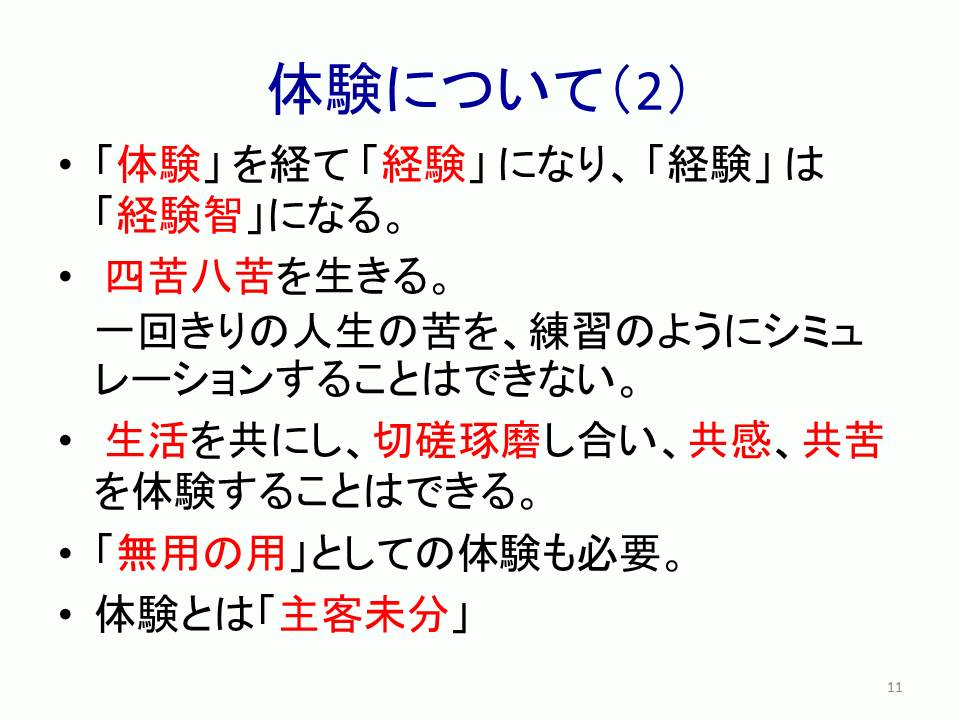

そして「体験」を経ることで「経験」として身につき、さらに「経験智」と言うべき智恵のようなものが深まることになる。

仏教が教えるごとく、人生には四苦八苦がある。苦を生き抜くことが森田療法の智恵であり実践である。仏教的に言えば、森田療法は、「苦集滅道」という「四諦」の療法である。

体験が重要だからと言っても、一回きりの人生における苦を、練習のようにシミュレーションすることはできない。究極の体験は、個別のものでしかない。擬似的な体験訓練としては、集団で生活を共にして、切磋琢磨し合い、共感や共苦を体験することはできるだろう。たとえば禅寺での修行生活はそのようなものかもしれない。樽にたくさん芋を入れて洗えば、芋は角がとれて丸くなっていく。集団生活の中で、社会性が涵養されるようなものである。

まあ、あれこれやってみればよい。一見無駄な体験のようなことも、案外役に立つのかもしれない。「無用の用」である。

結局、体験とは、主客が分かち難い一体になる事態のことである。ちなみに森田療法が認知行動療法と異なるひとつの局面は、体験の試行錯誤を繰り返す中で、その効率性をその都度主体に認知的にフィードバックするかどうかの点にあり、森田療法ではそれを急がず、経験がおのずから深化するにまかせるところに真骨頂があるのではなかろうか。その方が本当に智恵として身につくのである。

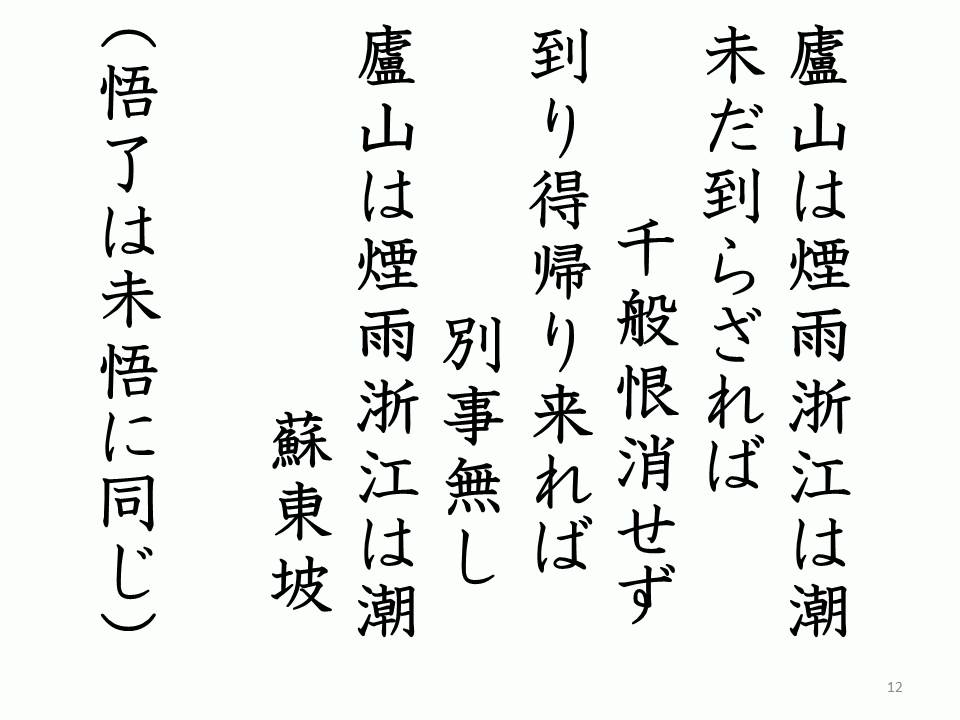

蘇東坡の有名な詩で、森田は色紙にも揮毫しているし、日頃からこれを教えていたようだった。

幻想の域にとどまっていたものがあったが、それを実際に体験してみたら、格別にどうということはなかった。同じ自分だが、幻想が経験に変わった。悟りの前後もそんなものであると言われる。

森田療法はまた、家庭的療法でもある。それは森田自身がそのように自負したところである。しかし客観的に見ると、自然療法であり、体験療法でもある療法を、自宅を入院の場として実施したから、家庭的療法の構造になったものと思われる。瓢箪から駒が出たようだけれど、森田療法ならではの妙味がここにある。

厳父あるいは師としての治療者がいるパターナリズム的関係を軸として、慈母的な人が介在して、治療構造を支えている。入院している者同士の人間関係もある。これは、わが国の古典芸能の分野でみられた徒弟制度的な内弟子制に似ていた。そのような家族的構造の中で、人間的な育成が行われたのであった。森田が自分の療法は人間の再教育であると言ったゆえんである。

さて、療法の根本のところに今一度立ち戻ってみる。

この療法は、本来人間には、心身の活動が自発的に発揮される働きがあることを、基本に据えている。

森田は、恩師の東大病理学の三浦守治教授が、およそ病の療法は自然良能を幇助するところにあると語った言葉を重んじ、これを継承したのであった。幇助するとは、余計なことをして邪魔をせず、見守り、励まし、同行することなのであろう。

自然良能を生かす治療観は、優れて東洋的日本的な智恵に拠っている。

森田療法は、やはり禅や仏教や日本的東洋的思想との関係が深い。

森田は、自身の療法と禅との関係を否定したが、それは一部の禅者の思想や人格や、また制度的な弊に対する反発であったようだし、かつ医学者としては、自説に科学の装いを凝らす必要があったからであろうと推測される。

「あるがまま」という仏教的な基本思想に加えて、「煩悩即菩提」(大乗仏教)を引用しつつ、それを自分なりに言い換えて「煩悶即解脱」という熱心さである。また、禅の悟りはわからないと言いながらも、自身から見た「悟り」と、「治癒」とを同一視している。火花を散らして働いているというような動的な状態がそうなのである。

禅では、「気に入らぬ風もあろうに柳かな」という博多の僧、仙厓義梵の句にあるように、しなって折れずに生きることを教えている。

近年、マインドフルネスの研究者として知られるカバット・ジンは、“You have to be strong enough to be weak”と言っている。

最近ようやく西洋で resilienceレジリエンスという力が注目されるようになった。これらは東洋で古くから重視されていた自然良能のことにほかならない。

森田療法の本質は、およそここまでに言及したが、繰り返して見ておく。

マクロコスモスからミクロコスモスまで、森羅万象としての自然は、人体をも含んで、自然科学の対象となる。しかし、主体としての人間は、自然(しぜん)の中に包摂されているあり方を、自然(じねん)と受けとめ、あるがままに生きるだけなのである。森田は、禅語を頻繁に引用したが、森田自身の言葉の方が、療法の本質を表している。曰わく、「自然に服従し、境遇に柔順なれ」、「事実唯真」である。

また森田療法は、神経質や神経症の療法であるより以上に、人生の四苦八苦という、深い存在の苦悩への療法である。諦観を必要とするが、あざなえる縄のごとき苦楽のある人生を、自然良能を発揮して生きるのみである。

森田療法は、心に対する自然科学ではなくて、「心の自然」に対する科学なのである。

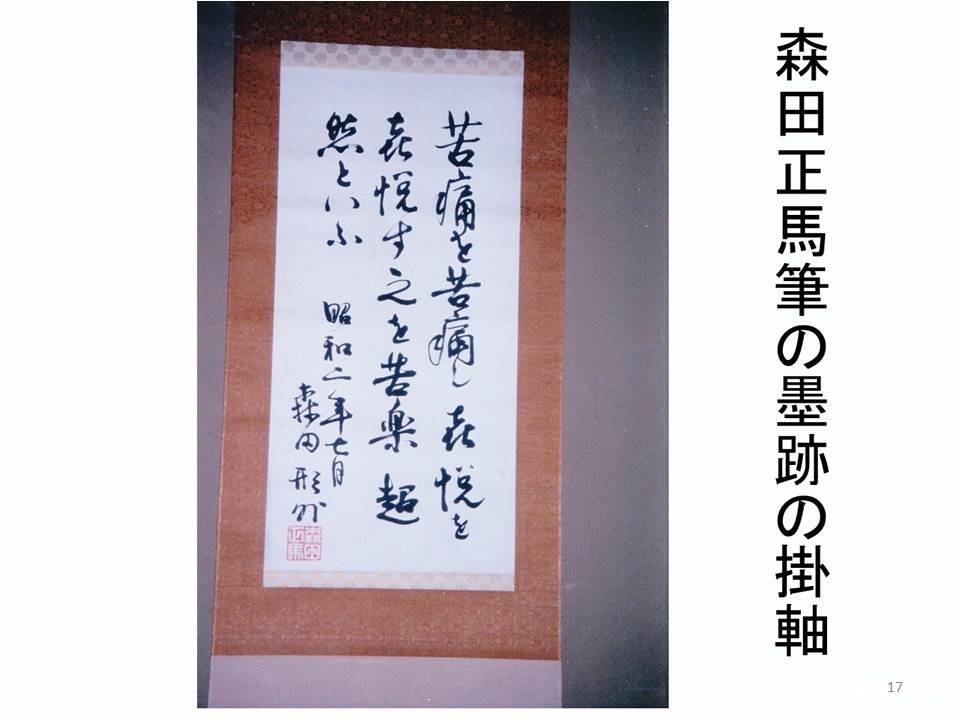

「苦痛を苦痛し 喜悦を喜悦す 之を苦楽超然といふ」。森田正馬筆の墨跡である。苦と楽は、剥がし難い両面であり、それぞれになりきりながら生きるのが、人生であると教えている。

以前、ある皮膚科の老ベテラン医師から聞いた寓話のような話を思い出す。

仏教で言うなら、「応病与薬」である。「人を見て法を説く」、あるいは「対機説法」という教えにも通じる。皮膚科の上医の場合が、まさに「応病与薬」的であるが、中医においては、何もしないでそのままにする。それも、経験によって培われた叡智と実力がなければできることではない。自然良能を生かそうとしてのことである。

上に掲げた画面は、過去のある講演で出したものだが、敢えてそれをここに再掲した。自分の信条となっている森田療法観だからである。

説明すればくどくなるので、お読み願うとして、森田療法は万人のためのものであることを、強調しておきたいと思う。

これも同じく、過去の講演で出した画面の再掲であり、これまた自分の持論である。それは森田自身が、自説を鉄則とするな、と言ったことに基づく。臨済義玄の「殺仏殺祖」を思い起こす。われわれは、森田の療法の原点にあった本質を踏まえつつ、温故知新をはかればよい。

森田療法は、日常の中にある、素朴でいかに大切なものであるかを示すために、明治生まれのあるおばあさんが孫に教えたという三つの教えを引き合いに出した。孫というのは私と同世代の知人であり、その人から聞いた話である。彼は体育の教授で、研究者としては、およそスマートではなく、がさつな人だったが、人間味があった。森田療法のモも知らない祖母に教えられて育った体育教師は、彼もまた森田療法のモも知らず、がさつで口が悪い酒飲みであったが、森田療法に通じるような人だったのである。

森田療法の治療者の条件ということが、問題にされることがある。そして、まず古き良き森田を知る人たちを中心に、治療者は元当事者で治療を受けた経験者こそが、療法に従事することが望ましいという意見が、一方にある。また他方では、そのように元患者であったことが条件になるのではなく、むしろその逆であり、徒弟制度的で前時代的な場や、自閉的で排他的な場での入院経験は有害無益であって、そのような前時代的な場での入院経験も、研修体験も無用である、そして、外来森田療法が中心となった新時代向けの研修制度を整備することで、治療者を養成することが現実的であるとする方向性がある。

入院森田療法が本来のものであるのだが、治療者の養成の難しさや、保険制度によってこの診療を実施することの不可能性という深刻な問題に直面している。外来森田療法は、形式的には可能であるが、その限定的な枠の中で、森田療法を形骸化することなく、本質を今日的にどのように生かしうるのか、という試練にさらされている。

以上のいずれの方向を選ぼうとも、森田療法は今受難の時代にある。

ただ、ここで一言いたいことがあって、入院森田か外来森田かという、形式的な選択を問題にすることもさることながら、大切なことは治療者の「照顧脚下」である。森田療法は万人の生き方に関わるものであり、誰しも、一生が精進の連続である。生涯完成することはない未完成のままで、必死で生き続ける。森田療法の治療関係は、治療者が患者を薫陶するものであるから、患者より一日の長のあるものとして、生きていなければ治療者たりえないであろう。

治療者は、患者を小手先の技法で治すのではない。人間力で患者に劣ったら、治療になりえない。治療者が人間として成長することが必要である。

難しいことではあるが、森田療法は治療者の自己教育に始まるのである。

『荘子』に「渾沌」 という含蓄のある話がある。目、耳、鼻、口の七つの穴がない渾沌という名の帝がいた。渾沌を知る二人の帝がいて、彼らは何でも性急に整えないと気が済まない人たちで、彼らは渾沌に七つの穴を開けてやる方がよいと考え、一日にひとつずつ、渾沌に穴を開けていった。そしたら渾沌は七日目に死んでしまったのである。

現代の森田療法は、渾沌のような状況にあるのではなかろうか。

将来を望み見て、意欲的に森田療法を研鑽中の方々は、進もうとするあまり、道に迷うこともあるだろう。でも物事はそんなにすっきりするとは限らない。

渾沌のままで、そのままたゆまずに模索を続けてほしいと願うものである。